月がいっとう輝く瞬間|掌編小説

御伽話のような出会いをした親友の、あの言葉がずっと忘れられずにいる。

「この世界が美しいのは、妖精たちのおかげなんだって」

図鑑を持ち歩きながら、この世の理を理解しているつもりだった幼い僕には、あまりにも衝撃的な発言だった。知ることに貪欲だった僕が、新たに学びたいと思ったこと。

この世を数式だけで見るのではなく、夢や感性を持って楽しむ方法を。

非科学的な存在と現象を追い求めながらも、僕は科学の道を進んでいる。今でも親友とは連絡を取り合っていて、彼は僕とは近しくも別の道を選んだ。電話をするたびに、僕は彼に「今でも妖精たちと会っているのか」と聞く。親友はいつも嬉しそうに「会っているよ」と答えてくれる。こうして僕の夢が続く。

そして、僕が存外向いていた科学の道は、次に宇宙へ向かおうとしていた。親友にそのことを前もって話すと、昔と変わらない和やかな声でまた感性をくすぐってきた。

「君が行く頃には、月がいっとう明るく見えるらしいよ。月の輝きが増す瞬間が見えたら、教えてね」

そして、ついに月への旅が始まった。理論上でも、経歴的にも安全なロケットで飛び。揺れでハラハラしながら、無事に月面基地に到着した。しばらくの新たな生活に慣れるため、基地内をクルーと共に、文字通りぐるぐると回った。月面の探検は後日、地球時間で言うと十二時間ほど後で行われる予定だ。地球上のニュースによると、探索中に月が明るくなると予想されている。

科学に携わる者として、そして空想を描く者としても、その瞬間を思い浮かべ続けた。

眠る直前まで、ずっと。

擬似的な日光を浴び、宇宙食の朝ご飯を摂りながら、クルー全員で探索の計画をおさらいする。

重要な箇所を聞きながら、頭の中では、月にいるかもしれない未知なる命を空想した。予想を遥かに凌駕する、奇怪な見た目の生命体もロマンがある。が、僕が一番望むのは、親友が語ってくれた世界の美しさを垣間見ること。この自然現象に携わると予想される、神秘的なこの世の管理者を。

いざ、月面に足を踏み入れることとなる。宇宙服をしっかりと着込み、基地の扉の前で待機。すでに空気が遮断されている空間のため、扉が開く瞬間は足と目でのみ伝わってきた。実に静かな幕開け。

開き切った瞬間。ふわふわと無音の世界を歩き始める。

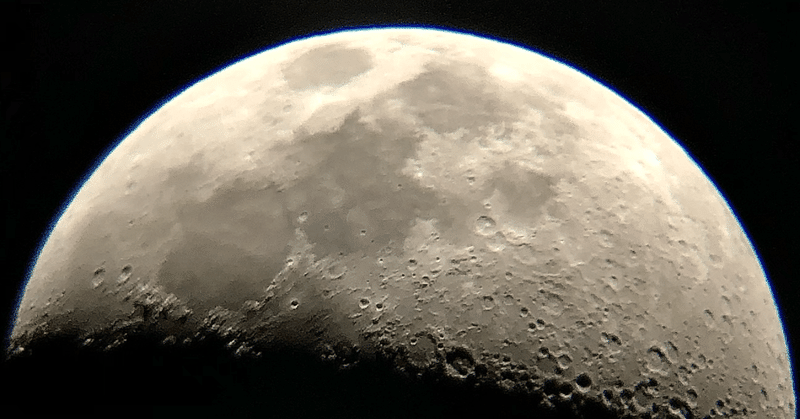

何度も映像で見た光景が、目の前にある。深さと大きさの異なるクレーター。月白色という名の由来たらしめる澄んだ地質。延々と伸びる漆黒の宇宙と輝く星々。少し歩くと、美しき青い星が見えてくる。故郷の地は秋頃のはず。親友が言っていた、月がいっとう明るく見える時期。

ああ、科学の道を歩んだ者として、最高の舞台に立っているようだ。

さて。次に夢の道を歩くためには、どこへと向かえばいいのか。

道標は、きっと何気ない瞬間に現れる。一番予期しなかった時。頭が意識していない時。僕が耳にした不思議な不思議な理は、そんな気まぐれなもの。

ヘルメットのバイザー液晶に出てくるチェックリスト。素材の収集だったり、ある事象の観測だったり。項目はそれなりの数なので、着実にこなしていくことにした。夢を追うことは、仕事をおろそかにする理由にはならないと、僕は思うから。

クレーターに僅かに溜まった液体。地球の六分の一程度の重力。未確認の生体反応。

金属の破片に、人為的な採鉱の痕跡……?

突如として姿を見せた、謎。これが、道標。

白い月面の上で目立つ、銀色に光る破片。それは長く、真っ直ぐな線を描いていた。辿った先に見えるものは。考えるだけで動悸が。ウサギのように飛び跳ねながら、線を目で追っていく。

飛び跳ねるたびに心も踊る。急かす気持ちが抑え切れず、宇宙へと飛び出てしまいそうなほど大きな歩幅で進んでいく。しかし、徐々に飛ぶ距離も高さも縮んでいくこととなった。

痕跡がだんだんと薄れ、ついには途切れてしまったのだ。

自然の奇跡を目にすることは、やはり容易ではないらしい。金属破片の道筋は残っているから、基地に持って帰れば分析くらいはできるはず。これだけでも収穫としよう。しかし、今までで一番惜しかったと思うと、肩も足も、月の重力に見合わず重い。

最初に見つけた地点まで戻った。一番サンプルが取りやすい場所だから。しゃがみ込み、銀色に光る欠片たちを集める。宇宙服に備え付けられた採取キットを使って、慎重に試験管に移した。視線の高さまで持ち上げ、採取したものを確認。軽く振ると、ふわりとスローモションのように中で飛び交った。

ふと、舞う破片に紛れた何かを目で捉える。緩急がついている、一定じゃない動き。

月にはないはずの、生きた魂の片鱗。

試験管を懐に仕舞い込んでも、それは漆黒の宇宙で姿を現し続けている。いよいよ僕の気が狂ったのだろうか。そう思わすくらいに小さくて、幻影のようにふわりふわりと浮いていた。よく目を凝らすと、それには羽がついている。規則正しさのない動きは、踏ん張って何かを引っ張る時のようで、時々姿勢やテンポを変えていた。そして、確実に近づいているのがわかった。

僕は急いで岩場に隠れた。見つかって驚かせてはいけない。遠くから観察をしよう。

まずはバイザーにある拡大機能で、その正体をしっかりと見極めなければ。

するとどうだろう。小さな小さな女子がいるではないか。

羽は翅だった。極薄に叩き延ばされた金属細工のような繊細さで、銀色の光沢を放っている。髪は重力の低さによるものか、上向きにまとまって尖っていた。白い岩を削ってできた兜を思わせる。月に暮らし、理を守る、小さくも屈強な戦士か。

そんな彼女が引っ張っているものは、薄い帯状のものだった。帯はゴツゴツとした月面から生えているように見えた。なのに、布のようにひらひらと浮き沈み、漂っている。黒い宙の中で、ほんのり透けているそれは、キラキラとしたリボンを思わす。

どうして。どうやって。一体なんなのか。

疑問が尽きなかった。月にしかない、未知なる素材か。未観測の現象か。科学者としての質で、次々と質問や憶測が思い浮かんだ。しかし、僕はすぐにそれらの考えを捨てることにする。だって、目の前にいるのは妖精なんだ。まだ化学では理解が及ばない事象であり、無限の可能性を秘めた存在だ。

友が教えてくれた、未知なるものの美しさ。

月の妖精はまたしばらく帯を引っ張った。そして、ふと一息つくように額を細い腕で拭った。帯を手放し、辺りをふよふよと飛び回る。妖精の粉と思わしきものをハラハラと舞い散らしながら。もしかしたら、あの金属の破片たちがそうだったのかも。

それにしても、宇宙服にカメラ機能があればいいのに、と思った。いらないと思って、スマホも備品のカメラも持ってきてなかった。持ってきていたとしても、この距離では綺麗に撮れなかっただろう。自然の導きなのかもしれない。彼女たちの存在を隠し、守るための。

何度か地面を見下ろしながら、くるくると飛び回る妖精さん。何を探しているんだろう。次の瞬間、目当てのものが見つかったようだ。一箇所に止まり、両腕を頭上に挙げ、横に倒し、前へと押し出すようにして一回転させた。すると、浮遊している彼女の足元にある地面が光り出した。二筋の光が亀裂のように、並行に月面を走った。その間隔は、先ほど引っ張って居た帯ほどの幅。例の帯はというと、独りでに浮き上がって。この世のものとは思えないほど、長い長い白銀のリボンが妖精の上で渦を巻き始める。

彼女は更に、胸元の前で掌をパタッと合わせた。今度は月面全体に紋様が描かれ、広がっていく。地球から観測のではないかと思ったが、紋様は限りなく月の色に近い光を放っている。おそらく、肉眼でないと見ることは困難だ。拡大ビュー越しでやっと捉えた、美しい妖精の口が言葉を発する瞬間。

そして、紋様は散り散りと光の粒子となって宙へと溶けていった。ぐらりと足元が揺れる。バランスを大きく崩した僕は、地に手をつける姿勢となった。更なる衝撃が来るかと思い、反射的に目を瞑る。

数秒後、揺れが収まった。

恐る恐る目を開くと。

薄い膜なる物質が手元の地面からゆらりと捲れていた。先の妖精が引っ張っていた帯にとてもよく似ている。手をどけて立ち上がると、膜は布のようにうねって浮遊しはじめた。見失ってしまった妖精をまた探すべく、視線を上げると。月の上全てが、これで覆われていた。

圧巻な景色を眺めていると、不思議な月の住人がまた目についた。合掌していた手を解き、両の掌を上に向け、横へと広げて。愛おしい何かを持ち上げるように、ゆっくりとまた腕を上げた。ピンと伸びた足先と指先がとても優雅で、騎士らしい装いと相まった。彼女が腕を上げるのに呼応するように、月面の布は更に捲れていく。僕や周りにある岩などの置物をぬらりと無視して、どんどん上昇していく。

まるで爬虫類の脱皮。古い皮を脱ぎ捨てて、新たに輝かしい姿を世に見せることとなる、自然の理。

友の言葉を思い出す。これこそ、月がいっとう明るくなる瞬間か。

新しい姿を現した月は、気持ちほんのりと白くなったように見えた。捲れた皮は上質な布生地のように、しっかりと波打つ。一体、どういう物質なんだ。気になって触ろうとしたが、するりと手元から逃げてしまった。だんだんと妖精の方へと手繰り寄せられ、オーロラを思わす巨大なカーテンが生まれた。一連の中、ずっと渦巻いていた帯が、集まった布の周りを走り出す。妖精がまたパタリと手を合わせると、帯はきゅっと締まり、布をまとめあげた。結び留めはきっちりとした、左右対称の蝶結びに仕上がっている。

月の皮。いや、月の衣とでも言った方が風情があるだろうか。いやいや、この際、名称なんてどうでもいい。今、目の前で起こった現象と、見たことのない代物を脳に焼き付けなければ。五感で感じられる限りのものと繋げるんだ。連想するんだ。あの月魄の色。表面やうねりから予想できる質感。全身の震え。呼吸の深さとスーツ内の温度。心臓の鼓動。あの、可憐な動作。

科学者の質か、子供心のお目覚めか。興奮が収まらない。目頭が熱くなる。

ああ、夢を見続けてよかった。

偉業を成し遂げた妖精は、満足げに腰に手を当てた。自身の何百倍も大きなものを扱う、その与えられた力。使ったあとは、達成感がありそうだ。また、親友が昔言っていたことを思い出す。

「一仕事終えた妖精は、とっても輝いて見える」と。

本当にその通りだ。

月の妖精は踵を返し、お得意の不思議な力で、浮かせた布の束を引き連れていく。拡大機能の範囲外、月の向こうまで、彼女と布は消えて行ってしまった。あっという間の別れだった。

声をかけたかったけど、親友と違って、僕は選ばれていない。きっと相手になどされなかっただろう。

ただ、小声で独り言を。

「会えてよかった」という言葉がこぼれた。

大きく深呼吸。急いで基地へと戻ろう。無事に戻ったら、真っ先にやることは決まっている。記録はもちろんのことだが、それ以上に。背中を押し続けてくれた、あの友に連絡を入れなければ。僕もついに、美しい妖精と世界を見ることができたのだ、と。