刀鬼、両断仕る 第四話【彼岸花】

◇【前回】◇

「『刻角』は、お前に似合いの刀だった」

厚畳からの声に、荒刈は答えない。

ただじっと頭を垂れ、微動だにせず、次の言葉を待つ。

「刀には、相応しい持ち主がいるものだろう。『刻角』にとってそれは……紛れもなく、お前だったのだと、思っている」

低く重く、僅かに揺らぎのある声。

それは呟くような声量でも部屋に響き、一言一言が血肉に染み渡るような錯覚さえ覚えさせた。

こんな状況でさえなければ、聞き惚れるような美声である。

「他の者が『刻角』を握っても、お前のようにはなるまい。前の持ち主もそうだった。刀を得た事に浮かれ、汚れた盗人であったお前に殺された」

刀鬼の器ではなかったと、男は言う。

それは、ただ文言だけなぞれば、荒刈を賞賛する言葉に聞こえたろう。

けれど荒刈は、たらりと汗を流す。男の言葉は、今の自分への言葉ではないからだ。

「この『龍鱗丸』もそうだ。城主、皆守真雨は……器ではなかった」

ふわりと、潮の香りが揺れ動く。

男が『龍鱗丸』を手にしたのだろう、と荒刈は感じた。

自分の首を斬るために? 恐れを抱きつつ、それでも荒刈は顔を上げられない。

無暗に動けば、その時こそ不興を買って斬られると、荒刈は考えていた。

刀鬼ではなくなった自分の価値など、その程度のものでしかないのだ。

それでも荒刈が『天刃』へと戻って来たのには、理由があった。

「今一度、問うぞ荒刈。……新たな刀が欲しい、と?」

「……はい」

答え、畳に額を擦り付ける。

荒刈は全て話していた。無粋という男に刀を折られたこと。致命傷を受けた無粋を放置し、鞘を奪わず戻ったこと。そして……

「もう一度、刀鬼としてオレはアイツに挑みたい」

その為に、刀鬼に至れる刀が欲しい、と。

粛清される危険を顧みず、荒刈はただ懇願した。

「しかしな、荒刈。その男が生きてここに来るとは限らんだろ」

口を挟んだのは、別の老齢の男である。

荒刈の話を聞くに、無粋という男は手練れではあるが刀鬼でない。

果たして生きて城まで辿り着けるかどうか、怪しいものだ……と。

「それは……」

「いいや、鏡鳴。その男は恐らく来るだろう」

「……何故です、天宿様。既に和葉が後を追ったのでしょう?」

鏡鳴と呼ばれた男は、片眉を上げて問うた。

和葉も、和葉の持つ『燕女』も、そう容易く倒せはしないだろう。

「もしや、鞘の力で?」

「その可能性もある。が……荒刈の話を聞いて、思う所もある」

それに、と続けた言葉に、鏡鳴は目を見開いた。

「和葉は、死んだ」

「なっ……本当ですか、天宿様!?」

この言葉には、荒刈もぴくりと身体を震わせた。

和葉は、己が実力のみを信ずる『天刃』の中にあって、唯一他者を気に掛ける心を持つ人物であった。それは卑賎の出である荒刈に対しても変わらず、読み書きを教え込もうとよく声を掛けてきたものだ。

荒刈自身は、それを面倒に思うだけであったが。

そんな彼女が殺されたと聞けば、ざわめく気持ちも多少はある。

「……」

自分の失態、だろう。

あの時、刀鬼としての矜持に拘らず無粋を殺していれば、和葉は死ななかった。

けれど荒刈は、自分の判断が間違いだったとは考えなかった。

あのまま無粋を殺せば、刀鬼という存在が負けて終わる事になる。

無粋を殺すのは、刀鬼でなければならない。

あの時の自分は、刀鬼の資格を失っていた。

「『燕女』が敗れたとなれば、次の手を打つべきでは……」

「好きにせよ、鏡鳴。私としては、鞘がここに戻るならそれで構わんのだ」

和葉の死を悼むものは、いなかった。

『天刃』はそういう集まりだった。刀鬼たちが、己の目的の為に手を組んだだけ。

大切なのは、その目的が果たせるかどうか、である。

「……では、私は鎧袖と鞘の回収に向かいます」

「あぁ、好きにせよ」

一礼して、鏡鳴は部屋を出ていく。

残されたのは、荒刈と『天刃』の首領たる天宿の、ただ二人。

「さて。刀をやるかどうか……だったな」

「頼みます、天宿サマ」

「確かに、超越刀には余りがある。しかし……な」

使いこなせるかどうか……と、天宿は呟いた。

刀には相性がある。天分がある。

荒刈にとって『刻角』以上の刀が、果たしてあるだろうか……と。

「使えもせぬ刀を渡し、また折られるというのも……面白くないだろう」

「分かってます。だから、一番ヤバい刀をオレに」

「……ほぅ」

荒刈は知っていた。

天宿が他の刀鬼を討ち倒し獲得した刀。その中にただ一振り、『刻角』以上の力を自分に与え得るものがある事を。

「しかし、それを握ればお前は……」

「その為に戻って来たんですよ、オレは」

「……成程な」

僅かに笑みを含んだ声音で、天宿が頷く。

その刀を握れば、荒刈はきっと元の道には戻れない。

それを承知の上で、彼は刀を欲しているのだ。

「いいだろう、ならば与える」

あっさりと言い、天宿は荒刈の前に刀を投げる。

からんと音を立て刀が転がり、荒刈はゆっくりと顔を上げた。

果たして、それは荒刈の思っていた通りの刀である。

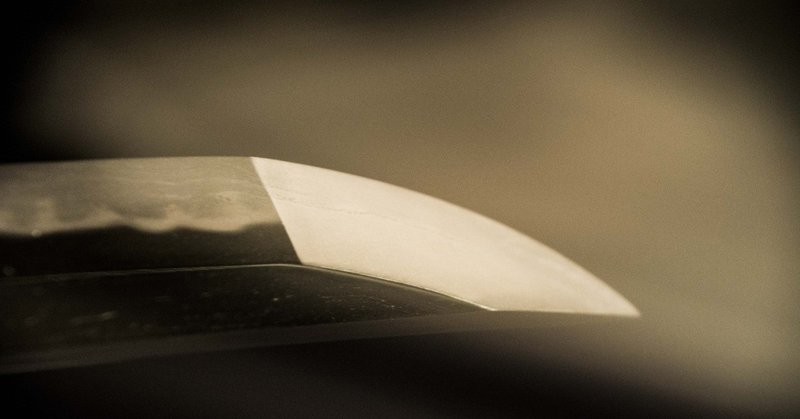

「銘は『狗神』。お前自身さえ喰らう、獣の刃だ」

良い戦いを期待する。

天宿の言葉に、荒刈は再び深く頭を下げた。

*

「……これで、全員か」

穴に遺体を投げ込んで、無粋は息を吐く。

真波はこくりと頷いて、改めて目前の墓を見遣った。

ただ土を掘り、埋めただけの簡素な墓。

墓標を作る余力も時間も、彼らには無かった。

もっと言えば、彼らを放置して城へ歩むことも出来ただろう。

それでも……真波は、和葉に殺された村人を、そのままにはしたくなかった。

「すまないな、無粋殿。手伝ってもらって」

「いいや。……オレも、そうしたいと思っていた」

無粋は汗を拭い、ぼそぼそと呟く。

手伝いと口にはしたが、実際は殆ど無粋の力に頼ってしまったなと真波は思う。

ちらと無粋の四肢に目を向ける。和葉との戦いで出来た傷は、当然ながら癒えていない。出血を止めるため縛られた布は、赤黒く染まっている。

「……休んでいても、良かったのだぞ」

埋葬を始めた時にも、同じことを言った。

傷の一つは、無粋が真波を助けた際に出来たものだ。

そうでなくとも怪我人の無粋を働かせようなどと、真波は考えない。

「オレの勝手だろう」

無粋の返答も、同じものだった。

自分がそうしたかっただけ。真波がどう思おうと関係がない。

初めからそうだった。無粋は自分を助けるために刀鬼と戦うのではない。ただ、自分が刀鬼を許せないから戦うのだ。

その事を、真波は少しだけ寂しく思った。

「いいから、終わらせるぞ」

「……あぁ」

頷いて、遺体に土を被せていく。

村人の遺体はこれで全て埋葬出来た。……生存者は、いない。

「彼らが死んだのも、私のせいだろうか」

「さぁな。刀鬼が悪いと、オレは思うが」

「……それは……そう、だろうが」

自分が逃げていなければ。

或いは、今も逃げ続けていれば。

この村が襲われることは、無かったのかもしれない。

そう思う気持ちを、真波は捨てきれないでいた。

「……」

無粋は俯く真波の横顔を見て、けれど何も言わない。

慰めようとも、励まそうとも思わなかった。

ただじんわりと、憎んだ。刀鬼の暴虐を止められなかった己を。

やはり、あんなものは存在してはいけない。

刀鬼など、一匹残らずこの世から消すべきだ。

(間違っても、オレが刀鬼になるなどあり得ない)

和葉は死に際、二人が刀鬼になると言い放ったが……

やはりそれは、根も葉もない世迷言に過ぎないだろうと、無粋は考える。

真波はどうだろうかと見ると、ぐぅ。真波の腹から重苦しい音が響き渡った。

よく考えてみれば、しばらくの間まともに食事を摂っていない。

空は既に暗い。和葉と戦ってから、既に丸一日が経過していた。

「真波」

「いいや大丈夫だ! もう数日食わずとも!」

「……まだ何も言っていないが」

真波はどうも、すぐに強がる癖がある。

無粋は嘆息し、どう説得しようかと考え……

「……飯を、喰うぞ」

行動した方が早いと、割り切った。

*

食べるものは、村にまだ残っていた。

あと数刻遅ければ、和葉が諸共焼いてしまっていただろうと、無粋は思う。

二人は空き家に腰を下ろし、雑炊を作ることにした。

鍋で荒く切った野菜と稗を煮込みつつ、無粋は懐から小さな包みを取り出す。

「それは?」

「干し肉だ」

答えて、無粋は肉を小さく千切る。

それを粥に入れようとした所で、真波が「待て」と声を掛けた。

「入れるのか……それ」

「あぁ。嫌いか?」

「……臭うだろう、獣肉は」

そう言って、真波は眉を顰める。

無粋は手を止め、少し考えた後、自分用の椀に千切った肉をぱらぱらと入れた。

「精が付くのだがな」

「むぅ……確かに、無粋殿の体躯は目を見張るものがあるが……」

高い上背と、しなやかな筋肉。

それは、簡素な食事では決して身に着かないものだ。

「しかし、それなら魚でも良いだろう。何故猪なのだ……?」

「釣りは苦手だ。猪ならまぁ、狩れる」

向かってくるからな、と無粋は呟いた。

よもやこの男は、突進する猪を『無粋』で叩きのめしているのか?

(やりかねん、この男なら)

心の中で思って、真波はふと考える。

この男は、今の今までどう生きてきたのだろうか、と。

「聞いて良いか、無粋殿」

「何をだ」

「どうして無粋殿が、刀鬼と戦っているのか」

鍋をかき混ぜる手が、止まる。

無粋はちらと真波へ目を向けながら、「理由が要るか?」と問い返す。

あの惨状を見て、それ以上何か言葉が必要か、と。

「……あの光景を見ればこそ、だ」

しかし真波は逆に思う。

刀鬼は、並大抵の人間が太刀打ち出来る相手ではない。

無粋の体格と『無粋』の力があって、ようやく勝てる見込みがあるか、どうか。

だのに、己の命を顧みずに彼は戦いを挑もうというのだ。

「理由は、あるのだろう」

言いたくなければいいが、と付け加えて。

真波はじっと、無粋の答えを待つ。

「……ここと、同じだ」

ややあって、無粋は雑炊を椀に注ぎながら、ぽつぽつと答え始める。

「オレの住んでいた村も、刀鬼に襲われた」

*

「どうして」

蚊の鳴くような、消え入りそうな声だった。

目の前の光景を、信じる事も出来なかった。

血が流れている。見知った親しい人たちの。

刃が突き刺さっている。大切な母の胸元に。

「飢えていたからだ」

刃の持ち主は、短くはっきりと答える。

その意味がまた、分からなかった。

「飯なら食ったじゃないか。美味いって言ってくれたじゃないか……」

「あぁ、美味かった。有難かった。本当に助かったとも。けれど……」

この刀が、飢えている。

そう言って、男は刃を引き抜いた。

赤く染まった刃が、たらりと血の雫を垂らす。

母は、呻き声すら上げなかった。一瞬で絶命したからだろう。

青白く精気を失った顔が、刀の抜かれた拍子にだらりとこちらを向く。

瞳には、何も映っていない。

「君には世話になったから、本当はこのまま帰りたかったのだけれど」

「……殺すことないじゃないか。殺されるようなこと、何もしてないのに」

「その通りだ。けれど『彼岸花』がそう求めた。強いて言うならば……」

間が悪かったのだ、と男は言ってのける。

瞬間、頭にかっと血が上った。

石を拾って投げつけると、男は赤い刀でそれをただ受ける。

「まぁ、怒るだろうな」

石は、ただ刃に当たっただけで両断された。

そんな刀があるものかと、無性に腹が立つ。

どうして、どうしてこんな事が起こるのか。

「私のような者を、世の人間は『刀鬼』と呼ぶ」

疑問を口にする前に、男は答える。

血で濡れた刀を懐紙で拭いながら。

「異常の刀を持つ者だ。人の道を外れた剣士だ。故にただの剣豪では、及ばない」

無論、ただの子どもでも。

言いながら、男はじっと横目でこちらを見つめた。

「恨むか、私を?」

「……当たり前だろ。だって、母さんも、村の人もみんな……!」

「あぁ、殺した。『彼岸花』が望んだとはいえ、殺したのは私だ」

「なんでオレも殺さないんだよッ!」

「必要がない。『彼岸花』は満たされた。死にたいなら、別だが」

どちらでも良いのだが、と男は前置いて。

どうすると、男は更に問いかける。

死にたいなら、痛みも無く終わるだろう。

生きたいなら、きっと辛く苦しいだろう。

好きに選べと、男は言う。

「けれど、そうだな。一つ忠告しておこう」

もしも、敵を討とうと言うのなら。

この『彼岸花』と斬り合いたいと言うのなら。

「刀鬼に成らずば、勝てはしない」

そう告げて。

初めて男が、微笑した。

(……あぁ)

その時、道が一つに定まる。

生きるも死ぬも、どうでもいい。

今日オレはここで死んだのだ。

けれど、この男は。この男だけは否定してやらねばならない。

だってこの男は、オレが刀鬼に成ることを期待しているのだから。

*

「それから旅に出て、知った」

無粋の村のような出来事は、この世にありふれているのだと。

刀鬼という力がある限り、自分のような目に遭う者はいなくならない。

であるなら、一つ残らず滅ぼすしかない。

刀鬼を生み出す力諸共、決して刀鬼に堕ちはせずに。

それが無粋なりの、刀鬼という存在への復讐なのだ。

「……そう、だったか」

話を聞き終え、真波は呆然と呟いた。

薄々、分かってはいたのだ。無粋はきっと、刀鬼に酷い目に遭わされたのだと。

そして納得する。無粋が鞘の力を過剰に避けるのも、刀鬼という存在を否定せんが為なのだ、と。

(……だが……)

果たして、それで良いのだろうか。

己の命をすり減らし、いつ果てるとも知らぬ復讐の旅。

そんな事を、無粋の家族が望むのだろうか、と。

(しかし、言えぬ)

そんな知った様な事を言える立場では無かった。

何故なら真波とて、父や城の者の事を想えば、刀鬼に憎しみに似た感情を覚えるからだ。

結果、口に出来る言葉は消え失せ、二人の間にはただ沈黙が漂った。

雑炊の味も感じられない。気まずい空気の中、無粋は次いで一言、放つ。

「猪狩りは、旅の途中で覚えた」

「……む」

「鳥は飛ぶし、熊には勝てなかったしな」

「待て、待て無粋殿。それじゃあ一体いくつの時から猪狩りを……!?」

「八つだ」

「八つ!!」

果たして自分が八つの折、猪に勝つことは出来ただろうか?

否。きっと今だって相対すれば殺されるだろう。

「恐ろしいな、無粋殿は……」

「……勘違いしていないか。しばらくは罠を使っていたぞ」

「おお。なんだそうだったか」

真波はほっと胸を撫で下ろす。

いくら無粋とはいえ、小さな頃はそこまで強くなかったのだろう。

いや待て、しばらくはと言ったか。じゃあやはり、今は罠を使わずに?

「……釣りの方が簡単では」

「いや。釣れん。試したが釣れん」

「きっと無粋殿はやり方を間違えているのだ! そうだ、今度私が父の家臣から教えて貰ったやり方をだな……」

言いかけて、不意に言葉が止まる。

彼らは今、何をしているだろう。

自分に魚釣りや遊びを教えてくれた者たち。

剣術の稽古に付き合ってくれた者たち。

父も、母も。大切な者は皆あの城にいた筈で。

「……真波?」

「いやっ! 何でもない。何でもないぞ無粋殿」

慌てて目元を拭い、真波は笑みを浮かべる。

不格好な笑みになってしまっていると、自分でも気づいていたけれど。

無粋はそれに何も言わず、困った風に「そうか」と答える。

「あぁそうだ無粋殿。明日は魚を食べてから向かおう。そうしよう」

「……待て。お前も来るつもりか? 近くの村までと言っただろ」

「その村がこうなのだ。いっそ城まで同行したい」

「だが……」

「……頼む」

「……。来るなと言っても付いてくるな、お前は」

はぁ、と無粋が溜め息を吐き、今度こそ真波は笑う。

あぁ、これで一人にならずに済む。

そんな風に安堵している自分に、真波は微かに恥じ入るが。

(それでも、今は)

彼にもう少しだけ頼りたい。

無粋の過去を聞いて、少しだけ理解した気になって。

改めて真波は、そう思うようになっていた。

*

翌日のことである。

傷のせいか、無粋の目覚めは遅かった。

夜が明けてから既に数刻は立っていると気付き、無粋は咄嗟に跳ね起きる。

途端に傷跡がじくりと痛んだが、それよりも……

「……真波?」

真波の姿が、見当たらない。

魚がどうとか言っていたから、釣りにでも行ったか?

考えながら周囲を見回すと、枕の傍らに小さな包みが置いてあるのを発見する。

恐る恐る開いてみると、中には果たしてあの鞘が残されていた。

よもや、と無粋の胸に嫌な感覚が沸き上がる。

真波の身に、何かが起こったのではないか。

サポートしていただくと、とても喜びます! 更に文章排出力が強化される可能性が高いです!