線は線に非ず、文字は文字に非ず

分かっているつもりでもどうしても引きずられてしまう。

周りの人たちはそれでも早めに気持ちを(意識的に)切り替えて

自分たちにできることをしたり、

身近なところから日常をその手に取り戻していく。

適応力が高いんだと思う。

私は普段の生活のこまごましたことでさえ「切り替え」がうまくいかない。

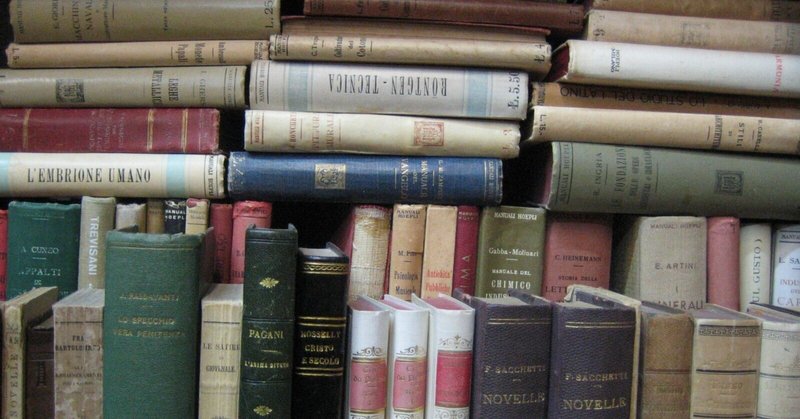

小説は最近ほとんど読まない。

もしかしたら隣人かもしれないような時間軸の似たものは特に手にしない。

本を閉じた瞬間、そこはかとなく絶望するから。

小説の世界が自分の世界に浸食してくるから。

そんな私がこの正月、本を普段読まないという母から本を借りた。

音読で一日何ページ、この日までに読了すると決めて昨年末に目標達成したという。

こういう勝気なところや、マシンガントークなところは遺伝しなかったなと思いつつ、奥付を見ると半世紀前で紙がかなり変色している事に納得した。

第二次世界大戦期の東京が舞台の小説だ。

時間軸の関係か、それとも史実に基づいた内容だったからか、没入して一気に読みきった。

五日間の、心に渦巻いていた大きなうねりから少し抜け出せた気がした。

避けていたあの読後感も全くなく、むしろ爽快だった。

何故だったんだろう。

本の中で、人の心にはもともと十の感情があるというような話が出てくる。

環境や外的要因にも同じように十の性質があり、人の心はそれに呼応するので、たった一日の中でも感情は目まぐるしく変化するという。

確かにそうだ。現に私のここ数日は完全に吞み込まれてしまっていた。

ならば逆に、人の心が常に良い状態を保つことができれば、困難な状況を少しでも変えることができたり、持ち堪えることができるのではないか。

(「常に良い状態」の閾値をどこに設定するかはまた別のお話。)

何をもって「良い状態」と呼ぶかは特に今の時代、人によって様々だし、各々の思うそれがあまりに多様過ぎるが故、あらゆる面でいつの間にか対立してしまっているようにも見える。

話の本流ではないところで己の鬱憤を晴らそうとしている雰囲気を感じる。

起きてしまった出来事そのものよりも、その後のこういった空気感に堪えられなくなってしまったんだと気づいた。

本の中でもう一つ印象的だったのは、紙に書かれた文字は単なる文字ではない、という内容だ。

どんなに叡智の詰まった文書があったとしても、その文字が読めなければ価値のないただの紙切れだと人は思う。

かといって、その読めない文書自体が全く価値のないものかといえばそれは否、叡智はそこに厳然と存在している、というような話。

つまり、紙に書かれた文字にはそれ自体にエネルギーがある。

絵画や彫刻、音楽等のあらゆる作品に通ずるものがあるので至極納得だ。

作り手のエネルギーが込められたものは、それに触れた者を揺さぶる。

きっと今回はこの小説のそういったものが私を引っ張り上げてくれた。

物事に引きずられたり

呑み込まれてしまう日々は少ない方が良いのだろうけど

角を曲がったところで出くわしてしまったら

その都度、一つずつ対処していくほかない。

何度も自分にあきれて、それでも一緒にやっていくしかない。

そういう性質なのだから、しょうがない。

少しでも楽になれるように、ゆっくりでもやっていくしかない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?