アートとHSP

おはようございます!カズピロコウです。

先週末は仕事だったため、今日は振替休日。

特に決まったことをすることもなく、黙々と自己成長として

note投稿をしていきます。

もっとパソコンスキルを身に付けたいと思い、Excelの応用を最近勉強中。

今回取り上げるテーマは

アートとHSP

私は小さい頃から想像しながら架空の生き物を描くことが好きだった。

実際にはいない生き物を描く。体がえんぴつで足は6本のえんぴつ虫。

一方で、絵心という全くない。

中学時代の美術で唯一楽しかったのは、マーブリングやスパッタリングなどの抽象画を描く時だけだった。

さらに、さかのぼって見ると、小さい頃に見ていたものに影響をされた。

ウルトラマンのオープニング

小さい頃に好きだったウルトラマン。このオープニングがマーブリングのようなオープニングで始まる。不思議な渦。喜怒哀楽、その他の感情を絵で伝えているようにだった。

病院で読んだある絵本

私の住む地域に唯一の小児科医院がある。その病院には、たくさんの絵本がある。小学生の頃、診察を待っている間にとある絵本を読んだ。

OLIVIA

ぶたの女の子 オリビア。

得意なことは歌を歌うこと、おどること、砂の城づくり…。

そんなオリビアが美術館へ家族と一緒に行った時のこと。

ある絵を見て、オリビアは「こんな絵、誰でも描けるわ。」と言った。

家へ帰ると、オリビアは家の壁に描いていたという話。

その絵というのは、筆を走らせたようなタッチ。

調べてみると、画家ジャクソン・ポロックの「秋のリズム」という作品。

https://www.metmuseum.org/ja/art/collection/search/488978

こういった作品は誰でも描けそうに見えて、作者にしか描けない唯一無二の絵。私もインターネット、実際に美術館で絵や作品などを見ると、オリビアと同じ気持ちになることもある。いざ、自分が描こうとなると、同じ作品はできない。そこが美術、アートの面白さかもしれない。

さらに、中学生になると、社会の資料集に出てきた絵に惹かれた。

風刺画

風刺画と言えば、ビゴーの作品。文明開化、富国強兵のもと、明治時代の日本をはじめ、社会情勢を少し皮肉っぽく描いたビゴーの風刺画は考えさせられるものが多い。

風刺画は社会を批判的に描いた作品が多くある一方で、

考えさせられるものもあり、少し怖いブラックユーモアな要素も存在する。

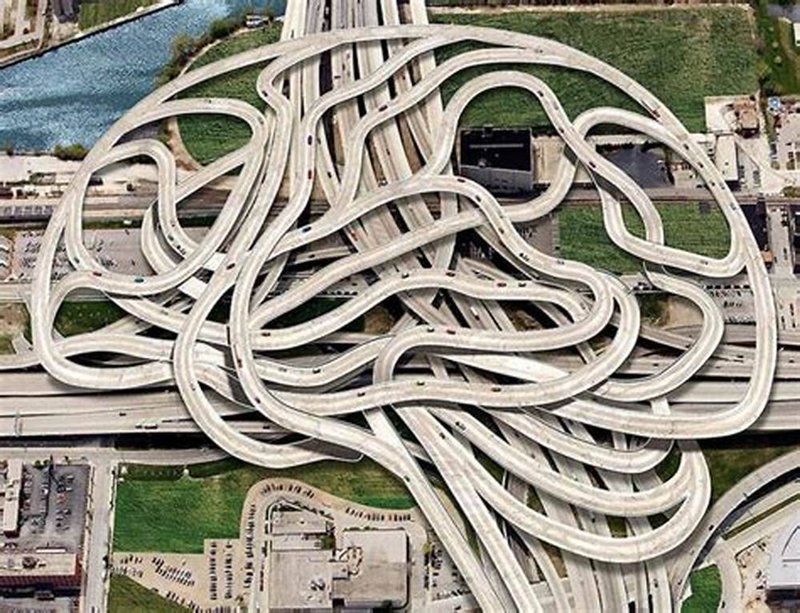

最近見た風刺画を2つ紹介。

YouTubeで時々流れてくると、この絵が伝えたいことは何だろう?と考えてしまう。こういった絵を見ると、「進み続けることも大切。また、一度立ち止まって、考えることの大切さ」「正解は一つではない」ということを教えてくれるようにも感じる。

抽象画

最近、また絵に興味を持ち始めた。

note投稿をし始めた時、ある方のnoteの絵に興味を惹かれた。

この方のマガジンの一つである何に見える?シリーズを見た。

タイトルをコメント欄に入れると、返信を返してくれ、嬉しかった。

「こういう絵って、何という名前だっただろう?」と考えていた。

ハッシュタグをみると、#抽象画とあり、抽象画をさっそくググった。

英語で言うと、abstract painting。

「具体的な concrete」の対義語である「抽象的な abstract」

そこからたくさんの抽象画を見た。

四角□や三角△のような幾何学模様がたくさんある絵。

はじめに紹介したスパッタリングやマーブリングの技法を使った絵。

たくさんの絵を見て癒されています。

抽象画を使った教材を作ってみた

こういった抽象画には「正解」というものは存在しない。

人物画や風景画はモデルが存在する一方で、抽象画は絵全体から連想されて、タイトルを付けるもの。ある一部分を切り取って名前を付けるものも存在する。

そこで思いついたことが、たくさんの抽象画を使ったカルタ取り。

ルール

取り札と読み札の絵を用意する。このとき、同じ絵を用意すること。

読み札には文字は書いておらず、読む人が感じたものをタイトルやシチュエーションとして採用し、それを言う。

取る側はそのタイトルだと思う絵を取る。お手付きはしてもいい。

応用は神経衰弱としても遊べる。

学校のレクリエーション時間に、このゲームを特別支援学級の生徒と担任の先生と一緒に遊んでみた。

スパッタリングの作品では「ベチャベチャ」という擬音。

形から特徴を言う生徒もいた。

他にも、マンガのイラストだけが描かれたカルタ取りゲーム

ヒットマンガも見ている側も楽しそうに感じた。

真面目な話にはなるが…

絵、マンガのイラストのような非言語のものを言葉で表す、言語化することは大事だと思う。自分の感情をうまく伝える練習にもなるかもしれない。

擬音を使って話をする人もいれば、「あれ」「これ」と指示語が多く、言いたいことが相手に伝わりにくい人もいる。語彙の引き出しが少ないということもあり、コミュニケーションコストがかかる。

言いたいことは何となく分かる、察することが得意なHSP気質である私は、少しストレスに感じることもある。

空気を読み過ぎて空回りすることもしばしば。

最後に

本日もお読みになっていただき、ありがとうございます。

アートとHSPについて、思い考えていることを紹介しました。

クリエイティブなことが好きな私ですが、お金に替えることは難しい。

スポーツをすることが好きな人もいれば、観ることが好きな人もいます。

絵も描くことが好きな人がいれば、鑑賞することが好きな私。

多様性である現代社会。これが正しい!というものは学校社会では存在する。

これは社会に出る前に当たり前を作るためのルール。

「当たり前」は見えにくいものですが、当たり前が出来てこそ人から信頼させる存在になるのではないか?人間が変化に順応できるためには時間がかかる。一聞いて十思い、いろいろと考えてしまう繊細さん。

読者の皆さんは下の絵を見て、どういったタイトルを付けますか?

よろしければ、コメント欄に書いてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?