松下幸之助と『経営の技法』#340

1/20 仕事の意義を見出す

~今の仕事を自分のものにする。その仕事の意義を自ら見出す。~

与えられた自分の仕事というものを、どのように受け取り、どのような考えをもってこれにあたっていくか、そこが私には非常に大事なところだと思われるのである。ただ与えられた仕事だから仕方がないということで、格別の興味もやりがいというものもないままに、何となくやっていくという人もあるであろうし、なかにはこんな仕事は自分には向かないから、ということで変えてもらいたいという人もあるかもしれない。

しかし、私は基本的にはそういうことは、その人自身のためにならないのではないかと思うのである。与えられた仕事を自分なりにどう消化し、どのようにして自分のものとしていくか、そういうことに興味をもって取り組んでいく。そしてその中から自分の仕事の意義を見出し、やりがいを感じていく。そういう姿において与えられた仕事を行っていくということが、やはり望ましいのではないだろうか。

(出展:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

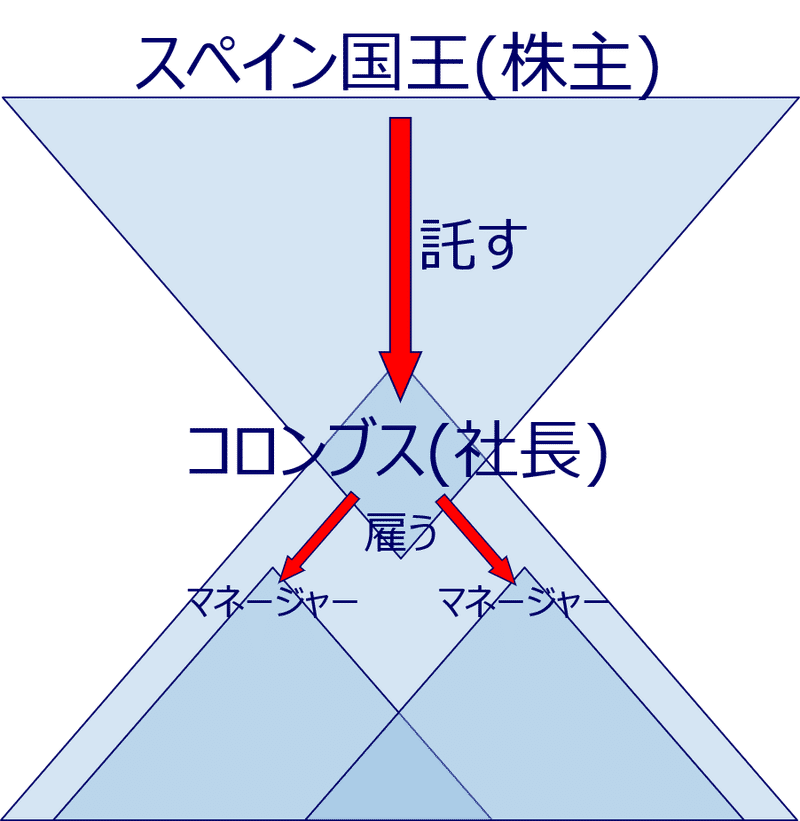

1.内部統制(下の正三角形)の問題

まず、社長が率いる会社の内部の問題から考えましょう。

ここでは、まず従業員として仕事に意義を見出すことの重要性を説いています。経営の問題として見た場合、従業員が言われてくれたことをやってくれれば、とりあえずそれで組織は成立しますので、松下幸之助氏の言葉は、それ以上の機能を従業員に求めていることになります。

経営組織論として見た場合、これには、①従業員のモチベーションの問題があります。すなわち、従業員に仕事への意欲を高めてもらえば、モチベーションが上がるからです。

次に、②ベクトルや求心力の問題があります。すなわち、従業員のエネルギー源となる仕事を会社が提供するのですから、会社は従業員を集める求心力を獲得しますし、会社の進む方向性と従業員の意欲の方向性が一致し、ベクトルが一致します。こうなると、会社組織の一体性が高まりますので、会社経営の選択肢も格段に広がっていきます。

次に、③人材育成の問題があります。特に、従業員にどんどん権限移譲するタイプの経営モデルを、創業の早い段階から採用し、磨き上げてきた松下幸之助氏にとってみれば、言われたことしか考えず、言われたことしかしない従業員には、権限移譲することができません。経営者の仕事の一部を肩代わりできなければならないからです。そのため、早い段階から自分の与えられた仕事に関し、経営者と同様の意識で取り組めるように成長してもらわなければなりません。そのような人材を育成することが、組織のサステナビリティや成長につながるからです。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

次に、ガバナンス上の問題を検討しましょう。

投資家である株主と経営者の関係で見た場合、経営者は投資対象ですから、しっかりと儲けてもらわないと困ります。逆に、投資家はそのような経営者の資質を見抜くことが必要です。

この観点から見た場合、与えられた仕事に意義を見出し、投げ出さない、ということが経営者の資質の1つと位置付けられます。

そして、ここからまず、①仕事に意義を見出す点で、好奇心が強いこと、が導き出せそうです。多くの経営者が、日常生活の何げない事柄の中からビジネスのヒントを発見していますが、それは周囲の事情を流れるままに流しっぱなしにせず、そこから何か感じとる観察力や、その前提となる好奇心が必要であり、与えられた変哲の無い仕事の中にも、何か意義を見つけ出す能力が、これにつながると思われるのです。

次に、②投げ出さない点で、忍耐力があること、が導き出せそうです。これは、1月の松下幸之助氏の言葉で繰り返し強調されていることであり、ここで繰り返すまでもないでしょう。

このように、変哲もない与えられた仕事の中にも意義を見いだせることは、経営者の資質でもあるのです。

3.おわりに

さらに、自分に合わないから、と決めつけてしまうのではなく、試しに頑張ってみる、という粘り強さも重要な要素でしょう。これは、会社経営が常に順風満帆ではなく、苦しい時代もあることを考えれば、従業員と経営者の両方に求められるものです。

どう思いますか?

※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。

冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?