松下幸之助と『経営の技法』#316

12/27 信用は一朝にして壊れる

~長年築き上げた信用も一朝にして壊れる。実力をつけよう。適切な仕事をしよう。~

暖簾だけでメシが食える時代ではなくなったと思うのです。実力を欠いたお店、適切な仕事を欠いたお店は、たとえ立派な暖簾があってもやっていけなくなってきています。それが今日の新しい時代の姿といえましょう。

過去の信用というものはもちろん大切です。けれども、長年にわたって営々と築き上げてきた信用も、壊れる時は一朝にして壊れてしまいます。ちょうど、建築に1年を要した建物でも、壊すのは3日でできるようなものです。

ですから、過去の信用、暖簾によって商売ができると考えてはいけません。

(出展:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

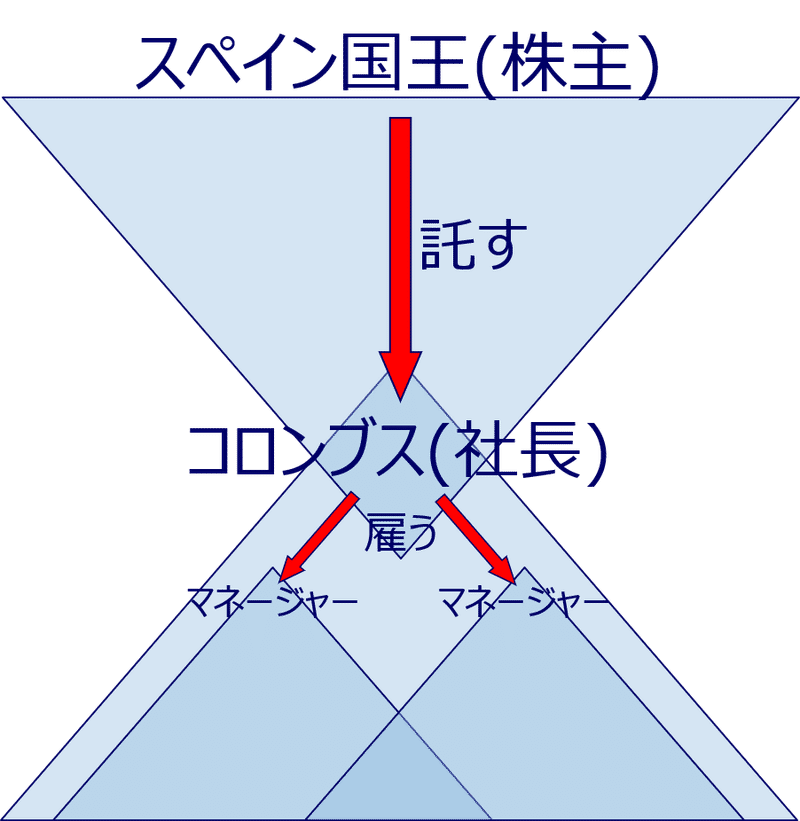

1.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

次に、ガバナンス上の問題を検討しましょう。

投資家である株主と経営者の関係で見た場合、経営者は投資対象ですから、しっかりと儲けることができる人でなければ困ります。投資家は、経営者の資質を見る目が必要なのです。

そしてここでは、「暖簾」「信用」では商売ができない、「実力」「適切な仕事」が大事、と説かれています。その理由は、「暖簾」「信用」は簡単に壊れるから、ということです。

だから、「暖簾」「信用」に頼らず、「実力」「適切な仕事」を大事にしなければならない、ということなのですが、松下幸之助氏の言葉を読む際に注意すべきは、決して「暖簾」「信用」と「実力」「適切な仕事」の二者択一ではない、ということです。

むしろ、昨日(12/26の#315)の最後にも指摘しましたが、「暖簾」「信用」のような、老舗が大事に守り育ててきたコアな部分は、とても大きな価値があります。ですから、それをわざわざ放棄する必要もなく、むしろ大切な資産として有効活用することを考えるべきです。

すなわち、「実力」「適切な仕事」をして競争力を高めつつ、さらに「暖簾」「信用」を活用することができれば、さらに大きな効果が期待できます。まずは、「暖簾」「信用」に頼らない「実力」「適切な仕事」が大事である、ということだけしか触れておらず、せっかくもっている「暖簾」「信用」を捨てろと言っているわけではありません。

2.内部統制(下の正三角形)の問題

次に、社長が率いる会社の内部の問題を考えましょう。

ここ数日間、会社組織が時代に合わせて柔軟に対応できない原因を検討してきました。ここでの「暖簾」「信用」に頼ってしまう、という状況も、そのような柔軟性を奪う原因の一つと位置付けることが可能です。

すなわち、「実力」「適切な仕事」を磨くことを怠ってしまう理由が、「暖簾」「信用」にあり、その結果、時代に合わせた柔軟な対応どころか、本来の業務すらできなくなってしまう、ということです。特に、人の集合体である組織の場合、「横断歩道、皆で渡れば怖くない」の心理状態になり、一度安易に流される雰囲気や社風ができてしまうと、これを引き締めることはとても難しくなります。1人頑張っている人だけが浮いてしまい、ハシゴを外されてしまいます。転がり落ちるところまで落ちないと、一度できあがった雰囲気や社風を変えることができなくなってしまう、だから、「暖簾」「信用」が壊れるところまで行きついてしまう、という集団の持つ「群集心理」の危険性を表している、という面もあるのです。

慣れや甘えを排除し、引き締まった会社経営を行うことの重要性は、会社組織を見ることによって、より深刻に受け止めることが可能になります。

3.おわりに

初心を忘れない、という言葉は、このような「慣れ」「甘え」に流されないための戒めの1つです。松下幸之助氏が、最初の頃の苦労話を繰り返しするのは、決して耄碌して自慢話を繰り返しているのではなく、会社に「慣れ」「甘え」が蔓延しないようにするため、と考えられます。

どう思いますか?

※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。

冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?