松下幸之助と『経営の技法』#312

12/23 鳴かずんばそれもまたよし

~何かにこだわると、うまくいかない。素直に、自然に、生きていきたい。~

何ごとでも、素直ではなく、何かにこだわっていれば、うまくいかないと思うのです。

よく、信長は「鳴かずんば殺してしまえホトトギス」、秀吉は「鳴かずんば鳴かしてみせようホトトギス」、家康は「鳴かずんば鳴くまで待とうホトトギス」だといわれますね。これらは、3人が詠んだものか、あるいは後世の人が、3人の特徴を端的に表現するために作ったものなのかは知りませんが、それぞれ、鳴くということを期待しているから出てくる言葉です。つまり、鳴くということに皆こだわっていると思うのですよ。

僕はね、何ごとでも、何かにこだわっていたら、うまくいかないと思っています。だから、僕ならこういう態度でありたいですね。「鳴かずんばそれもまたよしホトトギス」。つまり、自然の姿でいこうというわけですよ。なかなか難しいことですがね。

(出展:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

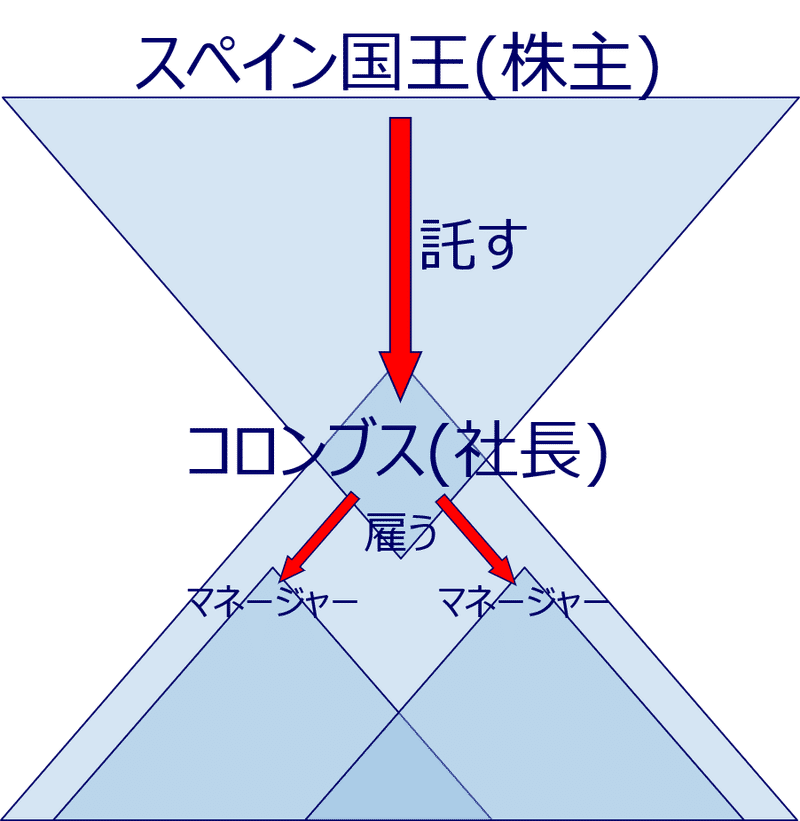

1.内部統制(下の正三角形)の問題

まず、社長が率いる会社の内部の問題から考えましょう。

ここでは、こだわりの問題とされていますが、そこで引き合いに出されているのは「ホトトギス」であり、「鳴く」かどうかです。経営者としての経験や知見に基づく発言が中心の松下幸之助氏にとって、「ホトトギス」は従業員であり、「鳴く」とは仕事で成果を出すことをイメージするのが、自然でしょう。

つまり、従業員には、もちろん成果を出してもらうと嬉しいが、最初から期待すると、裏切られた時に悲しいから、最初は期待しない、そういうスタンスで対応すべきだ、というのが、大企業の経営者の従業員コントロール術の極意、と言えるのです。

なぜ、ここで「大企業」と絞り込むのか、というと、9/18の#216の発言です。そこでは、従業員数が多くなるほど、経営者の従業員に対する接し方が、より下手になっていく、という話がされています。具体的には、以下のような指示の仕方に変化していく、と話しています。

1~ :ああせい、こうせい

100~ :ああしてください、こうしてください

10,000~ :どうぞ頼みます、願います

50,000~ :手を合わせて拝む

この、各階層ごとの右側の指示の仕方を見て下さい。

50,000人を超えた規模になると、既に悟りの境地に入っており、指示通り動いてくれることを「拝む」状況です。ここには、もし指示通りに動いてくれたらラッキー、という心情が読み取れます。つまり、「ホトトギス」が「鳴く」ことを、それほど期待していない状況、と評価できるのです。

この言葉と重ねてみると、「ホトトギス」に「鳴く」ことを期待しない、というのは、松下幸之助氏が最初から抱いていた感覚ではなく、会社の成長と共に自分自身も変化していく中で身に着けた感覚である、ということが理解できます。決して、最初から仙人のような達観した大人物ではなかったのです。

2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

次に、ガバナンス上の問題を検討しましょう。

投資家である株主から見ると、経営者は投資先ですので、ちゃんと儲けてくれる能力が必要です。逆にいうと、投資家には経営者の能力を見極める能力がなければ、投資が成立しないのです。

その観点から見ると、経営者は市場での競争に勝てる経営を行う能力が必要であることがわかります。競争にこだわり、競争で勝つことにこだわることが、経営者にとって重要である、ということは、松下幸之助氏自身も何度も話していることです。

けれども、他方で、経営者には「素直な心」が必要である、とも説いています。成功を信じ、成功にこだわり、粘り強く仕事に取り組むことが大事、としつつ、「素直な心」が大事、というのは、例えばチャレンジした仕事を成功させることができず、結局、諦めることになった場合には、それを潔く受け止め、受容し、次のステップの肥やしにする、という意味も含まれるでしょう。チャレンジは常に成功するわけではないからです。

そうすると、チャレンジに失敗して諦める場合の、ショックを受け止め、受容するための心がまえとして、「ホトトギス」(チャレンジする新しい事業)が「鳴く」(事業が成功する)ことばかりを期待していてはダメだ、ということを言っている、と解釈することも可能ではないでしょうか。

3.おわりに

12/8の#297では、商売は真剣勝負で、熱意がないとだめだ、と言っています。成功するまでやり続ければ成功する、という、理論的にその意味を考えると、循環論法になっているような不思議なロジックで、しつこい努力の必要性を説いています。

このことと、今日の発言は、松下幸之助氏の中で見ると、当然のことながら矛盾せず、一貫性のある体系的な合理的関係性を保っているはずです。

そうすると、成功することを期待しない(今日の発言)が、自分のため、社会のために、成功するまで努力を続ける(12/8の発言)、成功することにこだわりを持たない(今日の発言)が、一度決めた以上はやるだけのことをやり(12/8の発言)、人事を尽くして天命を待つと言える程度まで努力をする、等の意味で整理されるのではないでしょうか。

どう思いますか?

※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。

冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?