眠りの底

突然なんの連絡もなく実家へ帰って来た娘に母は驚き、そしてちょっとだけ不機嫌になる。

私は子供の頃と変わらずただ家に帰ってきてるだけなのに、お母さんにはお母さんなりの、久しぶりに帰ってくる娘を迎える準備というものがあるらしいのだ。

リビングのソファーでくつろぐ娘への警戒態勢は最大限にまで引き上げられ、帰ってきたことに特別な理由がないと確証を得るまでは、レーダーとなった二基の眼球がキッチンやトイレに向かう私を追い続ける。

本当に話せる理由なんて無かった。薄暗い部屋で映し出される、四角く切り取られた世界が混沌としていて、正義とか、秩序とか、利己的だとか、身勝手だとか、そんな足の踏み場もない惨状を眺めていたら、憤りも楽観も、悲嘆も嘲りも、痛みも不感も、全部が同じ顔に見えてきた。

生き延びる選択を迫られてるようで、死にたい気分なった。

ずるずると引きずりながら抱えているものや、取るに足らない繋がりの全てが煩わしく思えてきて、私は実家に向かう電車に乗った。

べつに母親の愛情たっぷりの手料理に癒されたいとか、永遠と私のグチを聞いて欲しいとかそういうんじゃなくて、もっと曖昧に、だらしなくソファーに寝ころんでいるだけの存在になりすますのだ。私という一つの個体ではなく、お母さんの娘というあやふやな存在に還っていく。

そうやってお母さんの話に適当な返事をしたり、聞こえていても無視したりして過ごせばいい。

最近の私は眠りに身をゆだねることが多くなっていた。初めは意識を繋ぎ止めようと抗ってもいたけど、いつからか抵抗をやめてしまった。現実と夢の境界が徐々に滲んでいき、とても悲しい夢を見た私は目覚めると泣いている。

その悲しみは薄れることなく意識に覆い被さり、私はベッドの中で泣き続け、またいつの間にか眠りに落ちていく。

昔よく遊びに行った遊園地がこの夏で閉園するのだと聞かされたのも、ソファーの上で打ち寄せる眠気に意識を流されかけている時だった。

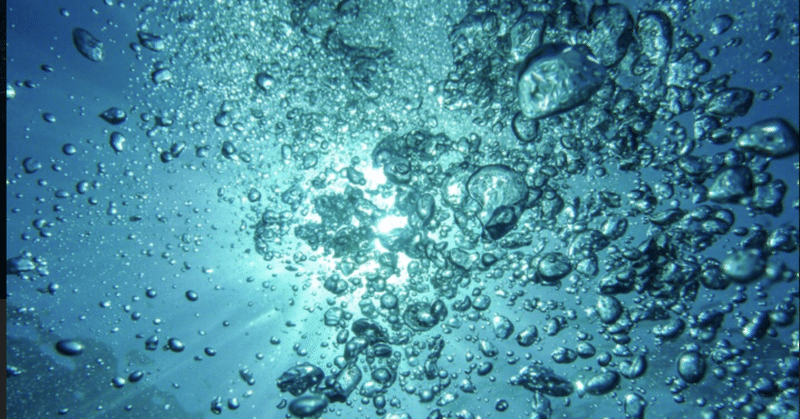

私の耳に響くお母さんの声は水の中で聞いてるようにくぐもっていて、その視界は水の中から見上げた世界のようにゆらゆらと頼りなかった。

深く沈みゆく意識の中で、もうずっと片隅に追いやっていた遊園地の記憶が、海の底から湧き出る泡のように私の脇を通り過ぎて行く。無数に浮かび上がるガラス玉のような煌めきを恍惚と眺めながら、私はこのまま眠りの底に落ちていくのではなく、こうして過去に戻っていくのかもしれないと思った。

白い半円形のステージの上で、お揃いの可愛らしい衣装を身に纏った女の子達が歌っている。ヒーローショーの始まる前のまばらな客席で、幼い私はそれでも近づくことが出来ず一番後ろからずっと眺めていた。

内気でおとなしく、人前で感情を上手く扱えずにいた私は、だからこそ強烈に惹かれていた。

何にも臆せず、笑顔で手を振り、全身で想いを届けられる存在に自分がなれるなんて思わない。

でも今こうして私が憧れるように、あのステージに立てば、きっと他の誰かの瞳にはそうやって映ることが出来るかもしれないと思った。

「凄いね、絶対にやるべきだよ!」

17歳になっても幼い頃と変わらず客席の一番後ろから眺めていた私は、実はアイドルに憧れていたんだと、めいいっぱい茶化して言ったつもりだった。

「無理だよ、私がなれるわけないじゃん」

「なれるかどうかなんて問題じゃないよ、別に俺たちは何者かになる為に生きてるわけじゃないからね」

そう言うと初めて私の手を握り、次は俺の特別な場所に連れて行ってあげるとステージ脇の坂道を歩き出した。

私の目の前にはその存在すら忘れていた大きな檻があって、茜色の艶々とした毛並みをもつその生き物は、研磨された宝石みたいに黒く光る瞳と、理知的な表情を湛えこちらを見つめていた。あの人が手を挙げると、その生き物も軽く右手を挙げ返した。

「えっ、凄い」

「オランウータンはもの凄く頭がいいんだよ。より人間に近いとされるチンパンジーやゴリラよりも、知能テストをするといい結果が出るんだ。不思議だろ?きっとこいつらはテストをする人間が何を求めているのか、自分にどうして欲しいと思っているのか、優れた知能を持ってるだけじゃなく、そんな人の心や感情を理解してる気がするんだ。それに俺は、子供の頃からずっとここに通ってるからね」

「オラウータンて、そんなに長く生きるんだ」

「40年以上は生きるんじゃないかな。きっと俺達よりも先輩だよ。ちなみに正確にはオランウータンね」

私がそこに一番驚くと、あの人は笑って後ろのベンチに腰掛けた。

「こいつは頭がいいからさ、自分がどんな状況に置かれてるかなんて分かってると思うんだ。子供達に愛想を振りまいて可愛がられたり、飼育員さんから芸を習って人気者になったり、今よりずっといい環境で過ごせるはずなんだけど、こいつはここに居るだけなんだよ。ただこうして生き生きと美しい姿で」

確かに私が知っている動物園のオランウータンとは違っていた。仲間も居ない遊園地の、こんなにもひっそりとした檻の中で、賢人のように凛としている。

「アイドルになるなんて訳ないさ。そんなことより、自分であり続けるほうが遙かに尊くて難しいんだ。何者かになる為じゃないよ、自分であり続ける為にやるべきなんだ」

オランウータンを優しく見つめながら彼がくれたその言葉は、なんだかとても心地よかった。劣等感も卑屈な憧れも、越えなければいけない私の弱さだと思っていたから。でもそれは、そんないびつさを抱えて生きている私の強さだと言ってくれた気がした。

私は今でも、自分であり続けているだろうか。何かに甘えて、媚びて、誤魔化して、うまくやろうとしているのではないだろうか。ただ何者かであり続けようと必死になって。

あの人の優しさに依存していたように。

自分の大切な何かを削り取るような優しさに気づきながら、私はそれを搾取し続け、身勝手に救われていた。

この沈み込み続ける気怠さも、一向に浮かび上がっていかない意志も、それは得体の知れない何者かに私を明け渡してしまっていたからだ。

正しい道を行くのではなく、正しいと信じた道を行くのだと、あの人が私に教えてくれた。辿り着いた場所が何処であろうと、私が私であり続ける限り間違いなど無いんだと。

あの人はそうやって生き抜いたんだ。

目を覚ました。

それはとても長い眠りから覚めたような気分だった。私の体に何かが入っていくようにゆっくりと瞼が開き、私の体から何かが抜けていくように意識はすっきりとしていた。

私は部屋着のまま、ぐしゃくしゃになった髪の毛を撫でつけもせずに家から飛び出した。

突き刺すような日差しを浴び、私はめいいっぱい体を逸らして空気を吸い込む。

青く澄み切った空を見上げたら、あの人のことを思い出して少し苦しくなった。

穏やかな風は緑の葉をキラキラと揺らし、ずっと信じていける気がした。

別になんてことはない。世界は今日も変わらず美しかった。世界は決して混沌となどしていない。

新しい生活だとか、これからの生き方だとか、変わらず美しい世界の上で勝手に跳ね回ってるだけじゃないか。

私達はいつだって、迷わないように握りしめて、失わないように抱きしめて、守り抜く為に叫び続ける。そうやって生きて行くことしか出来ないんだ。

この美しい世界の上で、私はこれからも歌い続けていこうと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?