【長編小説】 初夏の追想 10

犬塚家の別荘に招かれたのは、五月の中旬のことだった。

玄関のチャイムを鳴らすと、すぐに犬塚夫人が出て来た。彼女はまるで家族を迎えるかのように、とても親しげに、大きく両手を広げて私を歓迎してくれた。

「いらっしゃい。よく来て下さいました」

彼女は明るい笑顔を振り撒きながら言うと、私を奥の客間に案内した。

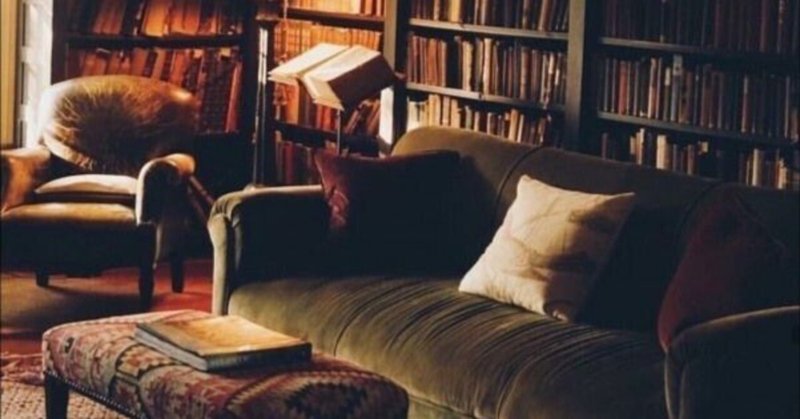

――文化的な生活をしている人の家には、その建物の中に共通する匂いがある。それは多くの蔵書や大切に使われてきた歴史ある家具などの匂いが、そこに暮らす人間の匂いと入り交じって醸し出される独特の匂いなのだが、それを嗅ぐとき、私はいつも、ほっとするような、また、身の引き締まるような、相反する二つの感情を覚えるのだった。

そして、犬塚家の別荘には、まさにその匂いが立ち込めていた。そのせいか、私は何だか初めてここに来たというよりは、子供のころに過ごしたことのある場所に再び帰って来たかのような錯覚を覚えたほどだった。それはほとんど、懐かしいと言ってもいいような感覚だった。

私が通されたのは大きな応接室で、正面の壁にはどっしりとした暖炉が据えられてあり、部屋の中央に置かれた大きな杉の一枚板でできた低いテーブルが、その部屋の中心的役割を果たしていた。

この家には中庭があるらしく、その庭に面した窓の側には守弥のものであろう、制作用の画架が立ててあり、その上には何を描いているのかまだ形を成していない描きかけの絵が乗せられてあった。

さて、そのとき部屋の中にいたのは、守弥だけではなかった。彼のほかにも三人の人物が木枠の古風なソファに腰掛けており、お茶を飲みながら、何やら談笑中のようであった。

彼らのうちのひとりは、言うまでもなく彼の兄であり、あとの二人は、壮年の聡明そうな落着いた紳士と、痩せて背の高い真面目そうな青年だった。

「どうぞ、こちらにお掛けになって……」

犬塚夫人は言い、私にその青年の隣の席を勧めた。

「あなたたち、もうお茶が冷めてしまったのではなくて? 入れ直してくるわね」

彼女は快活な声で彼らにそう声をかけると、急須を取って台所のほうへ向かった。

私は守弥とそのほかの人たちに挨拶した。まさか客が来ているとは思ってもみなかったので少し面食らっていたが、こちらを見遣る彼らの雰囲気には、排他的なものは少しも感じられなかった。それぞれ会合に慣れている人たちのようで、新参者の登場も、むしろ歓迎するような鷹揚な空気があった。おうような

この日、守弥は体調がいいらしく、部屋に私が入るのを認めたときから、微笑みながらまっすぐ目を合わせてきた。そして、すぐに皆を紹介してくれた。今日彼の瞳の中に、意志の疎通を可能にする明瞭な光があることに、私は安堵した。

彼の隣にいるのが彼の兄、裕人で、彼はいま短い休暇を取っている最中だということだった。昨年父親の会社を継いで以来、まったく休みなしで励んできたので少し息抜きが必要だと思い、母と守弥についてこの別荘にやって来たとのことだった。そして、ひとり掛けのソファに腰掛けて、悠々と煙草を吹かしている五十がらみの男性は、篠田という画商だということだった。彼は守弥の母の大学時代からの友人で、彼女と一緒に画廊を経営しているという。彼は丁寧にも名刺を出して渡してくれた。そしてもうひとりの青年、彼は柿本という美大の学生で、守弥の絵画教室の友人だった。

彼らはいまちょうど、絵画について話をしていたところだった。

会話をリードしていたのは、ほかならぬ最年長の篠田であり、彼はなかなか手強い論客といった風情だった。彼は私が加わったためにしばし中断した話のあとを続けて、再び話し始めた。眼光鋭い、どこか猛禽類を思わせる大きな眼を巡らせながら、聞き手の気を引き立たせるような教師的な声で彼は話した。

「……芸術作品というものは、複雑な体系の産物だ。その体系は、価値観やその目的とするところにおいて互いに影響しあう芸術家、発注主、評論家、そして一般の愛好家が社会的に交流を持つことで形成されている。そんな風に流動的に蠢く運命にある体系の中で、確かに古今東西、数え切れないほどの絵があるがね、今日まで人々に支持され、高い評価を受けている画家たちの絵には、例外なく彼らの魂が吹き込まれてあるんだよ。魂の込められていない絵は、早晩人々の記憶から消し去られる。ゴッホをご覧なさい、ユトリロを、シャガールを……。そこには確かに画家の息遣いがある。君ら制作者は、まず、それを感じ取ることができるようにならなくてはならないね。画家の命そのものを感じることが、翻って自分が制作するときに、自分の魂をキャンバスの上に吹き込むひとつの手助けになることには間違いがない」

彼はさらに続けた。

「近ごろの若い画家志望の者たちは、ほとんど美術館に行かん。ひとりでアトリエに籠って悶々と描いているだけだ。そんなことをしていても、何も新しい発見はないぞ。柿本君、君はこの一年で、いったい何点の絵を見に行ったかね?」

「え……。よく覚えていませんけど、十点か、二十点か……。あとはまあ、画集や何かで……」

柿本という青年は、突然名指しされたことに動揺を示しながら、おどおどと答えた。

「そんなことではまだまだだな。私などはな、少なくとも一年間に千点以上もの絵を見るぞ。まあ、商売だから当たり前と言えば当たり前だが……。しかし君、それではあまりにも少なすぎる。……ところで、君の見たその二十点の中で何か衝撃を受けた作品はあったかね?」

「衝撃、ですか……。そうですね、どこかの美術館でモネの展覧会をやっていて、そのときに見た、「ルーアン大聖堂」の連作には、すごく心を捉えられました」

「どんな風にかね?」

「え……。あの、あまり言葉では上手くは言えないんですけれど、とにかく、……あんな風にひとつの画題を同じ角度から繰り返し描いているのに、ひとつとして同じ絵に仕上がっていないということがすごいなと思ったんです。朝の効果、昼下り、日没と陽光の中の大聖堂は色も質感もまったく違いました。それはまるで人間の顔色や表情が変わるみたいに……。モネはそれぞれの瞬間を捉え、そしてそれを画布の上に表した。あれは本当にすごいと思いました」

「ふむ……」

篠田はうなづいた。

「まあ、何にしても、そんな風に自分自身が感じたことを、素直に心に刻んで自分の内部に緻密に固定していく。そういった作業の積み重ねが自らのスタイルを作り上げると、私は信じている。……いま柿本君がしたように、自分の受けた衝撃や感動についてひとつでもこんな風に言葉にして表現できるというのは素晴らしいことだ。その感覚をいつも大切にしていることだよ」

そのとき、犬塚夫人が、新しいお茶を入れた急須を盆に載せて部屋に入って来た。

「あら、篠田さん、また若い人を捕まえてお説教ですか。柿本さん、あんまり真剣に聞かなくてもいいわよ。このおじさん、昔から本当にマジメで理屈っぽいんだから……」

朗らかに笑いながら、彼女はそう言った。

彼女が戻ってきたことで、一座の雰囲気は一気に華やいだものになった。彼女はいかにも名流夫人といった雰囲気をまとっており、実に客あしらいが上手く、その場にいる全員に自然に気を配り、場を和ませることに長けていた。そして、彼女自身も美術に造詣が深く、その分野において次々と興味深い話題を提供するのだった。それに篠田が熱っぽく答え、ときには私にも意見を求めた。そして、そのお陰で、新参者である私でさえ、気後れする間もなく、まるで昔からの仲間のように自然に話の輪に加わることができたのだった。

実際、彼らはかなり古くからの仲であった。篠田は学生時代からの犬塚夫人の友人だったし、柿本は、守弥が絵を習い始めたときに最初にできた友達だった。彼らは、歳こそ離れているものの、お互いの才能を認め合い、励まし合う盟友だった。そして彼らは毎年夏になるとこの別荘に集まり、休暇を楽しんだり、制作に励んだりして過ごすのを習慣としていた。

柿本は昨日到着し、犬塚家の人々とともにこの別荘に滞在することになっていたが、篠田はこの別荘地の中に自分の別荘を持っていた。彼は精力的に活動している画商で、その業界ではかなりの成功を収めているようだった。そして、自分の審美眼には絶対の自信を持っていると言って憚らなかった。犬塚夫人とは出会ってからすぐに意気投合し、一緒に画廊を立ち上げる計画を立て始めたのだそうだ。犬塚夫人が主に金銭的な支援をし、実際の画廊の運営は篠田が請け負っているということだった。

「最初出会ったときは、なんて頑固で憎たらしい人だろうと思ったものだけれどね……」

犬塚夫人は、そう言って笑いながら、篠田のほうをちらっと見やった。私はそのとき彼女の瞳の中に、ある種の婀娜っぽさのようなものを認めた気がした。でもそれは、彼らの関係に疑いを持ってしまうような類のものなのか、それとも単に犬塚夫人自身の持つ蠱惑的な性質によるものなのかはわからなかった。

二人はそういう仲なのだろうか……、と私はぼんやりと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?