文化について。

皆さんはご存知だろうか?

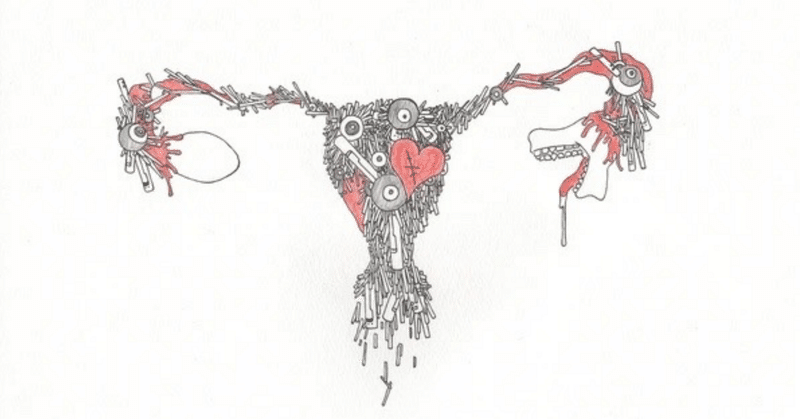

女子トイレの端っこにある小さい箱の事を。

あれは「サニタリー・ボックス」と呼ばれているものらしい。

僕の愛する友人が最近教えてくれた。

さて皆さん、そのサニタリー・ボックスの中身をふんだんに使った「豚の生姜焼き弁当〜サニタリーふりかけトッピング付き〜」をご存知だろうか?

遡ること14年前、僕が16歳だった頃だ。

驚くことなかれ

僕にも子供だった時期はあったのだ。

当時僕は通っていた高校の近くの

もちろん店舗の名誉の為に名前は伏せるが…

そのコンビニで売っていた豚の生姜焼き弁当に大層ご執心だった。

週に一度の最高のお昼ご飯として僕はそれを愛してさえいた。

クラスで僕は1人、もちろん教室の一番隅の滅多矢鱈に冷えた床で弁当の蓋を開け、その定期的な祝いの日を心から感謝していた。

(補足だが自分の席で昼食を摂っているとなんだかうるさくてぶよぶよした生き物から大声で怒鳴られ、糞に舞う蠅の如く教室から追い出されるからだ。)

すると壁に向かって座っていた僕の背後に幾つかの気配。

3人とその後ろに4人、大小様々な女子が笑いながら立っていた。

言葉は発していない。

「僕はまた何かしでかしてしまったのだろうか…?」と思った。

すると一番小さくて太っている、肩幅の大きな女子が笑顔で酷く醜く歪んだ顔をしながら「ずい。」と前に出た。

手には黒い袋の敷入られた白い小さな箱。

無知だった僕は、その時そのリック・ドムの様な女子の手に持たれていた"それ"がなんなのかわからなかった。

ここまで言えばその後何をされたのかは賢明な読者諸君なら理解してくれるだろう。

その中身を僕の愛する豚の生姜焼き弁当にばさばさとふりかけ始めた。

なんだか見たこともない様々な形の短いペンの様なものやら、長く楕円に平べったく広がった折り曲がったりしている厚紙のようなものやら、妙に説得力のある赤黒いものが僕のお昼ご飯を中心に広がる。

光の反応である視覚に次いで空気の反応である嗅覚が反応した。

臭い。

今まで嗅いだことのない臭いだった。

臭気が鼻腔の奥の奥まで、まるで親の仇のように刺さる。

その臭いは今になっても忘れもしない、決して。

今の僕がその臭いを例えるなら古くて酸化した血と真夏に常温できちんと管理された期限切れの牛乳でたっぷり湿らせた魚の内臓をキッチンの台所の隅に集めて一週間腐らせたような臭いだった。

偶然にも僕はその魚の内臓の腐ったような臭いをかなり後になって知った。確かそれは24歳の頃。

いや、それは今はいい。

その時僕は唖然とその豚の生姜焼き弁当を…

いや、"豚の生姜焼き弁当〜サニタリーふりかけトッピング付き〜"とも言うべきだろうか。

それをただ眺めていた。

何か少しでも動こうにも身体がぴくりとも反応してくれない。

それこそ蛇に睨まれた蛙とでも言うのだろうか。

いやしかし、「げこり。」と鳴くこともできなかったのだから

それとはどうやら違うようだ。

僕の中でとても価値のあったものが目の前でとても臭い生ゴミに変わる時ほど絶望的だった瞬間は僕の人生で後にも先にもここだけだろう。

不思議と涙は出なかった。

げたげたと不気味に大きく笑いながらその7人は去っていった。

相手からの言葉が無かった分、当時の僕にはとても理解できないものであった。

情けないことに僕はしばらく散らばる臭くて汚い(であろう)生ゴミをただ眺めているだけしかできなかった。

席に戻った女子連中が(と言っても彼女らは僕の席に座りに戻っていたのだが)時折笑いを交えた小声で話しながら何かコソコソと話している。

大方ショックを受けている僕の反応を見て楽しんでいたのだろう思う。

高校の食堂にある食べ物なんて、開店早々売り切れになるのは当たり前で

その日の僕はお昼ご飯抜きとなった。

当然校外に出てコンビニに行って新しく食べ物を買うお金など財布の中にはあってくれなかった。

僕が毎週一度の豚の生姜焼き弁当を楽しみにしている事を、母は知っていた。

なので毎回その日になると僕の帰宅後に母は僕の顔を覗き込みながら、嬉しそうに「美味しかった?」とだけ聞く。

その日も「いつも通り最高の食い物だ。」としか言えなかった。

母親からすれば自分と同じ性別の人間が腹を痛めて産んだ我が子にそんな残酷な事をしているだなんて知りたくもなかっただろうから、僕はとてもじゃないが"本当のこと"は言えなかった。

僕は情けなさと悔しさと母に嘘をついたことでなんだか無性に泣きたくなりながら自分の部屋に帰っていった。

夏の汗ばんだ制服を着替えることもできず

その日はただただ日が暮れていくばかりだった。

次の日から僕は誰も来ない屋上に登って

春も夏も秋も冬もそこで一人座り込み、制服のズボンを床の汚れで白くしながら「女性という生き物はなんて崇高な生物なのだろう。」と思っていた。

もう二度と

愛すべきあの豚の生姜焼き弁当は食べられないと思った。

今でも食べられないと思う。

僕はこの経験により世界は自己と他者ではなくて他者と他者という対立構造になったのだ。

つまり自己なんてものは世界から消え、何処の何処にも存在しておらず、他者だけが大手を振って表通りを大挙して歩いているようなものだ。

いや待て…

僕だってニーチェらの血を引く現代に生きる哲学者の端くれだ。

常に現象や常識や、それに纏わる様々なものに対して懐疑の姿勢は持っていようではないか。

そうか!

今思えば、そういう文化圏があったのかも知れない。

その"サニタリーふりかけトッピング付き豚の生姜焼き弁当"を差し出しながら連中がニタニタ笑ってこちらを見ていたのはもしかしたらあれは僕を歓迎していたのかも…!

それこそ未開拓地域に住む部族が(装備の整っている)疲れ果てた孤独な探検家に

赤黒くて妙ちきりんな見た目と、魚の内臓が特別に腐った様な刺激臭と、とんでもない味の地元料理を振る舞うが如く!

しまった、あの時きちんとあの衛生観念の著しく欠落した妙に赤黒くてとても臭い食べ物を連中の文化を真似てニタニタと顔を酷く醜く歪めて笑いながら平らげていれば

僕は今と比べてもう少しだけ

本当にもう少しだけだが…

今よりもっとマシな人生を送ることができたのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?