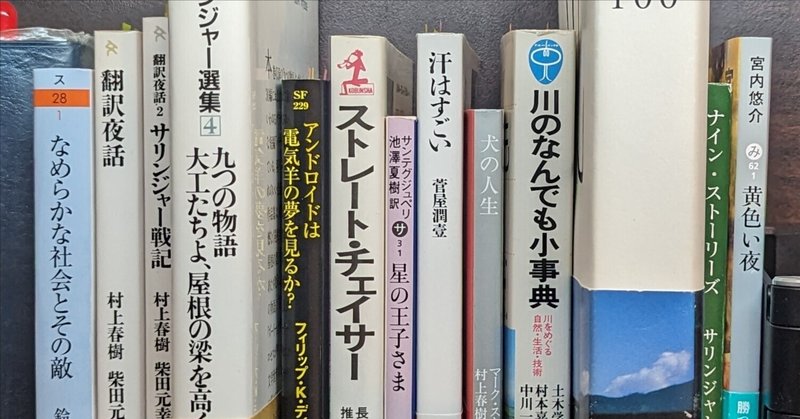

月刊読んだ本【2023.11】

なめらかな社会とその敵

鈴木健 (ちくま学芸文庫)

文庫本のふりをしているけど論文だった。著者の提案する伝播投資貨幣や伝播委任投票がどれほどうまく機能するかは実際にやってみないとわからないよなと思うし、それをやるということは、新しい価値観を受け入れることでそう簡単に浸透するとは思えない。そういう問題点がある。それが敵であり、どのように向き合っていくかは難しい。現状のパレスチナ問題やウクライナの事情等を目の当たりにして次の時代を考えなければならないのは現代を生きる我々の使命なのかもしれない。

先月、先々月から引き続き、これも八重洲本ノミネート作である。

これでノミネート作を全部読んだ。

みなさんはどの作品に投票しましたか? 全部読んでいるのなんて俺ぐらいだって? しかも投票はとっくに締め切られているって? やはりノミネートの発表から投票締め切りまでが2週間しかないのは短すぎる。

翻訳夜話

村上春樹/柴田元幸 (文春新書)

二人が同じ作品をそれぞれに訳してみようという試みはおもしろいんだけど、訳がどうとか以前にポール・オースターの小説の中身が面白い。翻訳家というのはただ日本語にするだけが仕事じゃないんだと奥が深いと改めて認識するし尊敬する。

翻訳という行為は個性が出るよなと思うと同時に、出てはいけない、翻訳者バイアスがかかってしまう、みたいな話を展開していて、それはしかたがないことなのだけれど、めちゃくちゃわかってしまう。だから古い訳だけじゃなくて新しい訳も古典作品には必要という視点もわかる。それと同時に、古い本はそれが刊行された当時の日本語で訳されたほうが訳として正確性が高いのではないかと思ったりもする。

でもやっぱりこの人が訳しているから読もうということはある。大いにある。どれだけ意識してもその人の文章の癖というのはあって、原文に忠実に訳していると言っても、翻訳家というフィルターを通しているのだ。でもそれで知らなかった名作が読めたらそれは素晴らしいことだ。そして同時に、責任重大でもある。翻訳の文章があまりにも読みにくかったら、中身がいくら名作でも評価されづらいだろう。それは作者にとっても損失であると思う。英語のようにメジャーな言語ならともかく、それがもっとマニアックな言語でそこから直接訳しているのだったらなおのことである。仮に訳に大きな間違いがあってもそれを指摘する人がいないという事態も生じる。マニアックな言語でなくても、フランス語から英語に訳されて、その英語にミスがあったら、その英語の本を日本語に訳したときに間違いが生じてしまう。

だからといって正確な訳というのも解釈が様々あって、文字通りに訳せばいいわけでもなく、意訳しすぎてもよくない。本書に出てきたけど、"Rug City"を「安売り店」と訳した話があって、「ラグシティ」と書いてもなんのこっちゃわからないから、イメージしやすいように訳したと説明がある。その線引きが難しいと思うし、そういうふうに変形していくのが翻訳という作業なのだと僕はよくわかった。あと、英語独特の表現をそのまま訳しても意味不明になってしまうので、そのニュアンスが伝わるように訳さないといけないのはいちばん大変だと思った。英語をそのまま訳しましたみたいな文章も嫌いじゃないけど、物語を伝えることが、小説の翻訳家にとって大切なことなのだと感じた。

翻訳夜話2 サリンジャー戦記

村上春樹/柴田元幸 (文春新書)

『ライ麦』は野崎訳も村上訳も読んだけど、ピンとこなかったというか、ふーん程度の感想だった。それは、僕がまだあの小説を全然理解できていなかったからなのか。今なら理解できるかな。読み返す気は特にないけど。

ハックルベリー・フィンの話が出てくるけど僕はハックルベリー・フィンの冒険はタイトルしか知らないからなんのことやらわからないぜ、となる。今度読みます。

上にも書いたけど、僕は古い小説はその当時の日本語の訳のほうがしっくりくると思っていたけれど、本書を読んで考え直した。たしかに50年代のアメリカと50年代の日本は違うし、時代設定にとらわれず、時代を超えて読みつがれる作品は、その時代にとらわれない後の世でも通じる訳で訳すべきという姿勢に納得がいった。そして同時に複数の訳が存在するのは僕としても歓迎である。

いずれ、村上訳が古いとなって新たな翻訳が生まれるのかな。そうなってもサリンジャーは読まれ続けるのだろうな。それまで生きてられるかな。

サリンジャー選集4 九つの物語/大工たちよ、屋根の梁を高く上げよ

J.D.サリンジャー/繁尾久・武田勝彦・滝沢寿三 訳 (荒地出版社)

荒地版ナイン・ストーリーズ。存外読みやすかった。

何種類もナイン・ストーリーズを読んでいるけれど、この訳だけ、『小舟にて』の最後のシーンのユダ公がどうたらの説明が丁寧にあった。やっと理解できた。

大工たちよ~は新潮文庫で読んだことあるけれど、やはり面白い作品だと思った。シーモアの結婚式に来たのにシーモアが現れなくて、列席者と一緒にタクシーで移動する、そしてアパートに立ち寄る。ただそれだけの話なのに、その道中を会話で展開していく。会話だけで小説が成立していると言っても過言ではない。バディの視点からシーモアがどんな人物かを読者は知ることができる。

解説がすごい。そして、解説の最後が衝撃のラストだった。加筆予定だったけれど、病気療養中だから結局加筆されずにそのまま載っている。しかも序文の禅の公案の解釈法を紹介すると言って終わる。

ナイン・ストーリーズにしか興味がなかったけれど、サリンジャーの他の作品ももっと読みたいとなったので、荒地出版社のサリンジャー選集も集めようかと思う次第であります。

アンドロイドは電気羊の夢を見るか?

フィリップ・K・ディック/浅倉久志 訳 (ハヤカワ文庫)

『ブレードランナー』は何度観たかわからない。そして原作は映画とは全然違うと聞いていたとおりだった。人間とは何かという問いストーリーだった。

何が人間たらしめるか、人間らしさとは。アンドロイドだろうと人間だろうとただ一人の存在である。人間の心を持たなくても、アンドロイドにはアンドロイドの尊厳があった。でもバウンティ・ハンターはそんな彼らを認めないという社会のルールに則ってアンドロイドを始末する。アンドロイドたちは生きたいだけなのに。その感情を人間側もわかっているから、「彼」や「彼女」とは呼ばずに「それ」と呼ぶ。「それ」はあくまで機械だと自分に言い聞かせるように。

私は私。現代社会の性自認がどうとかの問題にも似ている。男がどうとか女がどうとか関係ない。私は私でその尊厳を否定されるのは苦しいことである。

アンドロイドは電気羊の夢を見るか? と同時に、この問いは主語と目的語を様々に入れ替えても、この物語に投影される。電気羊はアンドロイドの夢を見るか? あるいは人間は? 本物の羊は?

電気羊(模造動物)は、本物の動物とは違う。本物の人間ではないアンドロイドを追うバウンティ・ハンターであるデッカードが、電気羊を飼っているのは皮肉で面白い設定だった。(仕事とはいえ)アンドロイドを否定する立場なのに、アンドロイドと同じ側にある電気羊を飼っている。見た目では区別がつかない模造動物と同様にアンドロイドを区別していく話だったけれど、最後にデッカードが見つけたカエルは模造動物だった。本物だと思ったのに偽物だった。結局見抜くことはできなかった。このあと眠りについたデッカードが見る夢に出てくる動物が本物か偽物かなんてもはやわからない。わかる必要なんてないのかもしれない。デッカードは仕事だからアンドロイドを見つけて始末するけれど、仕事じゃなかったらそんな事を気にして生活することもなかったはずだ。そのほうが穏やかに暮らせたかもしれない。

もっと複雑で読みにくいものだと思っていたので敬遠していたけれど、そんなことは全然なく読みやすく面白くどんどんのめり込んでいった。今月もSFを読んでしまった。

ストレート・チェイサー

西澤保彦 (カッパ・ノベルス)

このキャラクタでシリーズ化してほしかった。毎回違うアイテムが出てくる感じで。トリックというか不思議な力が存在するのは西澤保彦ではよくあることなので、こういうSFというかファンタジーな設定は個人的にはあり。ただ、西澤作品を読んだことがない人はそんなのありかよと怒ったり呆れたりするかもしれない。最後の仕掛けに関しては、なるほどそういうことねとはなるけれど、それだけだった。それをわかった上で注意して読み返せば納得度が違うだろうが。企みとしては悪くないけれどあまり西澤保彦っぽくはないと思った。書かれたのがそういう時代だったけれど、ロジックで勝負するのが西澤作品のいいところなので。まあ、たまにはこういうのもいいかもしれない。

星の王子さま

サン・テグジュペリ/池澤夏樹 訳 (集英社文庫)

どんな話か知らないので読んだ。

どこかで読んだことがある気がするけれど気のせいかもしれない。それが大人になるということかもしれない。僕は悪い大人なので、これは沙漠に不時着した主人公が暑さにやられて見た幻覚の話だと思った。

子供向けにしては難しい単語があるような翻訳の気もするが、子供だましの文章よりは好感が持てる。というより子供向けだと勝手に思っているだけで、子供の心を忘れてしまった大人こそ読むべき本だと思った。

王子さまが出会う人々は独善的で風刺が効いている。そんな大人になってはいけないというメッセージ。そして地球へ落ちてきてこんなに多くの花が咲いていて世界の広さを知る。地球に来なければ知ることもなかった。世界は広い。そういうメッセージが込められている、という風に読んでしまうということが大人になってしまうということだろう。もっと純粋な感情で読めたらいいのだろう。

汗はすごい

菅谷潤壹 (ちくま新書)

汗がすごいのはわかったけど、少し文章が読みにくい。もっと図とか表とかがあると読みやすいと思った。あとまとめと。接続詞と。たぶんこれがブルーバックスだったら豊富な図があってわかりやすいのだと思う。編集部の方針なのか著者の方針なのかは知らないけれど。新書だからもうちょっと一般向けなのだと思っていたけれど、それならなおのこと図があった方がわかりやすい。書いてあることの意味は理解できるけど。生物系の知識があまりない人には理解が難しいのではと思う箇所もあった。あと、曝露という語は、専門的にはそういう言葉を使うことは知っているけど、一般語彙なのだろうか。exposeを訳した語なのだろうが(知らんけど)。

それはともかく、無効発汗という概念に驚いた。汗は気化熱で体温を下げるために、すぐに蒸発する。でも暑いときに皮膚を流れる汗は蒸発していないから流れているわけで、それは体温を下げるという汗の機能を果たしていない。たしかにそうだ。汗滴が目に見える前にとっくに汗はかいていて、蒸発の限界を超えているから見えるようになる。なるほど。

あと、暑さに慣れるというのが感覚じゃなくて実際に起っているというのが意外だった。

犬の人生

マーク・ストランド/村上春樹 訳 (中公文庫)

小説としてはどの短編も奇妙だ。詩人の考えることはよおわからん。

岸本佐知子さんが翻訳してそうな内容だった。

あとがきにもあるけど、深く意味を考えることじゃなく、言葉のリズムとかを楽しむものかもしれない。

「ケパロス」が個人的には好き。

川のなんでも小辞典

土木学会関西支部 (ブルーバックス)

川そのものの話だけでなく、生態系や治水の話があって興味深い内容だった。ダムに興味が湧いた。

コンクリートで堤防を固めてしまっては、本来の自然の流れ方とは違ってくる。また、洪水によって流される土砂が扇状地等をつくったり、土中の栄養分を得たりしていたのが阻害されてしまう。それは川的には問題だよなと思っていた。だからもっと自然な川のあり方に近い利用が推進されているという話が心に残る。

日本の川100

(ピエ・ブックス)

著者多数。川の写真とエッセイが載っている。

全然知らない日本の川がいっぱいある。川の写真はどれも様々な表情をしていてきれいだ。そしてその川にまつわるエッセイを読んでいると、人の心のなかにはそれぞれの川が流れいてるのだと感じる。同じ川でも、時代によって顔を変える。自分の年齢によっても感じ方は違う。懐かしいあの川。新たに出会った川。あの洪水の記憶。誰かの心に残る川。そういうものに私はなりたい。

ナイン・ストーリーズ

J.D.サリンジャー/野崎孝 訳 (新潮文庫)

野崎訳である。やはり野崎訳である。日本人の心に刻みつけられたサリンジャーの口調はこれでしかあらない。それはいいことか悪いことかはともかく、懐かしさすらある、安心がある。たしかに、言葉は少し古臭いけれど色褪せない訳である。括弧書きの訳注が丁寧で初心者(?)にもおすすめの訳だと思った。

黄色い夜

宮内悠介 (集英社文庫)

ハンターハンターの天空闘技場みたいだった。掲載されていた雑誌の枚数の問題もあるのかもしれないけれど、結構あっさり終わった。漫画っぽい作風だとたまに思うけど、やはりそういう影響はあるのだろうか。

ひとこと

人生は短いのでもっと本を読んで遺体。

続

もっと本が読みたい。