砂漠の中のオアシスで文学を夢見る少女たち

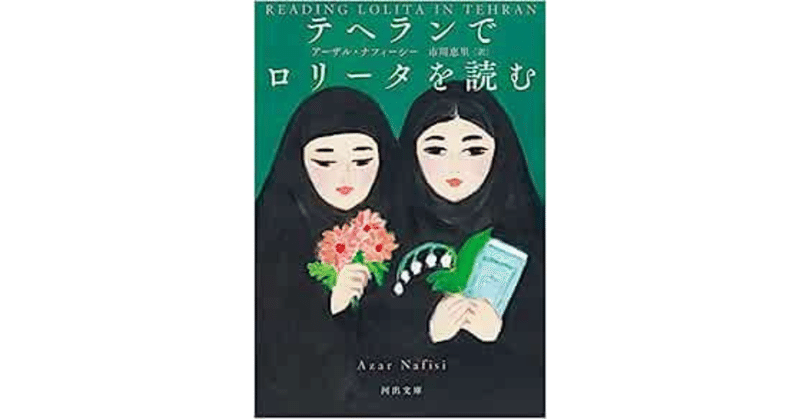

『テヘランでロリータを読む』アーザル・ナフィーシー , (翻訳) 市川恵里(河出文庫)

イスラーム革命後のイラン・テヘランで、ヴェールの着用を拒否して大学を追われた著者は、限られた女子学生たちと秘密の読書会を開く。発禁のナボコフ『ロリータ』、フィッツジェナルド『グレート・ギャッツビー』…。急進的イスラームによる女性への迫害のなかで、想像力によってつくり出された文学の力を信じ、自分たちの物語としてゆく。国際的なベストセラー回想録。

目次

第1部 ロリータ

第2部 ギャッビー

第3部 ジェイムズ

第4部 オースティン

エピローグ

文庫本の表紙は可愛すぎるが単行本は同じような少女たちの写真だった。たぶん女子大生なのだろう。イランの大学教授がイスラム革命後に英米文学(英語圏か?)を教える困難さとイラン革命の社会のドキュメンタリー。その中で文学が果たす役割みたいな、わりと硬派な本である。

第1部 ロリータ

まず大江健三郎『臈たしアナベル・リイ総毛立ちつ身まかりつ』を読んで、ナボコフ『ロリータ』に興味が湧いて、そういえば以前読みたいと思った『ロリータ』の本があったと思って図書館にちょうどあったので借りたのだ。まあ、それがナイスな本であった。

アーザル・ナフィーシーはロリコン趣味のオヤジのほうではなく、少女であり「ロリータ」の方に注目する。それは少女性愛を意味するロリコン(ロリータ・コンプレックス)とロリータファッションの違い。例えば今日のTwitterで40歳でロリータファションをする女性の記事があったのだが、そういう自由性のことなのだと。

実際に少女がロリータファッションをするとなると衣服代とか馬鹿にならない出費があると思うのだがそういうことが出来るようになる年齢としての女性の自立のようなもの、例えばアーザル・ナフィーシーはイランで裕福なブルジョア家庭で育っているのでその自由さというのは持てるものの自由なのだと思う。

それがアメリカ型の資本主義を肯定していくのはナボコフに近いと思う。自由ということは、その意味で自由なのだ。

だからイラン革命における原理主義者たちは反アメリカを唱えて精神主義的になるのだろうし、自由を求めてイランを逃れてアメリカに行くのも当然の道だとも思える。

ただ実際にナボコフ『ロリータ』を読むとハンバート・ハンバートの視点で読んでしまうのでロリータ視点はナボコフのものかというと怪しい。その部分でアーザル・ナフィーシーのナボコフと同じようにアメリカへ亡命した自由人としての視点がある。その自由はロリータのというよりハンバート・ハンバートの視点なのだ。

第2部 ギャッビー

ギャツビーが幻想の自由の世界に憧れるのはそれが喪失した世界だというのは後鳥羽上皇と一緒なんだと思った。下鳥羽上皇がすでに武士の社会になりつつあるのに天皇を中心とした貴族的雅さを求めて『新古今集』を作らせたのだ。アーザル・ナフィーシーのゼミはそのようなオアシスだった。サロンと言ってもいいかもしれない。荒廃したイラン社会の中にあってそこだけが彼女たちが安全に文学を論じられる場所だったのだ。

文学はそういう持てるものから始まるのはそうなんだと思うが、そればかり追い求めていても夢想家ばかりになってしまう。ギャッツビーを批評すること。彼の下で犠牲になった女たち。それは『ヒロインズ』に書いてある通りだと思う。ギャッツビーの世界が疲弊していく現実世界から酩酊したオアシスであると同時に破滅していく道でもあったのだ。

第3部 ジェイムズ

この本は文芸批評というよりもイスラムの世界を知ることのほうが興味深い。例えば突然イランにイラクが攻め込んでくるが、それはアメリカの策略だったはずだ。そういう部分を述べてないと思う。イラクのサダム・フセインは悪人だったがその裏にアメリカがいたのは事実だ。アメリカを自由な国として描くのはいいが、それだけにそういうところが見えてない気がした。もっともそれだからアメリカでベストセラーになったのだと思う。自由主義経済の繁栄を求めているのだ。

第4部 オースティン

オースティン『高慢と偏見』が一番アーザル・ナフィーシーの世界に近いような気がする。偏見に満ちた社会で、高慢な女性として生きていく。それは彼女が培っていた自由主義世界であり大学という教育の場だった。結局、そのオアシスは解体してしまうのだから、美し想い出と共にこのような本が書かれたのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?