ゆとり世代と温浴文化

※当アカウントから発行する記事は、温浴施設経営者向け有料メールマガジン「日刊アクトパスNEWS」(https://aqutpas.co.jp/mailmagazine/)の過去記事を再編集したものとなります。

(執筆日:2022年6月30日)

こんにちは。ハラダです。

先日、出張帰りに中央線で揺られているとこんな声が聞こえてきました。

少年A:「やべ、法律学のレポート締め切り過ぎてた。入学早々やらかしました。」

少年B:「大丈夫だべ、俺ら『ゆとり世代』だし。」

少年A:「いけるべ。」

ほとばしる「やらかしイキり」と会話から上京したての大学一年生と推測される男二人組。

都合が悪くなると「世代論」のせいにして自己防衛するのに、「これだから『ゆとり世代』は!」と怒られれば「世代とか言ってないで俺を見ろよ。」とプンプンしてしまう「ゆとり」の匂いが漂ってきました。かくいう私も「ゆとりど真ん中」ですが。

丁度そんな時に、現在のサウナブームを牽引しているのは20代というデータを見つけました。

https://manamina.valuesccg.com/articles/1728

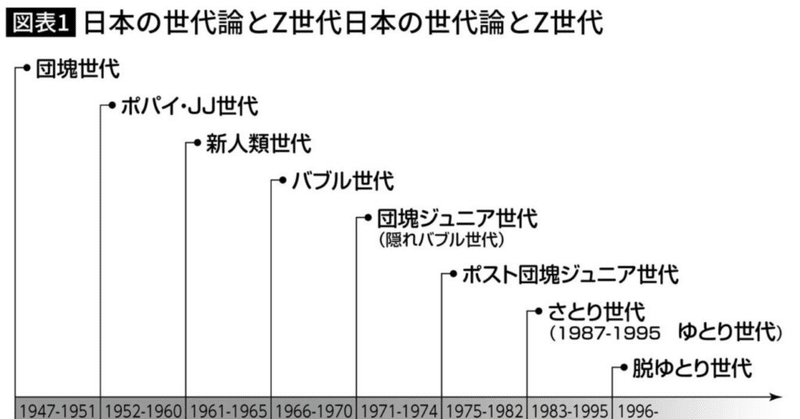

2022年6月現在での20代は、「ゆとり世代」の定義として一般的に受け入れられている「新しい学習指導要領に基づいて2002年度から実施された、いわゆる『ゆとり教育』を1年だけでも受けたことのある世代」とピッタリ重なります。

何でもかんでも「世代論」に転嫁してしまうのはナンセンスですが、一緒に風呂へ行く同世代の友人を鑑みると確かに一定の傾向があります。

そんな「ゆとり世代」の特徴を掴むこともサウナブームの風に乗る一つの方法かもしれない、と思いました。

温浴に行くことで気づいた彼らの特徴を、時に「バブル世代」の父親と比較しながら考察してみます。

1.「多い」と困惑しがち

地元の友人とよく行くスーパー銭湯は、下足箱のカギ・決済用のバーコード・ロッカーのカギと、バンドの数がかなり多いです。まだ失くしたことはありませんが、みんなで会計の際にポケットをバサバサと漁りながら「あれ、バーコードバンドどこだ?」と言い合うことがよくあります。

実際に「カギが見つからないんですけど…」と泣きそうになっている人を何度か見かけたことがありますが、その多くが私達と同じ世代の方でした。

また、浴槽の種類に関しても同様の傾向があるように思います。

父親(バブル世代)は全5種類の浴槽に「次はこっち」と少しずつ入浴していくのに対して、同世代の友人と行く時は基本的に5種類の浴槽のうち1種類しか入りません。浴槽数が多い施設に行った際は、「とりあえずここに入ろう」とはあまりならず、「どれから入ろうかな」と友人とブラブラ歩いて、気に入ったで浴槽で長めの入浴をすることが多いです。

これは、ゆとり世代がインターネットの急激な発展と重なったことが要因かなと考えています。

周りの友人を見ると、生まれたときからインターネットが身近にあり、調べればすぐに沢山の情報が出る環境だったという人は多いです。

しかし、だからといって「数多くの情報の中から選ぶ」能力が高い世代というわけではなさそうです。

むしろ、「『否応にも数多の選択肢を与えられて悩む』ということに慣れてしまい、各世代と比較して決定力が衰えてしまっている」というのが実状だと感じています。

というわけで、「数や種類が多いことを嫌がってシンプルなものを好む」というのが「ゆとり世代」の特徴の一つといえそうです。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?