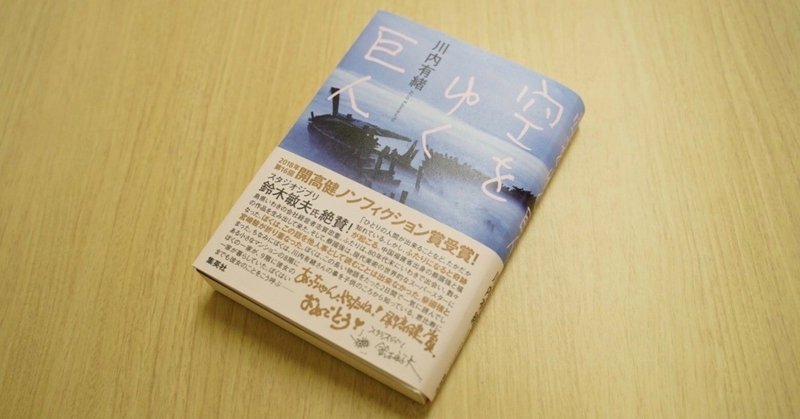

全文公開『空をゆく巨人』 第二章 風水を信じる町に生まれて

第16回 開高健ノンフィクション賞受賞作『空をゆく巨人』(集英社)をnoteで全文公開中。今回は第二章です。

第二章 風水を信じる町に生まれて(泉州・一九五七年)

マッチ箱の故郷

物語のもうひとりの主人公、蔡國強が中国福建省で産声(うぶごえ)をあげたのは、志賀の誕生から七年後の一九五七年のことである。志賀が生まれながらの商売人だとしたら、蔡は生まれながらのアーティストだった。

その原点は、小さなマッチ箱——。箱の表面に描かれているのは、遠い場所の景色である。いくつかのマッチ箱を並べると、ひとつの連続した風景が現れる。そこには、高い山があり、松や滝があり、たくさんの船が浮かび、カモメが悠々と空を飛ぶ——。

それは、生涯を通じて絵を描くことを愛した蔡の父、蔡瑞欽(ツァイルェイチン)の小さな作品だった。父は幼い蔡を膝にのせたまま、器用な手つきで細かな絵を描いた。

「何を描いているの?」

蔡が聞くと、「故郷だよ」と答えた。父は墨絵画家であり、書家であった。

瑞欽の父親、つまり蔡の祖父が他界した折、初めて家族でその「故郷」に出かけた。それから毎年のようにそこに通ううちに、蔡はあることに気がついた。マッチ箱に描かれていた風景は、目の前の風景とはどうにも似ていない。実際の故郷は父が描いた絵ほど風光明媚(ふうこうめいび)ではなかった。山は低く、滝はなく、船も小さな漁船が停まっているだけだ。

父は故郷を描いていたわけではなかったのだろうか?

大人になり、自らも故郷を遠く離れてから、蔡はようやく理解した。あれは、父の心のなかにある風景で、マッチ箱には、もう見ることができない故郷への憧憬(しょうけい)が詰まっていたのだと。

「振り返ると、その小さなマッチ箱はおそらく、父が絵画として本気で描いたものより、少年であった私への影響は大きかったかもしれません。小さな画面がたちまち、地上のさまざまな風景で満たされていく。一寸ほどのサイズに天地満載の絵画は、心の動きを真に描写することができる、と」(『第7回ヒロシマ賞受賞記念 蔡國強展』)

そして、あのマッチ箱こそが、のちに世界中で火を灯すことになる自分を、いつだって勇気づけてくれたと語る。

瑞欽の芸術や書への入れ込みは相当だったようだ。いくらかの金を手にするやいなや、書物や書道の本に惜しげもなくつぎ込んだ。いつもたくさんの文人が父のもとに集まり、家は文化サロンのような雰囲気だった。そんな父の影響もあり、蔡自身も、ごく自然に絵を描きはじめた。

物心がついて最初に描いたのは、祖母、陳愛柑(チェンアイガン)の天蓋付きベッドだった。祖母が嫁入りのときに持参した自慢の一品である。蔡は、愛柑が大好きだった。

「うちのおばあちゃんは、本当にすごい人です。前衛的な人でした」

村の誰よりも自由な考え方を持っていて、一時期はキリスト教を信仰していたという。「周りに誰もキリスト教徒なんかいませんでした。遠くの教会までひとりで歩いて通っていました」

幼い蔡は、夜になると祖母のベッドに潜り込み、優しさとぬくもりに包まれながら眠りについた。いつかおばあちゃんが死んでしまう、そう想像しただけで、涙が溢れた。

愛柑もまた蔡を慈(いつく)しんだ。彼女は読み書きこそできなかったが、生命力や機知に溢れ、蔡の才能の蕾(つぼみ)をいち早く見抜いていた。彼女は、よくこんな予言めいたことを言ったものである。

「お父さん(瑞欽)の絵はストーブの焚き木くらいにしかならないけど、あんたはきっと〝大物〟になるよ。もし成功したら、先生たちにちゃんと感謝するんだよ」(『MY STORIES OF PAINTING』)

風水を信じる町で

のちに世界を旅する自分自身を「船」にたとえるようになる蔡は、太平洋に面する古い港町、泉州(現・福建省泉州市)で生まれた。蔡が「風水を信じる町」と表現する泉州は、唐代から海のシルクロードの出発点として栄え、かつてはアラブ人やペルシャ人、インド人など、世界中の商人がこの町に集まっていた。

その活気溢れる町の様子は、一三世紀にはベネツィアから来た商人、マルコ・ポーロの『東方見聞録』にも登場する。マルコ・ポーロは、たくさんのジャンク船(木造の帆船)が港に入ってくる様子を見て、「アレクサンドリアに一隻の胡椒を積んだ船が入るとすれば、ここには一〇〇隻の船が入る」とその豊かさをヨーロッパに伝えた。

世界の商人が出入りし、海にひらけた独特の地形は、世界を見たいと願う人々の背中を強く押した。多くの泉州人がその港から故郷をあとにし、華僑として異国で成功をおさめた。

蔡が生まれたころの泉州は、かつての繁栄の色彩はだいぶ褪(あ)せてはいたものの、古い城壁を中心に歴史ある寺院が点在し、赤い瓦屋根がさざ波のように広がっていた。

「実家は東城門の付近にあり、母や隣近所はみな川で洗濯をし、私は川で魚を釣ったり、泳いだりした。この川は幼い頃からの遊び場だった」(『帰去来』)

四人きょうだいの長男の蔡は、よく弟や妹の指揮をとり、町に遊びに出かけた。幼い蔡たちが外に出て空を見上げれば、ふたつの高い石塔がよく見えた。福建省最大の仏教寺院、開元寺に建つ八角の五重の塔で、中国仏塔の最高傑作ともいわれる。

ふたつの塔は、一三世紀半ば、町の運気を高め、守るために建てられたと伝わっている。だから蔡は自分の故郷を「風水を信じる町」と呼ぶのだ。

泉州は、唐代からその名が続く古い町だ。南宋の1238年頃、町の人たちは、泉州の運気が次第に悪化していることに気づき、識者を招いて意見を仰いだ。識者はこう言った。「泉州という町のかたちは鯉に似ている。川に沿って頭は海に向かい、本当に素晴らしい。問題は、この町の山の上に、永春城という、もう一つ別の町があるのだが、これが徐々に網の形に広がっており、泉州という魚を覆いつつあることだ」。識者はさらに、泉州に二基の石塔を建設し、この網を破るように、と指導した。

今に至るまで中国最高を誇るこの石塔をつくるには、塔の上まで石を運ぶための土の坂道をつくらねばならなかった。坂道ができたものの、その代わりに多くの家屋が土の下になった。泉州はこうして宋代から元代にかけ、世界最大の港の一つとして繁栄を迎えたのだった。

私は、こうした風水を信じる町に生まれた。 (前同)

石塔のおかげで風水的には縁起の良い町であったものの、蔡が物心ついたころの泉州は、一触即発の緊張下にあった。海峡を隔てた先に台湾があったからだ。

「小学校に入ったばかりのころ、私の故郷は『福建前線』と呼ばれていました。私たちの町では、通学の途中や授業中でさえたびたび警報が鳴り響き、その音がすると物影に身を隠したものです。空には大陸と台湾の戦闘機が飛び交い、それに地上からの砲撃が加わって、天上では白煙の筋が何本も入り乱れていました」(『原初火球』)

さらに、蔡が九歳になる一九六六年には、プロレタリア文化大革命(文革)が勃発し、嵐のように国中をひっくり返してゆく。文革は資本主義文化を駆逐し、社会主義を浸透させることをスローガンにした政治・思想運動だが、同時に共産党内で孤立しつつあった毛沢東自身がしかけた権力闘争でもあった。

中国は突如、多くの国と国交を断絶し、それまでの経済や貿易政策をバッサリと捨て、資本家(ブルジョア)や外国企業は「悪」とされた。私有財産は没収され、文化財は破壊され、旧地主や知識層は激しく迫害された。壊された文化財の代わりに毛沢東の肖像画が町中に貼られ、学生や市民には『毛沢東語録』が配られた。

生来真面目で優等生だった蔡は、周囲に広がる革命カラーにきれいに染め上げられた。共産党の子ども組織のリーダーを務め、『毛沢東語録』を読み込み、感動をスピーチにまとめた。

毛沢東は、この世代の若者にとっては神やアイドルに等しい存在で、良くも悪くも、後々まで大きな影響を与えた人物だと蔡は語る。

「私の世代にとって、初期のもっとも直接的な毛思想の影響は、〝反乱は正当である(造反有理)〟という考え方です。常識や、合意のもとにつくられた規則や法律を崩壊させることが、なんでもよしとされたのです」(『第7回ヒロシマ賞受賞記念 蔡國強展』)

文革が始まる以前は、担任である女性の先生が教室に入ってくると、クラスのリーダーである蔡が「全員起立!」と号令をかけ、クラス全体が「おはようございます!」と声を揃えて先生と挨拶を交わした。しかし、ある日蔡は他の生徒たちと結託し、先生が入ってきても号令もかけず、挨拶もしなかった。

先生は、生徒たちを見回したものの、静かに「それでは、今日の授業を始めます……」と黒板に向かった。すると、今度はみんなで机をバンバンと叩き、理不尽な言葉を並べたて、授業を妨害し続けた。先生は、特に何かをしたわけではなかったのだが、生徒たちにとって身近な「造反」のターゲットだったのだ。先生は涙ながらに教室を去り、翌日はもう学校に来なかった。教室の窓ガラスも生徒たちによって割られ、間もなく学校は閉鎖された。

「そのできごとは、文革の混乱のなかですぐに忘れてしまいました。しかし、長い時間が経ってから、忘れていたわけではないことに気がつきました。先生が教室を去っていく後ろ姿をいまでも思い出します。少年の心にもまた傷跡が残ったのです」(『October』)

このころ、遠く離れた北京の天安門広場では、毛沢東の思想に共鳴した少年・少女が結成した「紅衛兵(こうえいへい)」が表舞台に出現する。街頭に繰り出した紅衛兵は、北京の目抜き通りにある宝石店やデパートの看板を取り外し、革命スローガンが書かれた看板に取り替えた。この運動は多くの青少年を熱狂させ、ほどなくしてその行動は通常の「運動」の域を大きく逸脱していく。学校を破壊し、親を告発し、罪状を読み上げながら頭を剃り上げ、リンチした。一軒ずつ家を見回り、「反革命」の本を探し出すと、燃やし、持ち主を吊るしあげた。それを見た蔡の父は、長年集めてきた宝物のような書物を徹夜で燃やし続け、蔡もそれを手伝った。

革命下では、民間信仰も排除の対象だったが、蔡の母はこっそりと山の上の仏堂に通い、参拝を続けていた。母は民兵が寝ている夜明けに起き出し、蔡を連れて山に向かった。母が線香をたいている間、蔡は山の風景や仏堂をスケッチして過ごした。しかし、紅衛兵運動の激化によりやがて仏堂も破壊された。

学校に行かなくなった蔡には、突如としてたくさんの自由時間ができ、泳いだり、詩を書いたり、本を読んだり、少林寺拳法を練習したりして過ごした。それは、自分の力で自分を教育するようなものだったという。

少林寺といえば、こんなこともあった。ある日、路上に人々が集まっているので見物に行くと、少林寺拳法の師匠が軍隊のトラックの上に乗せられている。やがて、山の下に連れて行かれ、二度と戻ってこなかった。彼は処刑されたのだ。その後も多くの友人や知人が公開処刑されたという。

誰もがいつ何時(なんどき)、リンチ、処刑の対象となるかわからない——。底知れぬ恐怖と刺すような緊張感が日常を支配していた。

蔡が子どものころに見て、強烈に脳裏に刻まれている芸術作品がある。中国共産党がつくり出した一〇〇体にも及ぶ彫刻作品で、タイトルは、《収租院》。

一般的には、「収租院」とは、土地代や税金を納める場所のことを指すが、ここで彫刻が描き出すのは、叫び、嘆き、苦しみ、倒れ込む人民の姿である。それは、資本主義システムのなかで搾取される小作人たちの悲惨さを表現することで、逆に共産主義のすばらしさを伝えるプロパガンダ作品だった。文字が読めない人が大半だった当時の中国では、芸術作品や演劇は思想を広める道具として広く利用された。蔡もこの《収租院》を見る機会が何度もあり、資本主義や〝ブルジョワ〟の恐ろしさを叩き込まれた。

しかし、中学校に上がる年齢になると知識や経験が増え、蔡は自分をとりまく社会に対して疑問を抱くようになったという。

「うちの父とか彼の友だちは、『中国はすごい、すごい国だ』と話してばっかりいたんだけれど、自分から見ると周りはなにもかもボロボロで、貧しかった。華僑の人たちが故郷に帰ってくると、香港とか海外の状況が分かるんですね。(雑誌などでみると)香港では高層ビルがあって、美人の女性がカレンダーに印刷されていた。外の世界には経済の自由、そして文化の自由がある。それを知ってしまうと、以前の中国は確かにすごかっただろうけれど、いまの中国は違うんじゃないか、と思うようになりました」

そんなこともあり、父が描く伝統的な絵画にも反発し、異なるスタイルの絵を描こうと試みた。どうやら、青年期特有の反抗期でもあったようだ。

「反発期? そう、反抗期に入ったですね。それと同時に判断力増えましたから、嘘が分かってきた。だから、社会に対して批判的になったですね。今から考えると、あの時いろんな本、いけない本読んだせいもあると思います(笑)」(『CHAI』二〇〇四年二月号)

当時の中国では、書店はすべて体制の管理下にあった。当時の蔡の父親は共産党の党員として、書店のなかでも「内部書刊」と呼ばれる本の管理をまかされていた。

「読んではいけない本には、ふたつの種類がありました。ひとつは(革命以前の)歴代のノーベル文学賞を取った海外作家の小説です。もうひとつは、海外で出版された新しいスタイルや思想などの本でした。それらの本には、政府によって白いカバーがかけられて、特定の人だけが読むことができました。本には十数ページの前書きがついていて、内容の紹介と一緒に何がいけないのかという批判が書いてありました」

父は、その秘密の本棚からたびたび本を家に持ち帰ってきた。蔡は、その真っ白なカバーが汚れないようにと、自分でつくったカバーを上からかけて読み耽(ふけ)った。そのなかにはトルストイ、ドストエフスキーといったロシアの小説の他に、川端康成の『伊豆の踊子』もあった。

「新しい文学を読むことで、いろんな社会の見方、そして表現方法を知りました。社会主義のなかでは、人間の性の欲望は書けません。そして、悪い人かいい人かしか出てこない。悪い人は全部悪くて、いい人は全部いい。でも海外の文学では、いい人にも悪い部分があって、複雑に描かれている。それを知ったのは私にとっていいことでした。世界の見方、人間の描き方を知ることができたのです」

蔡は、水平線の向こうの世界に想いを馳(は)せ、夜になると、布団のなかに隠れて台湾やソ連のラジオを聴いた。ラジオを聴いていると、心だけは自由になれた。

あるとき、アメリカの宇宙船、アポロ11号が月面着陸をしたというニュースも耳にした。夜空は、蔡がこの世で最も好きなもののひとつだった。

「宇宙に憧れ始めたのがいつかは覚えてないです。ただ、小さいころ、いつも夜空を見て、もうひとつの世界があると感じてました」

いつか宇宙に行ってみたいですか、と五九歳になった蔡に聞いた。

「はい、そうですね、いまでも行けるものなら、行ってみたい。小さいころからずっと宇宙、行きたかった。でも、他の国にも行けないあのころ、宇宙はあまりにも遠かったです」

劇団「毛沢東思想宣伝隊」

中学校を卒業する年齢になると、ほとんどすべての同級生が〝下放(かほう)〟に出た。下放とは、上山下郷運動(じょうさんかきょううんどう)という政策で、「都市と農村の格差をなくす」「貧しい農村の再教育を行う」などを理由に、都市の学生たちを農村部に移住させ、肉体労働をさせるもの。言葉も文化もまったく異なる内モンゴル自治区や雲南省などの辺境に行かされることも多かったが、あからさまに下放を拒否するのは危険なことだった。そこで蔡は、下放を免れようと、ひとつの策を講じる。

「私の場合は一発勝負、劇団に入ることに賭けたです」(前同)

入団を希望したのは、「毛沢東思想宣伝隊」。当時は、伝統芸能などの劇団はすべて解体されており、「劇団」といえばここのことで、共産党の権力者「四人組」の江青(毛沢東の妻)がつくったプロパガンダ劇を演じていた。

宣伝隊に入れるのは、数千人の希望者から一〇人程度だ。そこで蔡は、祖母の友人である祈禱師(「シャーマン」と蔡は呼んだ)に祈祷を頼んだ。彼女が激しいしゃっくりをすると、八歳の女の子の「神」が降りてくるのだ。

祈禱師の祈りが通じたのか、蔡は宣伝隊に見事合格し、下放を免れた。このとき、理屈では説明し難いことが起こったそうだ。入団通知が、表向きには何の関係もない祈祷師の家に届いたというのだ。

「へえ!」と私は答えるしかなかった。蔡が生きていた世界はどこか神話のようで、きっとそういうこともあるだろうと思わせた。

「ところで蔡さんは、今でもシャーマンを信じますか」と聞いたところ、蔡は当たり前じゃないか、というような顔になった。

「はい、中国人はみんなシャーマンを信じていますよ」

風水を信じる町に生まれた男は、シャーマンの神通力を信じる男でもあったのだ。

宣伝隊では舞台美術を担当した。巨大な板に背景画を描くことが仕事である。他のメンバーは要求される絵の大きさに困惑したが、蔡にとっては楽しい作業だった。大草原、山、流れ落ちる滝、雪景色……とリクエストに応じてどんなものでも描いた。

また、貴重で高価な画材が自由に手に入るという点においても、宣伝隊での仕事は蔡にうってつけだった。蔡は劇団で使う画材を少なく抑え、余った画材を使って自身の作品を描いた。

こうしている間にも、文革という嵐は暴走を続けていた。時とともに当初の革命の理想は失われ、国内政治はただ凄まじい混乱の渦中にあった。ナンバーツーだった林彪(りんぴょう)によるクーデター未遂と飛行機墜落による死亡、周恩来と四人組の権力争いの激化、周恩来の死……。泥沼の国内政治がもたらした貧困と閉塞感が国中を覆い尽くすなか、一九七六年、蔡が一八歳のときに、毛沢東が死去。四人組も逮捕され、一〇年にも及ぶ文化大革命はついに終結した。

実は、その少し前から中国の外交は、世界に対して鉄の扉を開き始めていた。一九七二年にはアメリカ大統領のリチャード・ニクソンが訪中し、国交正常化に向けて動き始めた。同年、田中角栄も周恩来と会談し、日中の国交も回復した。

蔡は文革終結後もまだ劇団で働いていたが、肌で感じられるような変化が周囲に起こりつつあった。二一歳のころ、一九世紀のフランス絵画の展覧会が上海で開催されると聞き、友人たちと一緒に貨物列車にこっそりと乗り込んだ。福建省を出たのも初めてならば、セザンヌやモネといった西洋画家の作品を見るのも初めてだった。

「そのほとんどがリアリスト(写実画家)でしたが、いかにそれぞれの画家たちが自分のスタイルを確立しようと挑戦と模索をしていたかに気がつきました」(『MY STORIES OF PAINTING』)

一方で、蔡の父は、文革時代の主張がころりと覆(くつがえ)され、多くの外国資本が堂々と中国に入ってくるのを見て、失望と反感を覚えた。そして、まだ共産党から給料をもらっていたにもかかわらず、山の寺にこもってしまった。あまりにも長く家に帰ってこないので、蔡とそのきょうだいは時々、その様子を見にいくことにした。

後から知ったことだが、父は山の上で、山中の数千基に及ぶ全石碑の位置、銘文、時代、筆者などの詳細な記録を逐一採っていたのだった。石碑の多くは、苔に覆われ、草木の中に埋もれていた。父はまたモップを水に浸して筆代わりにし、寺の敷瓦(しきがわら)に字を書いていた。こうすると紙も墨も必要ない。昼間は、せわしなく働いている人々を遠くから眺め、月夜の晩は、町の明かりを見守る父の生活。水で書いた字句は、風が吹けば自然に消える。父が哀愁を込めて何をどれほど書いたか、知る者はいない。 (『帰去来』)

時代の空気は、破裂音を立てるように変わりつつあった。いつのころかははっきりしないが、日本の貨物船が入港してきて、蔡は鮮やかな日の丸を目にした。

「それを初めて見たときはびっくりしました。映画で見る『日の丸』はぼろぼろの旗です。でも、廈門(アモイ)の港にきた貨物船の『日の丸』は、真っ白に赤、きれいだった。きれいな『日の丸』の旗を見たのは、すごい衝撃だったですよ」(『CHAI』二〇〇四年二月号)

衝撃的なのは、旗の美しさだけではなかった。船からは、大勢の外国人旅行者が上陸してきた。子どもを連れ、笑顔で記念写真を撮る人々。それを見ているうちに、他の国では、市民が自由に旅行に行けるのかと驚いた。

いつか、自分もあちら側に行くんだ。

港に来ては去っていく無数の船をスケッチしながら思った。

絶対に、絶対にいつか——。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続きはこちらからどうぞ。

書籍でお読みになりたい方はこちらからどうぞ。

空をゆく巨人 目次

プロローグ

はじめに

第一章 生まれながらの商売人 いわき・一九五〇年

第二章 風水を信じる町に生まれて 泉州・一九五七年

第三章 空を飛んで、山小屋で暮らす サンフランシスコ・一九七六年

第四章 爆発する夢 泉州・一九七八年

第五章 ふたつの星が出会うとき 東京・一九八六年

第六章 時代の物語が始まった いわき・一九九三年

第七章 キノコ雲のある風景 ニューヨーク・一九九五年

第八章 最果ての地 レゾリュート ・一九九七年

第九章 氷上の再会 レゾリュート・一九九七年

第十章 旅人たち いわき・二〇〇四年

第十一章 私は信じたい ニューヨーク・二〇〇八年

第十二章 怒りの桜 いわき・二〇一一年

第十三章 龍が駆ける美術館 いわき・二〇一二年

第十四章 夜桜 いわき・二〇一五年

第十五章 空をゆく巨人 いわき・二〇一六年

エピローグ いわきの庭 ニュージャージー・二〇一七年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?