自分が童話になった男 -太宰治の不思議さ【エッセイ#53】

太宰治は、現在、日本の文学史上最も人気のある作家の一人ですが、改めて読むと、意外と複雑というか、捉えどころのない作家だと思っています。

太宰の作品の特徴は、一言で言うと、「どんな題材でも童話になってしまう」ことです。

ここで言う童話とは、子供向けの教訓話という意味ではありません(流石に子供に読ませるのを躊躇う内容でしょう)。リアルからほんのちょっと浮いた、自分を投影できる世界のフォーマットという意味です。

例えば、浦島太郎について、カメに乗ったり、海の底に竜宮城があったりすることを疑う人はいません。それはそういうものであって、「誰かを助けるといいことがあるよ」というようなメッセージを伝えるための世界設定です。

勿論、ファンタジーと呼んでもいいのですが、そう呼ぶには、やや現実の濃度が濃いというか。架空の国や異世界を舞台にした大冒険ファンタジーではなく、もう少し身近な世界を舞台にしている、ちょっと現実からずれた、でもつつましやかな庶民のやりとりみたいなもの。それが、童話であり、太宰の作品だと言えるのではないかと思います。

太宰の作品は、作者を投影した自虐的かつ露悪的な男の独白による、私小説的な作品と言われます。無論、それはその通りです。しかし、興味深いのは、異国や昔の話を題材にしたものも、実は意外とあることです。

そもそも代表作『走れメロス』からして、古代ギリシアの話ですし、『新ハムレット』のような海外文学を題材にしたもの、『新釈諸国噺』、『右大臣実朝』のように、日本の古典や歴史を題材にしたものもあります。この、「自分の体験していない時代」へのこだわりは、一般的なイメージからすると、ちょっと不思議に思えます。

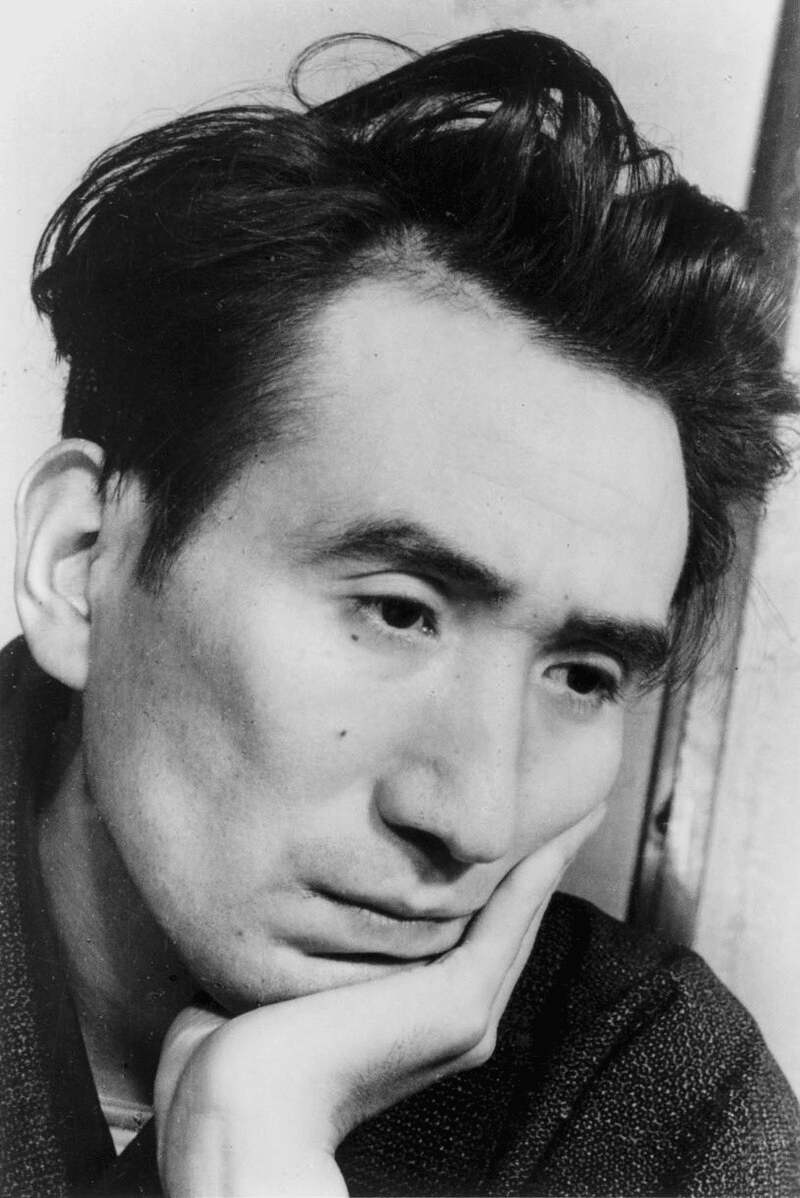

そのこだわりは、太宰が敬愛していた、芥川龍之介を思わせます。芥川こそは、日本、中国、西洋の古典を題材に、縦横無尽に換骨奪胎して近代的な短編小説を作り上げる、真の名手でした。太宰には芥川を真似して撮った恥ずかしい写真もあり、海外文学や古典題材への挑戦は、芥川に倣ったと言えるかもしれません。

しかし、結果的には、太宰の作品は芥川とは似ても似つかないものになっています。恐らくその理由の一つは、単純に、芥川ほどの文学的教養がないこと。まあ、古文から漢詩、海外文学まで、芥川ほど深い教養のある作家は、稀なわけですが。しかし、太宰は、文学部の大学卒業試験で、教員の名前を挙げられたら卒業させると言われて、一人も答えられなかった男です。芥川作品のような高度な複雑さを求めるのは難しいでしょう。

もう一つの理由は、太宰が「語りすぎてしまう」ことです。太宰はとにかく一人称で饒舌に語る時に、輝きを増す作家です。それが、芥川と違って、古典の簡素な語りとハウリングを起こしていると思える箇所もあります。例えば、『右大臣実朝』の、だらだらした一人語りと、『増鏡』から書き写しただけではと思わせるパートが交錯する雑な構成は、ちょっと厳しい。

そう、この「語りすぎる」点が、そのまま、太宰作品全体を童話っぽく思わせている理由に思えます。

といっても、お母さんが寝る前の子供に優しく語りかける時の童話とは程遠い。酔っ払いが酒臭い息で、説教とも愚痴ともつかない話を垂れ流しているような感覚があります。

飲み会での酔っ払いの戯言のごとく、大した教訓もないけど、その場の勢いで何となく頷いてしまうような、でも思い出すとしょうもない話のような感覚。教訓のない、色々な意味で「大人の童話」。

そして、太宰の場合、どんな時代の題材であれ、童話的に処理できれば、そのまま良作に繋がっています。

つまり、『斜陽』の華族の令嬢だとか、『女生徒』の女学生だとかも、童話の中の国の、童話の語りであって、そこにリアルさを求めても、あまり生産的ではない。素直に語りの面白さを味わえばいいと思っています。

三島由紀夫は、『斜陽』について、華族はこんな言葉遣いをしない、台所を「お勝手」などと言わない、と難癖をつけていますが、これは、『桃太郎』に対して「この時代の岡山にキジは生息していなかった」と指摘するようなものです。

あくまで童話なのですから、「僕が思う華族のイメージ」でいいわけです。そして、それゆえに、この作品は大衆が思う華族のイメージにも繋がり、ベストセラーになったのでしょう。

私はこんな風に思っているので、太宰の作品で一番好きなのは、『お伽草子』だったりします。そのなかでも、『カチカチ山』。これは楽しい。兎をうら若き乙女、狸を中年男性に仕立て上げ、乙女の残酷さで中年男性がひどい目にあうという話に変換しています。

生涯で3人の女性と心中を図り、うち2人を死に至らせている太宰は、どう考えても加害者だと私などは思うのですが、自分が被害者意識を持つと、俄然筆が乗る男です。卑屈かつ厚顔な中年男の狸が、理不尽に乙女に痛めつけられるのを描写するに従い、どんどん語りは饒舌になって勢いを増していきます。クライマックスなど、「いよっ、ノってるね。名調子!」などと声をかけたくなります。

実際、太宰作品は、あの自虐的な語りに、ツッコミを入れながら読むのが一番いいと思っています。noteでnoruniruさんが、『走れメロス』全文にツッコミを入れていくという楽しい記事を書かれていましたが、これこそ王道の読み方というものでしょう。

というか、彼自身の人生にもこういったツッコミが必要だったのではと思ってしまいます。「一緒に心中しよう」「せやな。。。いや、なんでやねん!」とツッコんでくれるような存在。

これは、ジョークではありません。太宰には自分の人生を自分で追い込んで、文学の題材にしていくようなところがあります。それこそが、作家の存在条件で、自分のアイデンティティとでもいうかのような。

しかし、ここまで書いたとおり、彼はどんな題材でも、現実から1センチ浮いた童話風にしてしまう作家です。つまり、逆に言えば、どんな題材でも自分らしい作品にできる作家だと思っています。

芸術家の中には、自分の中の暗いものを題材として、それが消えてしまうと、作品のオーラそのものもなくなってしまう創り手も、確かに存在します。しかし、太宰の場合は、生活を改めたとしても、持ち前の饒舌とユーモアで、かなり面白い作品を書いたように思えるのです。

川端康成が、芥川賞で彼を落とした選評で「作者目下の生活に厭な雲あり」と書き、それに対して太宰が「小鳥を飼い、舞踏を見るのがそんなに立派な生活なのか」などと嚙みついたという、しょうもないエピソードがありますが、川端は案外、どんな題材でも書ける太宰の資質を見抜いて、私のようにも感じていたのでは、とも思っています。

とはいえ、そうなった場合、私にとって好きな作品が多少増えたかもしれないけど、これほどまでに太宰が今でも読まれることはなかっただろうなとも思います。

つまり、自分の痛みとか生きづらさを投影する存在を求めている人は確かにいるということ。そして、太宰の作品と、心中自殺の最期を含めたその生涯は、そうした痛みを投影する存在として、完璧なイメージを作っているということです。

まるで、彼自身が得意としていた、教訓のない童話の主人公に、彼自身がなりきってしまったかのようです。作品自体の善し悪しを超えて、外部の人生と結びついてしまっている童話。彼の作品が捉えどころのない奇妙さを持っているのは、そういう点にもあると、私は思っています。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?