アーティストは物をどう“みる”か? 【アート思考 Vol.2】

いま、ビジネス・教育など、ジャンルの垣根を超えて世界的に注目を集めている【アート思考】。

前回の記事で、【アート思考】とは、「アーティストの思考を取り入れること」、

「アーティストが作品を生み出す時の思考や創作のプロセス」を取り入れることだというお話をしました。

このVUCAの世界を切り開いていくスキルとして、特にビジネス分野でその必要性が叫ばれている【アート思考】。

でも、よくよく見てみると、アート思考の提唱者たちのほとんどはビジネスエリート・学者たちであり、そこに当の“アーティスト”の姿はないようです。

「アーティストの思考」を取り入れるのだと言いながら、肝心の“アーティストの思考・創作のプロセス”について、当事者の情報はなかなか見当たりません。

今回のnoteでは、【アート思考】の核となる、“アーティストの思考・創作のプロセス”そのものについて、少し掘り下げてみたいと思います。

■アート思考の“はじめ”にあるもの 「内なる画家の眼」

実は、この“アーティストの思考・創作のプロセス”についての研究は、「アート思考:Art Thiknking」という言葉が生まれるずっと昔から数多く存在していました。

私が個人的に愛読していたのは、画家でもあり、美術教師でもあったベティ・エドワーズという人の著作、「内なる画家の眼(邦訳)」です。この本、私が資格をとった「臨床美術」という手法の中でも推薦されていました。

(※現在オリジナル版は絶版になっていますが、タイトルと出版社を変えて、新しい日本語訳verが出版されています。↓)

ベティ・エドワーズは、UCLAで美術、教育、認知心理学の博士号を取得。「絵を描くこと」と「創造性」の関連性を見抜き、独自の研究を行ってきた人です。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校で教鞭をとり、同大学在学中に脳半球研究教育応用センターを設立しました。

彼女の1979年の著作「脳の右側で描け」は世界的ベストセラーとなり、13カ国語に翻訳され、アメリカでおよそ300万部の売上げを達成しました。彼女の「絵を描くこと×創造性を高める」セミナーやワークショップは、

心理学者や教育学者の注目を浴びるだけでなく、IBMやゼネラル・エレクトリックなどの大企業でも取り入れられています。

彼女は、”アートが生み出されるプロセス”と“創造性”についての深い関連性、その重要性をいち早く見抜いていました。

「読み方を学ぶことによって、言葉による知識を身につけ、論理的分析的思考の戦略を学んだように、知覚した事物または人を描く事を学ぶことによって、創造的思考と問題解決の戦略のガイドとなる新しいものの見方を学ぶことができるのです。二つのモードを両方とも使うことによって、あなたの創造的な目標が何であれ、これまでよりも生産的な考え方を学ぶことができます。外界に対する創造的反応の結果はユニークなあなた自身のものとなり、あなたが外界に残す足跡となるでしょう。そして、あなたは現代的頭脳に向かって大きな一歩を踏み出すことになります。近い将来、知覚的能力と言語能力を併せ持つことが創造的思考の基本的必要条件となる、と私は信じています」

さらに、著書「内なる画家の眼」の中でベティは、

「私のみるところでは、直接的知覚、つまりものの異なる“見方”が思考の過程の、従って創造的過程の不可欠の部分である」

と記しています。

そう、「内なる画家の眼(Drawing on the artist within: a guide to innovation, invention, imagination, and creativity)」というタイトルの通り、彼女が何よりもまず先に解き明かしたかったのは、アーティストが絵を描くときの、「ものの見方」だったのです。

2020年に出版された「13歳からのアート思考」の末永幸歩(彼女も美術教員であり、アーティストでもあります)さんもその著書の中で、

アーティストは目に見える作品を生み出す過程で次の3つのことをしている。

①自分だけのものの見方で世界を見つめ、

②自分なりの答え を生み出し

③それによって新たな問い を生み出す

と書いています。アート思考の最初のステップとして大切なのは、この

①自分だけの“ものの見方”で世界を見つめること

なのかもしれません。

■アーティストはどう「みて」いるか 初デッサンの体験から

少し個人的な話になりますが、私が初めて“アーティストのものの見方”を体験した時のことをお話ししようと思います。それは私の初めてのデッサンの時に起こったことでした。

私が美術大学に行こうと思い立ったのは、高校3年生になる直前の春休みでした。

私はそれまで、デッサンというものを一度もやったことがなく(小学校で静物画を描いたくらいでしょうか?)、特に絵が上手いというわけでもありませんでした。

それでも、その春休みにある出来事があって、「そうだ、自分の大好きな美術を学びに行こう」と決めたのです。(この話はいつか別のnoteでお話したいと思います)

ところが、それまで普通の大学のための受験対策しかしていなかった私は、どうしたら美大に入れるのか全くわかりませんでした。私が通っていたのは地方の大人しい進学校で、東京の美大に行くなどという学生は1人もいませんでした。

私はその春休み、右も左もわからないまま、とにかく街で一番の美術教室・美大対策塾を探し出し、その扉を叩きました。中からタバコを咥えた目つきの悪い女性の先生が出てきて、ドアにもたれたまま対応してくれました。

「私は次の春から高校3年生になるんですが、これから始めて美大受験に間に合いますか?」

私は単刀直入に尋ねました。繰り返しますが、私はそれまで美術教室になんて一度も足を踏み入れたことがありませんでした。その時の私は未知の世界に対する緊張と、馬鹿にされるかもしれないという恥ずかしさと、甘い考えだと叱られる恐怖とを抱えて胸が張り裂けそうでした。

ところが、先生はタバコの煙を吐き出しながら一言、こう言ったのです。

「そんなもん、人による」

それは肯定でもないけれど、否定でもありませんでした。

そんなわけで、私はその日から、美大合格を目指して絵を描き始めることになったのです。

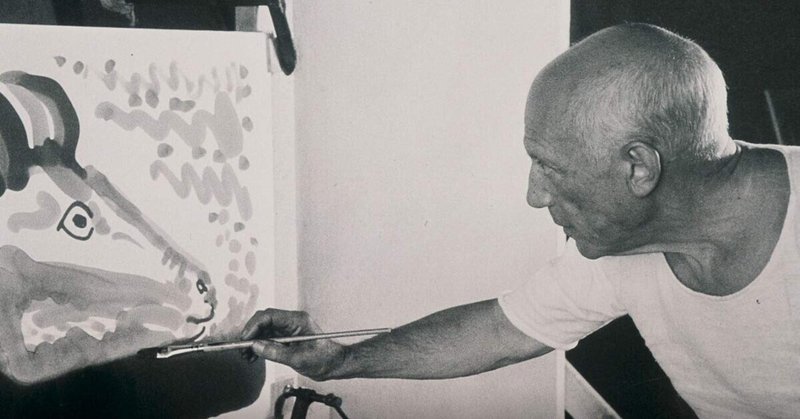

生まれて初めての本気のデッサンを今でも鮮明に覚えています。

それは“自分の左手”のデッサンでした。

私は必死になって自分の左手を描きました。描いたのは掌の側。あれこれと指を動かしてみて、薬指と小指を少し内側に折り曲げて立体感を出したポーズに決めました。

いつも目にしている、自分の一部。生まれてからひとときも離れずずっと一緒にいて、数え切れないほど目にしてきた自分の左手。私は、「手ならなんとか描けるだろう」と楽観的な考えで鉛筆を走らせました。

しばらくして、例の女性の先生(以降、K先生)がやってきて、私の絵を覗き込みました。

「あんた、ちゃんと“見て”描きなさいよ」

先生はきつい口調で言いました。

私は何を怒られているのかわからず、「見て描いてます」と返しました。

「あんたが見てるのは“紙”でしょ。もっとちゃんと”手”を見なさい」

私はそう言われてハッとしました。

確かに、実際の手そのものよりも、紙を見ている時間の方が圧倒的に長かったからです。私は“紙の上の手”の形をなんとかそれっぽく仕上げることに夢中で、実際の自分の左手をほとんど見ていませんでした。

それから30分ほどして、今度は教室のオーナー(N先生)がやってきました。 N先生はその教室のオーナーであり、日本画家としても活動しているアーティストでした。

「わ、何その手、気持ち悪〜、行き詰まってるね〜」

N先生はニヤニヤしながら私の絵を覗き込みました。(今考えると割とひどい言いようです)

「K先生にちゃんと見て描けって言われて、見て描いてるつもりなんですが、全然うまく描けなくて」

私がそう訴えると、彼は頷いて、

「もう一度“見て”ごらん、はい、ポーズとって」

と言いました。

私が絵の通りにポーズを取り直すと、彼は私の隣にしゃがんで私の左手をじっと見つめました。

「このへん見て。じっと見てると手ってものすごい量のシワが刻まれてるでしょ。ほら。シワもあるし、手相もある。指との境目もあるし、指紋もある。ここなんかはすごく深く織り込まれてる。こっちはよく見ないとわからないくらい浅い。シワだけじゃない。肉のついてる部分と、骨張ってる部分がある。割とパーンと張った部分と、たるんでる部分がある。親指の付け根のところはすごく厚い。柔らかく膨らんでる。でもこっちの方はもっと平たい。なだらかな凹凸があるんだよ、カーブしてる。わかる?それからこれ、ここにも線があるよね、これは血管。毛細血管が透けて見えてる。これは色も違うよね。こうやって血が通って、神経が通って、この手は生きているんだよ」

「……」

少し大袈裟かもしれませんが、

それはまるで、オーナーの”眼”を追体験するような感覚でした。

私は慣れ親しんだ自分の手が、得体の知れない異世界のモンスターの触手のように見えてきたことに驚きました。

それはまるでゲシュタルト崩壊のようでした。(※全体性を持ったまとまりのある構造から全体性が失われてしまい、個々の構成部分にバラバラに切り離して認識し直されてしまう現象のこと)

自分の手の平を走る無数の迷路のような線、線、線。それはびっしりと私の手を覆い、重なり、絡まり、深い溝をつくり、血管と交差して三角形や六角形、幾何学的な形を作り出していました。それだけではありません。これまでのっぺりとした平らな物体としてしか認識していなかった手の、ものすごく複雑な凸凹に気づいたのです。

「それから、今度は目を細めてみて。線は見えにくくなるけど、黒いところと白いところが分かりやすくなるでしょ。この白いところには光がいっぱいあたってる。逆に黒いところは影になってる。黒が濃いほど影が濃くて、一番白い部分に一番白い光があたってる。ここを見て、一番手前にあるから一番明るいとは限らない。奥にあるから影になるとも限らない。光は形に沿って反射したり、弱くなったり、遮るものがなければ遠くまで届いたりする。ここを見て。爪に当たる光と、皮膚に当たる光は全然違うよね?」

私が放心したような顔で自分の左手(かつて“見慣れた”左手だと思っていたもの)を眺めていると、オーナーは笑ってその場を離れました。

「“見え”た?じゃ今度はそれを見た通りに書いてみな」

30分後、K先生がやってきて、私の絵の前で足を止めました。

「…あんたこれ、N先生が手入れた?」

「自分で描きました。でも、見方をいろいろ教えてもらいました」

「へえ…」

彼女はしばらくそこに立って、私の絵を眺めていました。

今思えば、それはN先生にとっての最大限の賛辞でした。

私はその日の自分のデッサンを、今も鮮明に思い出すことができます。

それはまだまだ未熟で、形も正しく取れていない、質感も捉えられていない初心者の絵です。でも、私はその日を境に、対象を“みる”ことがどういうことなのか、なんとなくわかったような気がしたのです。そして、デッサンをするときはいつも、意識的にその“見方”をしていました。

■画家の眼で世界を「みる」ことで、創造の幅を広げる

私は、初めてのデッサンで体験したことを、長い間うまく言葉で説明することができませんでした。でも、心のどこかに「あれは一体なんだったのだろう」という朧げな疑問は残っていました。

それから10年以上経って、ベティ・エドワーズの「内なる画家の眼」を読んでいた時、彼女がこの体験を説明しようとしていることに気付いて驚愕しました。

彼女は画家の「ものの見かた」についての研究を進めるなかで、こんな風に書いています。

「画家は、描くことによって意識の変化がもたらされ、“ものを別な見方で見る”と形容される精神状態の転換がもたらされる事を証言しています。『制作している時は、いつもと頭の状態が違いますか』と尋ねると、ほとんどの画家は質問の正確な意味を聞き返したりせずに「そうです」と答えるでしょう。曲がりなりにも美術の制作にはこうした頭の転換が必要とされるので、画家には質問の意味がよくわかるのです。ただし画家は“別な見方で見る”状態になった事を事後にわかるのであり、この異なった精神状態を深く追求する事を好まないことも珍しくありません」

彼女は、美術教師として生徒に絵を教えるなかで、

「どうしたら画家のように“みる”ことができるのか」を試行錯誤していました。

彼女は例えば、模写をするとき、モデルを逆さにして見せると、生徒たちのデッサンが飛躍的に上手くなる事を発見しました。

「ものを逆さに観ることによって、”異なった”見方を強いられ、事物が通常の関係から離れて見える」と彼女は論じています。でも、「逆さに見ていた時は線として見えているものが、普通の位置に戻すと慣れ親しんでいる形の中に消えてしまう」のだと。

それは私たちが、“慣れ親しんだもの”に対する先入観を持っており、

その先入観に従って物を知覚しているからだ、と彼女は結論づけました。

私たちの脳は、入ってくる情報を効率よく処理するために、既存のデータと照合して新規データをカテゴライズしたり、ラベルを付けたりしています。(そうでなかったら毎回、目の前のものが何なのか認識するまでにいちいちものすごい時間がかかってしまいます。非効率極まりないですよね?)そういう高度な“認知プロセス”を持っているのです。

例えば先ほどの手のデッサンの場合、私は目の前にある“自分の手”をありのままに見ているつもりで、実は脳の中にある“手とはこういうものである”という(ある意味)効率的な認知に沿って手を見ていたのです。

私は「手を描こう」として白い画用紙と向かい合った瞬間、脳内に自分の知っている「手」をイメージしていました。↓簡単にいうとこんな風です。

でも実際は、先生に尋ねられるまで、自分の手の薬指と人差し指のどちらが長いか、どんな線がどんな深さで、どれだけ複雑に絡み合って走っているのかさえ、私は知らなかったのです。「よく知っている」つもりになっていただけで。

ベティは、

「このように事物が日常の慣れ親しんでいるコンテクスト(関係)の中に沈み込む現象は創造性の真の障害の一つである、逆さにした時はもの(各部分も全体も)がそれぞれ鮮明に見えているのに、通常の位置に戻すと見えなくなってしまう。創造的思考と同様に、描く場合にも、見ているもの、あるいは求めているものが何か知らないことがとても大切な場合がある。知覚は視覚によるものであろうと言葉によるものであろうと、全く新たなものは見ないようにすることがありうる」

と述べています。

私たちは、見ているようで、見ていない。

「すでに知っている」と思い込むことで、効率的な認知プロセスが自動的に働くことで、ありのままに対象を“みる”ことができないことがあるのです。

彼女は著作の中で、2人の画家の言葉を紹介しています。

「では、どうやって描き始めたらいいのだろうか。対象をこれまで一度も見たことがないつもりで、見つめることだ」 ガーハード・ゴルウィツアー

「ここにこれから描くものがある。あるがままに描くには、これまで私が見てきたものの全てを、他人の描いたものも含めて、一切忘れなくてはならない」 ジャン・シメオン・シャルダン

彼女はこの画家の「ものの見方」を、右脳モード、と名付けました。(ノーベル賞受賞したスペリー博士の「右脳・左脳理論が当時は全盛期だったのですね。現在はいろんな説がありますが)

そして、画家たちの多くは、この右脳モードでのものの見方を身につけており、

絵を描くときにはそのモードに切り替えている、と仮説を立てたのです。逆に、先ほどの“効率的な認知プロセス”を使って見るのが左脳モードというわけです。

当然ですが、私たちは、見えていないものを描くことはできません。

逆を言えば、見えている(と思っている)ものしか描けないわけです。限られた範囲でしかものを“みる”ことができなければ、それは創造や表現のための素材・材料も限られてしまうということ。見えないことで創造の幅は極端に乏しくなってしまうでしょう。

「創造力とは主として、これまで述べてきたように、未知のものを見出すために既知のものを再編成することに存する…従って、創造的に考えるためには、我々が通常当然のこととして受け入れているものを新たに見直すことができなくてはならない」ジョージ・ネラー 創造性の技術と科学 1965

対象を先入観やバイアスなしに、ありのままに“みる”ことで、これまでになかった気づきを得たり、特徴に気付いたり、その構造が推測できたりする。解像度がグンと上がり、対象についての理解が深まるわけです。

そこから得た豊かなデータが、表現や創造の素材となるのなら、

創造性を高めるために、まずこの右脳モードの「ものの見方」を手に入れることは非常に有用であると言えそうです。

ところで、この「ものの見方」、なんだかシャーロック・ホームズの名言を思い出させます。

「君はただ“見る”だけで、観察ということをしない。見るのと観察するのでは大違いなんだ。(You see, but you do not observe. The distinction is clear.)」

ベティの言うところの「右脳モード」、「画家の眼」は、もしかしたらシャーロック・ホームズの言う「観察」に近いものなのかもしれません。

(以下、「ボヘミアの醜聞」の中の、ホームズとワトソンのやりとり)

「君はただ“見る”だけで、観察ということをしない。見るのと観察するのでは大違いなんだ。例えば、君は玄関からこの部屋に続く階段を頻繁に見ているはずだな?」

「頻繁に見ているな」

「どれくらい」

「そうだな、何百回となく」

「では何段ある?」

「何段あるかだって?そんなこと分からない」

「そういう事だ!君は観察していない。見てはいるけどね。僕が言ったのはそう言うことだよ。いいか、僕は階段が17段あることを知っている。なぜなら僕は見るだけでなく、“観察”しているからだ」

きっとホームズは階段の段数だけでなく、素材や劣化具合、軋み具合や色の変化、匂いや経過年数も“みて”いたことでしょう。それらを“みて”いたからこそ、他の人にはわからないような情報を組み合わせて、創造的な推理ができたわけですよね。

先入観や、慣れ親しんだ認知の枠組みから意識的に抜け出して、

初めて出会うような新鮮な気持ちで、対象を“みる”こと。

それは、アーティストの「ものの見方」の基本であり、彼らの創作プロセスの始点であり、【アート思考】のはじまりであると言えるかもしれません。

(ホームズの言い分を見ると、日常生活の問題解決や推理にも役立ちそうです)

今回は、【アート思考】の核、“アーティストの思考・創作のプロセス”、そのいちばん最初にある、アーティストの「ものの見方」についてのお話でした。

長くなりましたが、最後まで読んでくださって、ありがとうございます。

また次のnoteでお会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?