積読月報 (2024年1月)

今月から毎月、前の月に読んだ本をまとめて投稿しようと思います。

読書記録自体は読書メーターでつけており、そのまとめ機能を利用しております。

この記事では、そこに補足や後から思ったことなどを付け足して投稿したいと思います。(一部省略しています。)

先月は結構な量を読んでいますし、なんかズッシリと重めの本が多かったような気がします。あと、翻訳本が多かったです。そしていずれもとてもよかった。

今年は翻訳本に多く挑戦したいですね。

「心的外傷と回復」と「ザリガニの鳴くところ」が特によかった。

川上未映子作品に出会えたことも良かった。読書範囲がぐっと広がった1ヶ月だった。

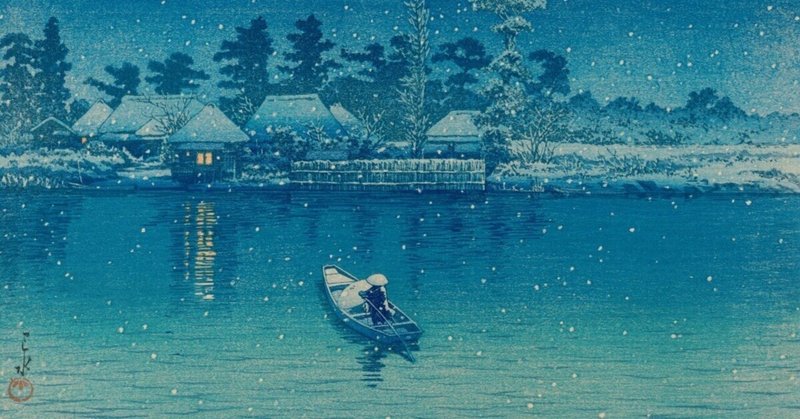

※ヘッダー画像 : 「川瀬巴水版画集 2 牛堀」NDL イメージバンクより

2024年1月読書記録

読んだ本の数:12冊(ここでは11冊紹介します。)

読んだページ数:3911ページ

ジュディス・L・ハーマン 著. 中井久夫, 阿部大樹 訳 「心的外傷と回復 増補新版」 みすず書房

年末年始を使って読み終えました。詳しい感想などぜひどこかでまとめたいと思いますが、ひとまず。

おそらく今まで読んできた専門分野以外の本の中で最も骨太でいろんな意味で重い一冊でした。正直難しかったです。しかし、難しいけれど読みやすかったです。あとがきなどにも書かれていますが、米国で専門家以外の人たちにも読まれているのも納得です。内容自体は難しかったのですが時折心の琴線に触れる言葉があったり、具体的なエピソードによって頭というより共感しながら読み進めたような気がします。また読み返したいです。

一見、手を出しにくい一冊に見えますがぜひ精神医学や心理学に興味のある人、心に傷を抱えている人にはお勧めしたいです。全て読まなくても一章とご自身の興味ある部分だけ拾って読んでもいいと思います。正直読んでいて辛くなる部分もありましたが、無理せずゆっくり読み進めればいいような気がします

多分半年後くらいにもう一回読み返す気がします。読み返したいです。

精神医学の本って論理的な裏付けがありながら、そっと背中を押してくれる、温めてくれる、そんなところが好きなんですよね。

凪良 ゆう「汝、星のごとく」講談社

年末年始に読んだ本が骨太だったので対照的にポピュラーな小説を読みたくなって手に取りました。手に取った時にまず装丁が本当に素敵で、タイトルの印字やカバーの裏側の手触りや静かなデザイン、表紙をめくった見返しや本扉など物としての良さがあります。

内容に関してはなかなか言葉にしずらいですが読んで良かったと思います。静かな雰囲気の中で「どうしようもない」人たちの物語だなと思いました。どうしようもないのに、少し羨ましいと思ったりもしました。なかなか上手く書けないですね

久しぶりに大衆小説を読みたくなって購入しました。そういえば恋愛小説を読んだの久しぶりだったかもしれません。(月末にもう一冊読みましたが。)

小川洋子「寡黙な死骸 みだらな弔い (中公文庫)」 中央公論新社

ほぼほぼ一気に読み終えてしまったが、もっと落ち着いてゆっくり読めば良かったと後悔もしている。

端的に言って怖かった。大変怖かった。小川洋子さんの怖さを舐めてた。すみませんでした。

短編小説集だと思ったらそんなことなかった。全部の話が絡み合っていた。それも何か濡れた手足を絡ませ合うようなじっとりとした絡み合い方をしていた。

心臓が飛び出している人と鞄職人の話とかめっちゃグロテスクな気もするが、やっぱり美しくもある。

気持ち悪さと恐ろしさと美しさが詰まっている小川洋子を堪能できる一冊でした。

ネットなどで評判を見ていいたため期待して読みましたが、それを裏切らない怖い一冊でした。ホラー好きになりそう(この本ホラーとは言わない気もするけど)

相変わらず小川洋子はグロテスクで美しいものを書くなぁって思った。

凪良 ゆう「星を編む」講談社

「汝、星のごとく」を読んだのでこちらも読まないと気持ち悪いと思い読み切った。3つの短編小説が収められていたが、北原先生の過去を描いた「春に翔ぶ」が第1作含めて最も読み応えがあった。家族、大学院、生徒に翻弄されながら、一線を越える(父親になるということ)も葛藤する北原先生の姿が最も印象的だった。

安東量子「海を撃つ――福島・広島・ベラルーシにて」みすず書房

本屋で偶然手に取った一冊。今まで読んだことがないタイプのエッセイだった。放射能汚染を軸として語られる主に福島第一原発事故に関するエッセイ。公的機関が発行している報告書等を引用しながらもそれを自然科学的に解説するのではなく、現地住民の視点・願いの点から紐解いており深く感心した。専門家と被災地域の市民との乖離など科学コミュニケーションについて学ぶことも多かった。また読み返して書きたい。

ずっと東日本大震災関係の本を読みたいと思っていたものの読めていなかったが、思い出深い一冊になったと思う。おそらく他の震災関連本にはない視点。

アガサ・クリスティー 著, 青木久恵 訳「そして誰もいなくなった (ハヤカワ文庫―クリスティー文庫)」早川書房

ミステリー好きになろうと思って手を出したけど読んでよかった。

個人的にはトリックとかよりも犯人その他の猟奇性とか人間が狂ってく感じが良かった。ミステリーってそこが魅力なのね。

他の作品もぜひ読んでみたい。

ただ、外国人の登場人物たくさん覚えるの慣れるのには時間かかりそう。

初アガサ・クリスティー、久々の海外文学、そしてミステリー。今年はクリスティーたくさん読みそう。

菅谷明子「未来をつくる図書館―ニューヨークからの報告― (岩波新書)」岩波書店

ニューヨーク公共図書館に関する一冊。ニューヨーク公共図書館のサービスが素晴らしいのはもちろんであるが、日本とアメリカにおける図書館に対する認識の違いが最も印象的である。また、ニューヨーク公共図書館の大きな資金源が寄付金という点からも企業や富裕層の社会奉仕に対する認識の違いを感じた。日本でできることできないことあると思うが、2003年時点でのアメリカの図書館サービスに、20年以上経った現在の日本がまだまだ追いついていないというのは、考え物だなと思う。

世界基準の図書館像について学びたい人はぜひ。

図書館員のバイブルと言われているらしい。義務感で読んだ。でも面白かった。

ディーリア・オーエンズ 著, 友廣純 訳「ザリガニの鳴くところ (ハヤカワ文庫NV)」早川書房

重厚感のある素晴らしい一冊だった。美しい自然描写と共に湿地に生きる主人公カイアの孤独な物語を1つ目の時間軸に沿って進み、もう一つの時間軸で湿地で起きたミステリーが進む。二つの時間軸が交わるときに物語が大きく動く。ミステリーというよりも孤独な少女の内面の物語であるが最後ちゃんとミステリーだと自覚させられた。海外文学もミステリーも馴染みなかったが、著者の次作も楽しみになった。

こちらも海外文学。1月に読んだ本の中で「心的外傷と回復」と並んで重厚な一冊だった。自然描写と心情描写の美しさで私はもう大満足。あとミステリーの楽しみを知った気がする。てか翻訳の方もすごい。。。

村上靖彦「客観性の落とし穴 (ちくまプリマー新書 427)」筑摩書房

自分自身が元々自然科学を専攻し何事も定量化するように考えてきた一方で、最近臨床心理などに関する本を読んだり、自身が精神不安定になることも多く、経済優先の社会の言説に触れる中で一人一人の人間の人間性がないものとして扱われることに疑問を抱いていたため興味を持って読み進めた。おそらく大切なことは、定量化されたデータと個別の事象の正しい使い分けであり、自然科学でもそうであるが、両者は見ているスケールが違うのだと思う。それを混ぜて論じることは危険だと再確認した。個別の事象から普遍性にせまる話、現象学に興味を持った。

話題の一冊。開いてみたら、ケアについてということで自分の興味ある分野の本でもあった。

小林昌樹「調べる技術: 国会図書館秘伝のレファレンス・チップス」皓星社

読んで良かった。索引の話とか読み物としても普通に面白かった。今度から手元に置いて仕事したい

川上未映子「すべて真夜中の恋人たち (講談社文庫)」講談社

凄く良かった。

ものすごい感動したというよりも、自分の心にとても馴染む一冊だった。そういえば純文学で恋愛小説って初めてでしたが、静かに、でも時折り強く迫ってくるものがあり、またふと読み返したくなると思う。自分にとってリアリティがあり、もしかしてこれは著者自身の話をしているのではないかと錯覚してしまうほどだった。最後の冬子と聖が少し言い合いになるシーン、冬子の気持ちに同情しつつも聖の主張が身につまされるような気もした。

川上未映子さんは初めて読んだけど他の作品もぜひ読みたい。

「汝、星のごとく」などで新鮮な読書体験をした一方で、やっぱり自分は純文学が好きと再認識した一冊。1ヶ月の終わりに素晴らしい本と出会えた。

川上未映子作品をまとめ買いしてしまった。

▼読書メーター

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?