地に墜ちた衛星 #16 劉子超(ノンフィクション作家)

壮麗な天山山脈、バザールに立ち上る香辛料の匂い、ソ連崩壊後の混乱を生き抜く人々――。中国・北京出身のノンフィクション作家・劉子超が、二〇一〇年代の中央アジア五ヵ国の様子を、旅のエピソードとともに綴る。今だからこそ知っておきたい、旧ソ連圏の中央アジアとは。

草原の核爆発

1

朝、バーブルは僕をテュルキスタン駅まで送った。昨晩、彼は酒をかなり飲んでいたが、今はもうすっきりとした様子だった。僕はというと、なかなか寝付けず、空が白み始めた頃に何とかして眠ることができた。ところが、すぐに朝の冷たい空気に起こされた。

部屋は氷室のように寒かった。僕は服を重ね着して、ソファベッドに横たわったままじっと時間が過ぎるのを待った。そして、イヤホンで耳をふさいで、ボロディンの「中央アジアの草原にて」――エフゲニー・スヴェトラーノフがソビエト国立交響楽団を指揮したものだ――を聞いた。僕は目を閉じてクラリネットとホルンが奏でるロシアの旋律に耳を傾け、イングリッシュホルンによって奏でられる哀愁漂う東洋の調べを待った。二つの旋律は、隣の部屋から起床したバーブルが咳払いする声が聞こえてくるまで、互いに交わり合っていた。

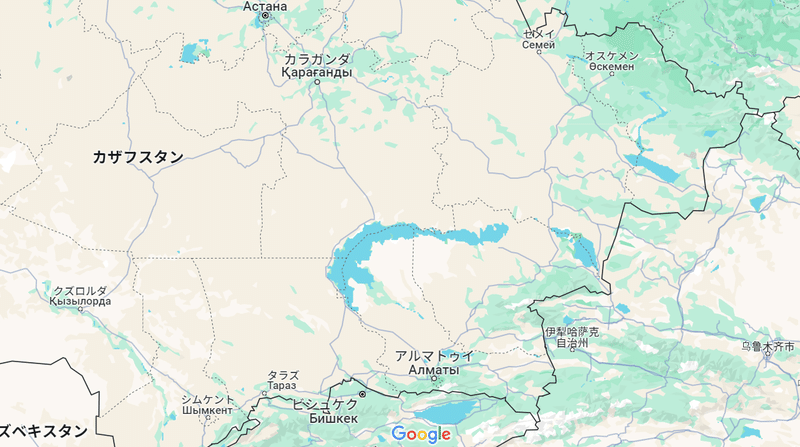

アルマトゥイに戻ると、僕は次の旅のスケジュールを練った。そして、カザフステップの奥まで足を踏み入れることに決めた。僕は北部にある小都市のセメイを目指した。セメイはドストエフスキーの流刑地であり、またソ連時代の秘密の核実験場を有している。一九四九年、ソ連の最初の原子爆弾は草原の奥地で爆発に成功した。それからの四十一年間、そこではさらに四百五十五回の核実験が行われ、カザフスタンは核爆発に最も多く見舞われた国家となった。

そこで何を見ることができるのか僕は知らない。核実験場へ行くには特別通行証を申請する必要があったが、その手続きは煩雑だった。僕はセメイにある旅行会社に代理で手続きをお願いするしかなかった。中央アジアを旅するなかで、金は実に多くの問題を解決してくれたが、時には運頼みにならざるを得ないこともあった。すでに北へ向かう列車に乗っていた僕のもとに、旅行会社の女性スタッフからようやくメールが届いた。通行証の件はまだ片付いていておらず、「明日には手に入れられたらと願っています」と彼女は僕に告げた。

そのため、セメイに向かう間、僕は非常に心もとなかった。

僕の心もとなさにはもちろん理由がある。カザフスタンの領土は広大で、世界で九番目に面積の大きい国だ。アルマトゥイからセメイまでは南北を通り抜ける、長さ一千キロ以上にも及ぶ列車の旅になる。僕は意を決してここまでやってきたのだ。ありったけの持ち金はこの旅に注ぎ込んだ。もし旅がうまくいかなければ、事態は極めて悲惨なものとなる。

僕は二等車のチケットを購入した。コンパートメントで僕と一夜を過ごすことになるのは、未就学の女の子を連れたシングルマザーだった。二人はカザフ人で、ロシアにほど近いパブロダルという小都市に住んでいた。アルマトゥイには旅行に来ていたのだった。そのため、セメイに何をしにいくのかと彼女が僕に尋ねた時、僕は正直に「旅行」と答えた。

「あなたひとりで?」

「そうだ」

「セメイには何があるっていうの?」

「ドストエフスキーの旧居とソ連の秘密の核実験場」

彼女は何か思うところがあるといったふうにうなずいた。僕の話に納得したどころか、むしろより疑惑を強めたようだった。後になって気づいたのだが、もしカザフ人にカザフスタンに何をしに来たのかと訊かれたら、「一人で旅行に来た」とは絶対に言わないほう良い。その瞬間、あなたはあまり信用できない人として映ってしまう。

コンパートメント内にあまり信用できない男がいると気づいてからは、シングルマザーの態度は少し注意深くなったが、礼儀から彼女はそれをうまく隠した。まだ幼い女の子は、警戒の眼差しで僕をじっと見ていた。彼女たちの下段ベッドに少し座ろうと考えていた僕の計画は、実行に移すのがどんどん難しくなってきた。そこで僕はそそくさと食堂車に移動した。意外なことに、食堂車の窓は明るく机は清潔で、視界は極めて良好だった。あの恐ろしいロシアの食堂車とは異なる様相を呈していた――ここには酒飲みがいないのだ。

この時、僕はすでにカザフステップの中にいた。〝草原〟という言葉は、水草が美しく豊かに広がる大地を人々に連想させる。ところが、実際には、カザフステップは乾いた草原だった。もっと正確には、そこは荒原だった。大地はやせ細っているだけでなく、ひどく傷んですらいた。窓の外には時おり、亀裂の入った丘陵や、起伏のある岩山が現れた。いくつかの場所には小川が流れていて、それは鱗のように金色に輝いていた。この広大な草原において、列車は侵入者なのだった。人間には手なづけることのできない風景に侵入しているのだ。

黄昏の時分に、列車は小さい駅に停車した。駅の看板には「ウシュトベ」と書かれていた。

突然、僕は以前に見たことのある『中央アジアの高麗人:信頼できない人々』というドキュメンタリー映画を思い出した。一九三七年、スターリンは極東のロシアと朝鮮の国境沿いにいる二十万人もの朝鮮人をウシュトベに強制移住させた。その内、三、四千人がウシュトベに残った。ここは小さな朝鮮人村となったのだ。

列車が二十分間停車するということで、僕はすぐに外に出た。駅のプラットフォームには台車を押しながらビールやいぶした魚を販売する売り子たちがいた。彼女らの顔つきは朝鮮人のそれだった。カザフ人とは違って、売り子の女性たちはみんな化粧をしていて、身に着けているものもより洗練されていた。たとえ韓国の田舎に連れていったとしても、きっと何の違和感もないだろう。

タンクトップを着て短パンを穿いたまばらな乗客たちが、列車から降りて煙草を吸っている。朝鮮人の女性たちに話しかけて、酒やつまみを買っている人もいた。彼らはロシア語を話していた。この地に追いやられた朝鮮人たちの末裔はとっくに朝鮮語を話せなくなっていた。

後になってのことだが、北京に戻ってから、僕はもう一度あのドキュメンタリーを見返した。その中にある次の対話が僕の印象に残った。

「あなたたちの祖国はどこですか?」

「あなたの話す言語が、あなたの祖国となります」

「私たちはロシア語を話します。けれども私たちはカザフスタンで暮らしている」

「私たちはロシアには属さないし、カザフスタンにも属さないし、ましてや朝鮮や韓国に属してもいません」

「私たちはいったい誰なのでしょうか?」

……

乗客たちに列車に戻るように乗務員が叫んだ。列車は徐々に加速し、プラットフォームを抜け、平屋とトタン屋根を横切り、あちこちに伸びているアンテナを横目に進み、あっという間にウシュトベを置き去りにした。暮色が漂う中、草原はますます荒涼としていった。僕はボルシチと籠いっぱいのパンを食べ、ビールを一杯飲み、それからウォッカを一杯飲んだ。僕はゆっくり飲み食いしながら、食堂車の人たちを観察した。

ウシュトベで垢ぬけた朝鮮人の男性が乗車してきた。おしゃれなニット帽を被った彼はケーキを食べていた。タンクトップ姿のその男性は英語を話すことができた。彼は鉱山労働者で、アルマトゥイまで彼女に会いに行っていたのだと教えてくれた。その後、酒を飲みすぎた彼は、ひっきしりなしに自分のことを話し続け、最後には机に突っ伏して眠ってしまった。もしここがロシアの列車だったら、鉄道警察官が彼を連れだして、酔いを醒まさせたことだろう。たとえ彼がただの失恋した害のない男性だったとしても。

コンパートメントに戻ると、母娘はすでに眠りについていた。列車は深夜も草原を駆け抜けている。朝、僕が目覚めた時、窓の外には依然として草原が広がっていた。どこまでも終わりがないみたいだった。乗客たちは持参したティーカップを手に次々と車両の連結部へ向かい、そこにあるロシア式のティーポットの湯で茶を沸かしていた。僕は乗務員にティーカップは提供していないのか尋ねた。最初、彼はないと答えていたのだが、僕が外国人であることを知ってから一つ探し出してくれた。ところが、そのティーカップは誰かが使ったあとのようで、中には飲み残したコーラが入っていた。

列車はエルティシ川に架かる橋を渡った。垂直に交わる街道上には古い木の小屋がまばらに立ち並び、所々にラーダが止まっている。野良犬が列車に向かって吠えている。まさにシベリアにある小さい村の風景だった。続いて、窓の外には工場と灰黄色の団地が現れた。通りには歩行者と車が行きかっていて、道端から土埃が立っていた。ここがまさにセメイ市の郊外一帯の様子だった。ドストエフスキーの時代、ロシア人はここを〝悪魔の便所〟と呼んだ。

コンパートメントの母娘はさようならと僕に言った。僕は列車から降りて、セメイ駅のプラットフォームに立った。彼女たちも続いて下車して、プラットフォームで新鮮な空気を吸った。そこで僕は初めて女の子が障害を抱えていることに気付いた。どうやら小児麻痺を患っているようだった。白いバレエスカートを穿いた女の子は、よろめきながらプラットフォームの上を片足を引きずって歩いていた。

まだ駅から出ない内に、僕は二人の警察官に引き留められ、ここに何をしにきたのかと尋ねられた。僕は警戒しつつ商売のために来たと言った。こう言っても間違ってはいないのだ。もしも彼らが僕のパスポートを調べたら、僕が手続きしたのが商用ビザであることに気が付くだろう。

「ロシア語は話せるか?」

「少しだけ」

「キャリーケースには何が入っている?」

「服」

「中を開けて見せろ」

僕はキャリーケースを横に寝かせ、ダイヤルを回してパスワードを合わせ、ロックを解除した。そして、ケースを開いた。

「これは何だ?」

「雨傘だ」

彼らは軽くうなずき、もう行っても良いと示した。

「ありがとう。あなたたちが素晴らしい一日を過ごせますように!」

僕は駅を出て、タクシードライバーに告げた。

「ノマドホテルまで」

2

ノマドホテルは古風なホテルだった。接客面では十分にその腕前を発揮した。カウンターのスタッフが英語を少し話せるだけでなく、スーツに革靴を履いたドアボーイは荷物を部屋まで運んでくれるのだった。ここはネットでの予約を受け付けておらず、メールか電話でしか予約できない。宿泊客は数人しかいなかったが、二時間早いチェックインをするのに半日分の宿泊費がかかった。

唯一惜しかったのが、ホテルの設備がどこも古びていたことだ。エレベーターの中はどんよりとしていて、長く暗い廊下には絨毯が歪んだまま敷き詰められていた。部屋はまるで牢屋のようだった。小さい窓が一つだけ開けられた。電源コンセントはどこを探しても見つからなかった。もし充電しながら携帯をいじりたいのなら、浴室のドライヤーのコードを抜いて、便器に座るしかなかった。しかし、浴室の設計も実に巧妙に練られていて、そこではうまい具合に携帯の電波が遮られた。そういうわけで、僕はビロードの生地の張られた椅子(表面にはいくつか何かの汚れがついていた)に座って、ぼうっと窓の外に広がるソ連の団地を眺めながら、レールの上から聞こえてくる列車の音に耳を澄ませた。

二階のレストランでは朝食が提供されていたが、おかずの種類には遊牧生活の単調さが漂っていた。フルーツは虫に食われたりんごしかなかった。野菜はトマトときゅうりだけだ。僕はここで三日間、朝食をとった。トマトときゅうりは日に日に萎れていった。まるで何の努力もしようとしない淑女が日ごとに落ちぶれていくかのようだった。唯一の慰めはあのロシア式の大きなティーポットだった。煮だされた紅茶は濃く苦く、ほんのりとナツメの味がした。

旅行会社の女性はアナスタシアといった。彼女が僕をノマドホテルまで迎えに来ると約束した。そんな彼女から僕に良い知らせと悪い知らせがそれぞれ届いた。良いニュースとはようやく通行証が手に入ったこと。悪いニュースが何なのか、僕はすぐに分かった。僕たちは〝コミュニケーションを取ることができない〟のだ。彼女は英語を話せなかった。

とはいえ、僕たちはさっきまでずっと円滑に意思疎通ができていた。メールでもショートメッセージでも、彼女の返信は素早く、見たところ英文には何の問題もなさそうだった。

彼女は翻訳ソフトを使っていたのだった。彼女によると、旅行会社のマネージャーのラマザノフさんなら英語も話せるし、中国語も話せるから、心配いらないとのことだった。「彼は何度も中国に行ったことがありますから」

アナスタシアは栗色のロングヘアをしたふくよかな体つきの若い女性だった。僕を見ると、彼女は微笑を浮かべたが、決して口は開かなかった。僕たちがさっきまで勢いよくショートメッセージのやりとりをしていただなんて全く想像できなかった。僕たちが勝利公園に沿って旅行会社まで歩く道のりで、彼女は一言も発さなかった。じっと前を見つめて、私たちは決して通じ合うことはないと固く信じた表情を浮かべていた。けれども、彼女の人柄はとても善良だった。彼女は常に僕の外側を歩いて、近くを走る車や立ち上る土埃から僕を守ってくれた。まるでライチョウが、ひな鳥を連れて流れの早い渓流を注意深く渡るかのようだった。

旅行会社に到着するやいなや、僕はラマザノフさんのオフィスに連れられる。ラマザノフさんはノートパソコンの向こう側に座って仕事をしている振りをしていた。オフィスの壁には彼が海南島の三亜で研修を受けた際に撮影した写真が一枚と、ウルムチで〝一帯一路〟に関するプログラムを修了した時の写真が二枚、掛かっていた。ところが、ラマザノフさんは英語が話せず、しかも中国語も話せなかった。彼に天賦の言語の才能があるというのは、オフィス内の美しい伝説にすぎなかった。彼はノートパソコンの翻訳ソフトを使って僕とコミュニケーションをとった。

「ドライバーと通訳はどちらもすでに手配した。明朝八時にホテルを時間通りに出発する」と彼は打ち込んだ。

洒落た柄のコートを着たラマザノフさんは、眉が濃くて目が大きく、端正な顔立ちをしていた。彼は続けて、「私たちはあなたがここに一人で来たことをとても心配している。もし何かトラブルに遭遇したらいつでも私に連絡をしてください」と書いた。

彼は僕に名刺を渡し、僕はそれをスボンのポケットに押し込んだ。そして、彼が受話器を手に取って一言何かを指示すると、僕はすぐに連れていかれ、そこで料金を支払った。

※

<次回は12月4日(月)公開予定>

劉子超(作家・翻訳家)

1984 年、北京市生まれ。北京大学中文系卒業後、雑誌編集者・記者を経て、2016 年から作家・翻訳家として活動を始める。最新作の中央アジア旅行記『失落的卫星(地に墜ちた衛星)』(2020 年/未邦訳)は、豆瓣 2020 年ノンフィクション部門第 1 位・第 6 回単向街書店文学賞(年間青年作家部門)を受賞。その他の単著にインド・東南アジア旅行記『沿着季风的方向(モンスーンの吹く方へ』(2018 年/未邦訳)、東欧旅行記『午夜降临前抵达(真夜中が訪れる前にたどり着く)』(2015 年/未邦訳)。

写真:本人提供

翻訳:河内滴

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?