死んでいくボラは美しいのか?

セネカの全集の中にこういう一文をみつけた。

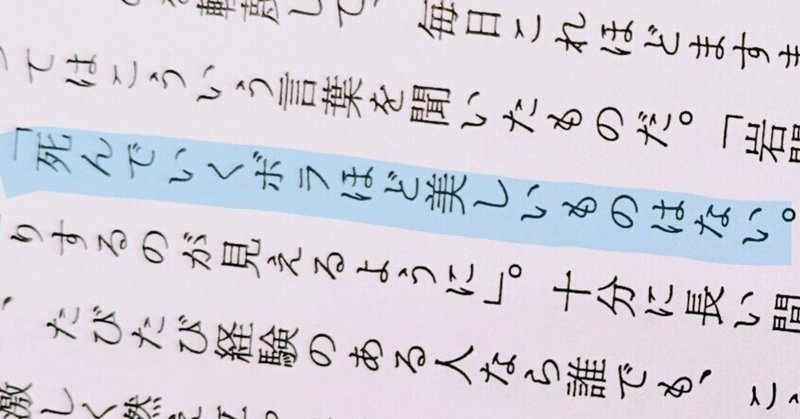

「死んでいくボラほど美しいものはない。私の手にガラス器をくれ。その中でボラが飛び跳ねたりびくびくしたりするのが見えるように」。

ボラの泳ぐ姿は間違いなく美しいとおもうし、ファッションとしてのボラ好きではないから、スーパーで売られている切り身や丸ごと一本を偶然みつけても神々しく感じる。

死にゆくボラについては、以前、自宅の水槽でボラの稚魚を飼っていたことがあって、何かに驚いて水槽の外に飛び出してしまったり、水に慣れさせるのがうまくいかず死なせてしまったから目にしていないわけではない。

ボラについては直前にやや詳細な別の記述がある。

死につつあるボラのあの姿ほど美しいものはない。命が絶えんとするボラは、まさにのたうちまわることで、まず赤く、次には青白く染まり、鱗がさまざまな色に変わる。定まらぬ外観を呈しながら、生と死の間を色がさまよう。

自分が目にした死にかけのボラは、いずれの場合もきらきらとした銀色の体はそのままで鱗の色が変化していったような覚えはなかったから、最初は違う種類のボラにそういった体質を持つものがいるのかもしれないと考えた。それにわざわざボラについて書くぐらいだから、セネカも自分と同じようにボラ好きなのかとおもい、調べていくとすぐに、古代ローマ人の特殊な食生活がわかってきた。

生簀で泳いでいる魚を目の前で掬いそのままさばいて刺身にして食べたり、函館朝市の活きイカ踊り丼などを喜ぶ現代の日本人としてはそれほど突拍子のない事とは言えないかもしれないけれど、栄華を極めた紀元前ローマ人の贅の尽くし方は2000年以上前の基準からすれば狂気を帯びたもので、当日水揚げされた魚だと言われて死んだ魚を出されても信用せず、食卓の上に用意した水を張ったガラス鉢に生きた魚を入れて泳がせて、弱って死んでしまうまで十分に鑑賞した後そのまま調理されなければ真の魚を味わうことができないと考えたらしい。

そういった趣向の中で、死にゆく際にさまざまに体色を変えるボラは味が良いだけでなく鑑賞しても楽しめるため特に重宝され、異常な高値で取引されていたという。価格については『博物誌』に、ボラ1匹に馬9頭分の値がついたこともあると書かれている。

総督の一人であったアシニウス・ケレルは一匹のボラに対して八、〇〇〇セステルティウスを支払うことによってすべての浪費者たちに挑戦した(中略)ところが現在では馬三頭の値段が料理人一人に対して与えられる。そして三人の料理人の値段が魚一匹の値である。

前述のセネカに関しては、このプリニウス『博物誌』をほぼ引用したものとなっている。

料理法の指導者たちの言によると、死にかかっている赤ボラは実にさまざまな色に変わってゆく。とにかくガラス鉢に入れて鑑賞していると、赤みがかったのが複雑な変化を経て、青ざめた色に変わってゆくという。

こちらの訳ではボラではなく、赤ボラとなっていた。赤ボラの大きさや姿についても『博物誌』に書かれている。

もっともその大きさは普通の大きさで、重さが二ポンドを超えることは稀であるし、(中略)赤ボラは海藻、二枚貝、泥、他の魚の肉などを食べるからだ。(中略)下唇にある二重の髭によって見分けられる。

重さが2ポンド=約1キロだからやや小型なサイズだし、雑食とはいえ少しボラの食性とも異なっている。それになにより、ボラに髭はない。

いったんセネカの英語の原著の一つを当たってみる。

'There is nothing,' you say, 'more beautiful than a dying surmullet [mullo]. In the very struggle of its failing breath of life, first a red, then a pale tint suffuses it, and its scales change hue, and between life and death there is a gradation of colour into subtle shades....

translated by Thomas H. Corcoran, Loeb Classical Library, 1971

英訳の段階でこの魚の名前の部分に差異があるような気がしていて、セネカの原著がどうなっているのかはわからないけれど、surmullet か red mullet のいずれかで訳されているような気がする。この学名はMullus surmuletusとのことで、学名が Mugil ではないのでもうここでボラとは異なる種だということがわかる。訳者が red mullet の mullet だけ拾ってただの「ボラ」と訳したりしたのだろう。

赤ボラなどと訳される surmullet、red mullet について調べてみると、現在の和名にはヒメジもしくはウミヒゴイが該当しているらしいことがわかった。大きさ的にはヒメジの方が特に近い。

当時のモザイクに、この赤ボラの姿の描かれたものがいくつか存在していて、見た目はたしかにこれらの魚に似ていて、海域が違うから日本のヒメジなどと同一の種類ではないにしろ、近しい魚なことには間違いがないようにおもえる。

水面近くに赤ボラの姿がある

ヒメジは水底を泳ぐ魚で、元々は淡赤色の体に横ジマや斑が出たりする他に、行動時と休息時、夜と昼間でも色彩が変化するらしい。しかし、死に際のヒメジの体色が変化するかどうかについては調べてもわからなかった。ただ、地中海でとれるチチュウカイヒメジ(mullus barbatus)の死んだ状態の画像には火傷をしたように赤い斑点が出ていたりするものがみつかった。赤ボラもこんなふうに死にながら色を変えたのかもしれない。

テーブル上で赤ボラが死にゆく様を眺めるローマ人の趣向については、アイザック・ウォルトン『釣魚大全』第一部三章の最後でも紹介されている。

and he says, they took great pleasure to see their Mullets change to several colours when they were dying.

原著では Mullets としてあるおかげで、翻訳者によってかなり魚の名前が異なっている。

してまた、ひめじがその上がる前に、いろいろな色に變わるのを見るのが、大變な座興であつたとも申してをりまする。

又ひめぢ魚などが、死ぬ時、その色が種々に變化するのを見るのを大層面白がつたとも、セネカが書いて居ります。

セネカは、また、彼等はひめじが死ぬときさまざまに色を變へるのを見ることを非常なよろこびとしたとも言つてゐる。

鯔が料理されるについていろいろな色に変化していくさまを見るのはおもしろい余興であったということです。

完訳釣魚大全, 森秀人訳, 角川選書, 1974

マレットが死に際にその色をさまざまに変えるのを見て大いに楽しんだとも書いてあります。

ボラ(mullet スズキ目ボラ科)の体の色が、息絶えるにつれてさまざまに変化するようすを見て大いに楽しんたりしたようです。

戦後まもなくあたりまではヒメジと訳してあって、その後はボラだとか、マレットなどと曖昧にしてあることがわかる。戦前の訳者の人は、mullets がボラを指しているのではないことが知識は別として、体験から理解できたのではないかという気がする。かつては大衆魚だったボラが食卓に上がらなくなり一般的ではなくなったことによって、テーブル上のガラス瓶に入れて鑑賞できるようなサイズではないことに気づけなくなる可能性はないとは言えない。

結論として、セネカが言及しているボラは鯔ではなくヒメジだということ、セネカは特にボラ好きというわけではないことがわかった。

春先に散歩をしていて一度だけ、ボラが異常発生しているところに出くわしたことがある。ニュースにはならない程度の小規模なものだったけれど、それでも水面にはボラがみっしりと詰まっていた。石でも投げ入れれば騒ぎが起きるのだろうけど、ボラたちは落ち着いた様子があって、跳ねたりするものもそれほどいない。

ボラが陸近くまで大量に押しかけるのはおそらくは主に水温の問題で、春頃の温かい日が続いた後に急激に冷え込んだりすると、ボラは低水温では生きていけないから、冷たい死の外海から逃れるために、工業廃水が流れ出ているようなあたたかな場所に生きるために群がりやってくる。

水中の酸素量には限りがあるから、大勢で押しかけると必然的に窒息して生きられない個体が多々でてくる。汽水域は油膜の浮いたところもあってあまり綺麗ではない。弱り死にかけたボラは静かに泳ぐ群れから押し出されて、息も絶え絶えに岸壁付近へと追いやられていく。そこには、小さな波が来るたびにぷかぷかと揺れながら、鈍い虹色をした油膜に半ば埋もれたボラの銀色の死体が待ち構えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?