現代の「ハレ」と「ケ」

日本には古来より「ハレ」と「ケ」という概念・世界観が存在する。

例えば、結婚式や成人式などは「晴れの日」と呼ばれ、そこで着る服は「晴れ着」と呼ばれるが、それはこの「ハレ」から由来する。

冠婚葬祭のような祭事や儀礼、行事など特別(非日常)な日のことを「ハレ」と呼び、ウエディングドレスのような特別な格好をしたり、紅白餅など特別な食べものを用意したりもするのが特徴だ。

そして普段の日常のことを「ケ」と呼ぶ。

そこで素朴な疑問が生まれる。なぜ「ハレ」が生まれたんだろう?昔と今ではどう変わってきているんだろう?と。

そこについて今日は迫っていきたい。

「ハレ」の存在意義

まずは、いろんな祭りの由来を調べてみると見えてくるものがある。

よくあるパターンとしては、収穫祭のような神事。七五三や成人式、還暦のように年齢の経過とともに実施する行事。そして、盆踊りのようなお祭りだ。

これらは祈りや感謝、そして時間を感じるものとなっていて、この「ハレ」を通すことで日常に活力を生み出し、また人間らしく生きていけるという考え方ができる。

ある意味、「ハレ」で貯蓄をつくり、それをエネルギーに毎日を生きていくという2元論のもとで成されているが、一方でこんな考え方もできる。

"「ケ」を生きるということは活量が必要だ " と。

では、「ハレ」がなくなると人はどうなるのだろう?

例えば、野生の動物たちは「ハレ」なんて概念は存在しないが、だからといって何が失われているのかというと不明確だ。

その一方で、「ケガレ」という考え方もある。

これは普段の「ケ」を生きるために活力というガソリンを使うことで、排気ガスのような「ケガレ」が生まれ、それが溜まると悪い影響が起こる(心身の病気やミスなど)ので、それを補うために「ハレ」が必要だ。という考え方だ。

(ちなみに冠婚葬祭の中でも葬式は「ケガレ」だという言論もあるのがおもしろいので気になる方はぜひ深ぼってみて欲しい。)

これは民俗学の中でも激しい言論対立があり、解明されていない部分ではあるのだが、共通することとして「『ハレ』は人が生きるための活力を生み出すものであり、欠かせないもの」だということはわかる。

現代における「ハレ」と「ケ」とは?

では、現代の私たちの生活の中で「ハレ」と「ケ」はどのように存在して、どう昔と変わってきてるのだろうか?

今でも結婚式や成人式などの行事、お祭り、神事は身近に存在する。それらは微妙な変化もあるが、あくまでもプロジェクションマッピングなどの技術面だとか、演出面のオリジナリティなどに過ぎず、根本的には風習に則った形で行われている。

一方で、この数十年で急成長しているのはフェスだろう。

フェスにもしっかりと「ハレ」の要素がある、バンドTシャツを着て、フェス飯を堪能し、大音量が流れてて、多くの人と一体感をつくり、歌って踊って暴れ回れてと。現代の「ハレ」と呼ぶにふさわしい内容だ。

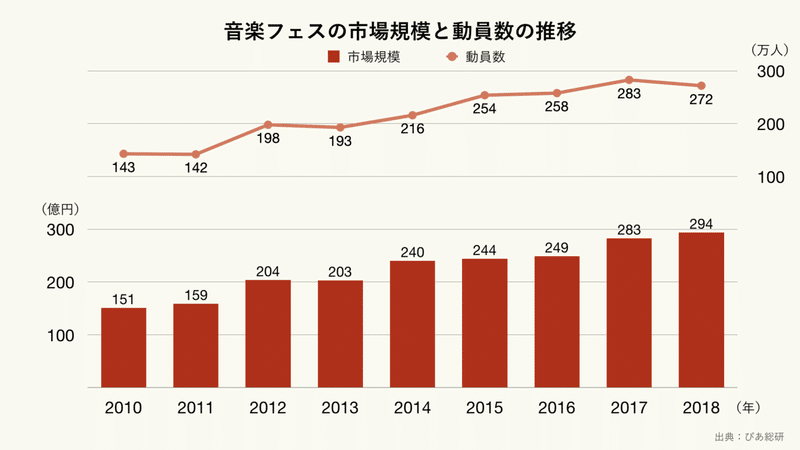

ぴあ総研が音楽ポップス分野のフェスティバル形式(複数のアーティストが出演する形式)イベントのチケット販売額を推計し、音楽フェスの市場規模を算出している。

この調査によると、音楽フェスの市場規模はこの10年だけでも約2倍になり、右肩上がりの成長を続けている。図にはないが2019年は約330億円とさらに成長を遂げている。

2020年は感染症の影響で大きく縮小すると予想されているが、この市場の拡大はテレビやラジオといったメディアにも大きな影響を与えているし、他ジャンルのイベントにも「○○フェス」といったものが乱立している。

毎週末のようにフェスが開かれて、テレビでも数時間に及ぶ音楽ライブの特番が組まれることも多くなり、「ハレ」の数がかなり多くなってきた。

その中で、ここまでの流れを振り返ってみると、「ケ」を生きるということは活量が必要であり、そのために「ハレ」で貯蓄をつくり、それを活力に毎日を生きていくということになるのだが、これだけ「ハレ」が増え、市場規模も増えているということはどういうことだろうか?

いい見方をするなら時代の変化の中でそれだけ豊かになって、「ハレ」にお金を払う人たちが増えてきたということだ。

その一方で、社会がエネルギー切れをすぐに起こす環境であり、生きる活力を求め、お金を払って「ハレ」を求めているということにも取れる。

貯蓄が増えることには困らないだろうが、不足しているのであれば問題になる。特にこの一年はライブが本当に少なかっただけに、心配になるところだ。

「ハレ」の日の増加と自殺数や精神疾患患者数、離職数などの推移とリンクさせ、注視していくことで、いま、「ハレ」に求められていることが見えてくるのではないだろうか?

これはあくまで個人的な感覚的な話だが、様々な「ハレ」がなくなって喪失感や寂しさ、抑圧感を感じてきたが、代用になりそうなもの(テレビやNETFLIX , Youtube , Spotifyなど)があったからなんとかエネルギーゼロにはならなかったが、貯蓄を食い潰していっている感覚はどことなくある。

動員規制50%のライブも開催してくれることにはありがたいが、どことなく回復の効果が薄まっている感じもする。どこまで持つのか、切れたらどうなるのかと考えるとゾッとするし、すでに切れてしまったという人もきっといるだろう。

「ハレ」をどう活用するか

では、どういったことが今の「ハレ」には必要なんだろうか?

「ハレ」の大原則は「非日常」だ。

それは例えば、思いっきり叫べるとか、他人とハグできるとか、たくさんの人と集まれるなど、いま、社会的に断絶されているものにヒントがあると思う。

例えば、それは峠の先に立って「コロナのバカヤロー!」と叫ぶのもありかもしれないし、限界まで薄い防護服を着た上で多くの人たちとハグをするでもいいのではないだろうか。

この苦境の中で社会の日常から非日常を作り出していくことがエンタメにできる最大の表現であり、なんでもかんでもオンライン配信をすればいいものでもないと思う。

自戒を込めて記すとともに、皆で「ハレ」をつくりだそう。最後にそう訴えかけたい。

このメディアは読み手のみなさんからの支援金にて運営を行なっております。ぜひ、ご支援のほどよろしくお願いします!