『あやしい絵展』

『あやしい絵展』

東京国立近代美術館

わたしがジョン・エヴァレット・ミレイの『オフィーリア』狂なのは仲の良い方たちならご存知だと思いますが、中学生の頃、画集を開いてこの絵に出逢った瞬間の全身に駆け巡る電気みたいなものは今でも忘れられません。「死んでる女が美しい…!!!」と思ったのはその時が初めてで、ちょうどそのころビョーク主演の映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』にどハマりしてしまったのも相まって、気の狂った女のあまりにも恐ろしく美しい幻想世界と、女であることの残酷さと破滅への道、というテーマに完全に目覚めてしまった感があります。

そこからラファエル前派のことを知るようになってロセッティとビアズリーの描くファム・ファタルに出逢ったり、高校生の頃に実花さんと野田凪さん、マーク・ライデン、宇野亜喜良さん、大学生の頃にティム・ウォーカー先生やエレン・フォン・アンワース、クリィミーマミ(え?)にハマったりともう当時のmixiのコミュニティを公開してるみたいでなんかものすごく恥ずかしいですが、今のわたしが形成されるにあたって『ただ美しいだけではない何か』はとても重要なポジションを占めていて、本展はそういう意味で自分の知らなかった人や作品に出逢える機会なのではないかと思い、とてもとても楽しみにしていました。

さて、展示を見終えて開口一番「わたし!今までなんも知らんかった!!!!!!」とトイレの個室で叫んでしまいそうなほど、学びしかない展示でした。

元来通ってきてもいいはずの青木繁、橘小夢、水島爾保布、上村松園、島成園、それから谷崎潤一郎、泉鏡花、乱歩の小説でさえも今に至るまで全然読んできてなくて、つくづく明治から昭和期にかけての日本のそういった面に目を向ける機会がなかったなと反省したわけであります。(最近再評価された方が多いという理由もあるけれども。)

かろうじて鏑木清方、小村雪岱など、最近になって知った人たちの作品でも、え…!こんな耽美な一面もあったんや?!!ということを知れてますます興味がわきました。

さて、そんな大興奮の『あやしい絵展』、どんな内容やねんってことですが、幕末から昭和初期にかけての退廃的、妖艶、奇怪、神秘的、エロティック、不可思議という要素のある作品が時代や様々なテーマによって構成されています。それぞれの作品が時代の社会的背景と切っても切れない関係にあることがとてもわかる内容になっていて、日本の歴史を辿る意味でもとても興味深かったです。

まず今回の展示でわたし、青木繁の絵がめちゃくちゃ好きなことがわかりました。美術史を勉強しだしてからギリシャ神話、古代エジプト神話、マハーバーラタ・ラーマーヤナなど海外の神話には触れてきたのですが、肝心の日本神話「日本書紀」、「古事記」にノータッチだったわたし。しかし青木の絵を見て、知りたい!とはじめて思えました。それまで見たことのある日本の神話画ってただの状況説明みたいな感じでなかなかそそられなかったのですが、青木の西洋の技術や視点を取り入れた絵からはいろんな想像が膨らみました。

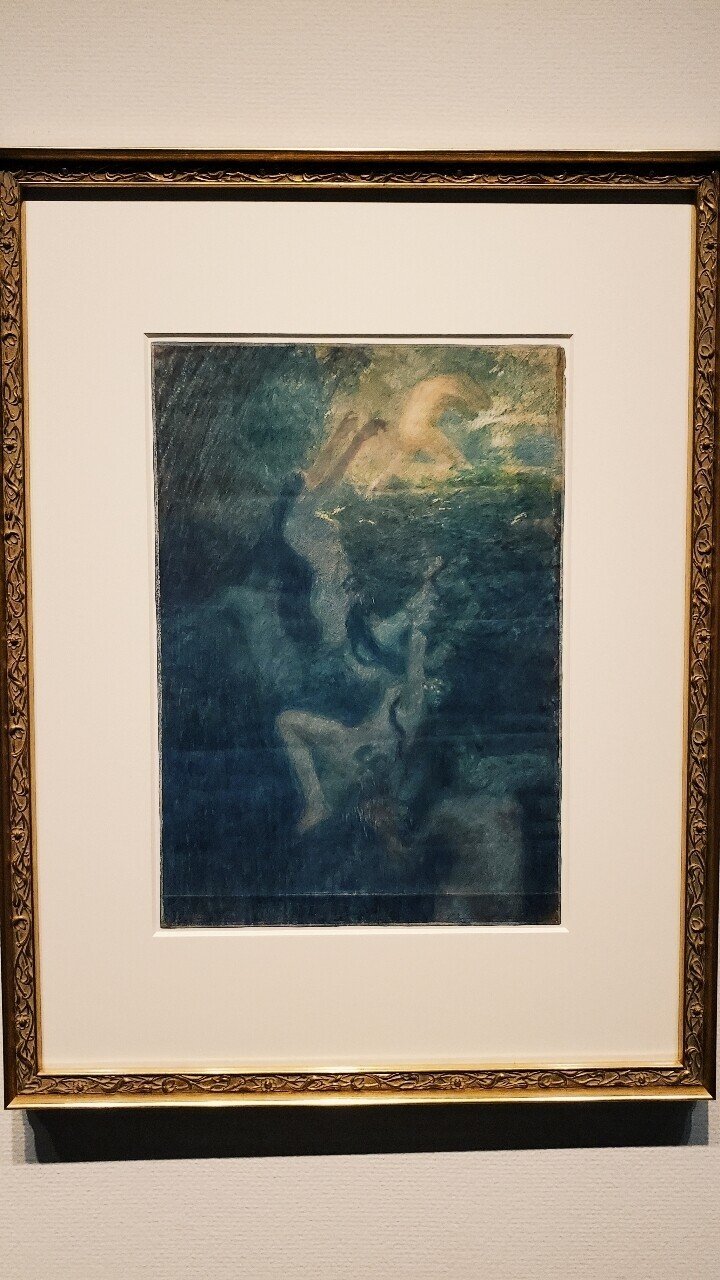

イザナギノミコトが女性の鬼たちから追っかけられる「黄泉比良坂(ヨモツヒラサカ)」は、5人の女が捕まえようとする執念がとぐろを巻いててその異形さが恐怖を煽るし、どこまでも深く続いているのだろう冥界の青と、鮮やかな緑が輝く地上の色のコントラストがめちゃくちゃいい。すんでのところで逃げ切ったイザナギのみっともない姿に同情できない感じもいい。

オオクニヌシノカミを描いた「大穴牟知命(オオナムテノミコト)」はあまりにも秀逸な構図。うますぎる。蛤貝比売(ウムギヒメ)がカンバスの枠組みを超えてこちらをじっと見つめているのですが、蘇生させるという緊迫した空気感を見ている私たちも共有しているような感覚になって、吸い込まれてしまいそうでした。

先日アーティゾン美術館で見た山幸彦と豊玉姫を描いた「わだつみのいろこの宮」の下絵もありました。この絵本当に好き。

彼はバーン=ジョーンズやロセッティなどラファエル前派に影響を受けたとのことで、だからわたし青木の絵好きなんやなぁと今回初めて気づけました。

早速「日本書紀」、「古事記」を勉強すべく関連本をたくさん買いました!彼のことももっと知りたいです。

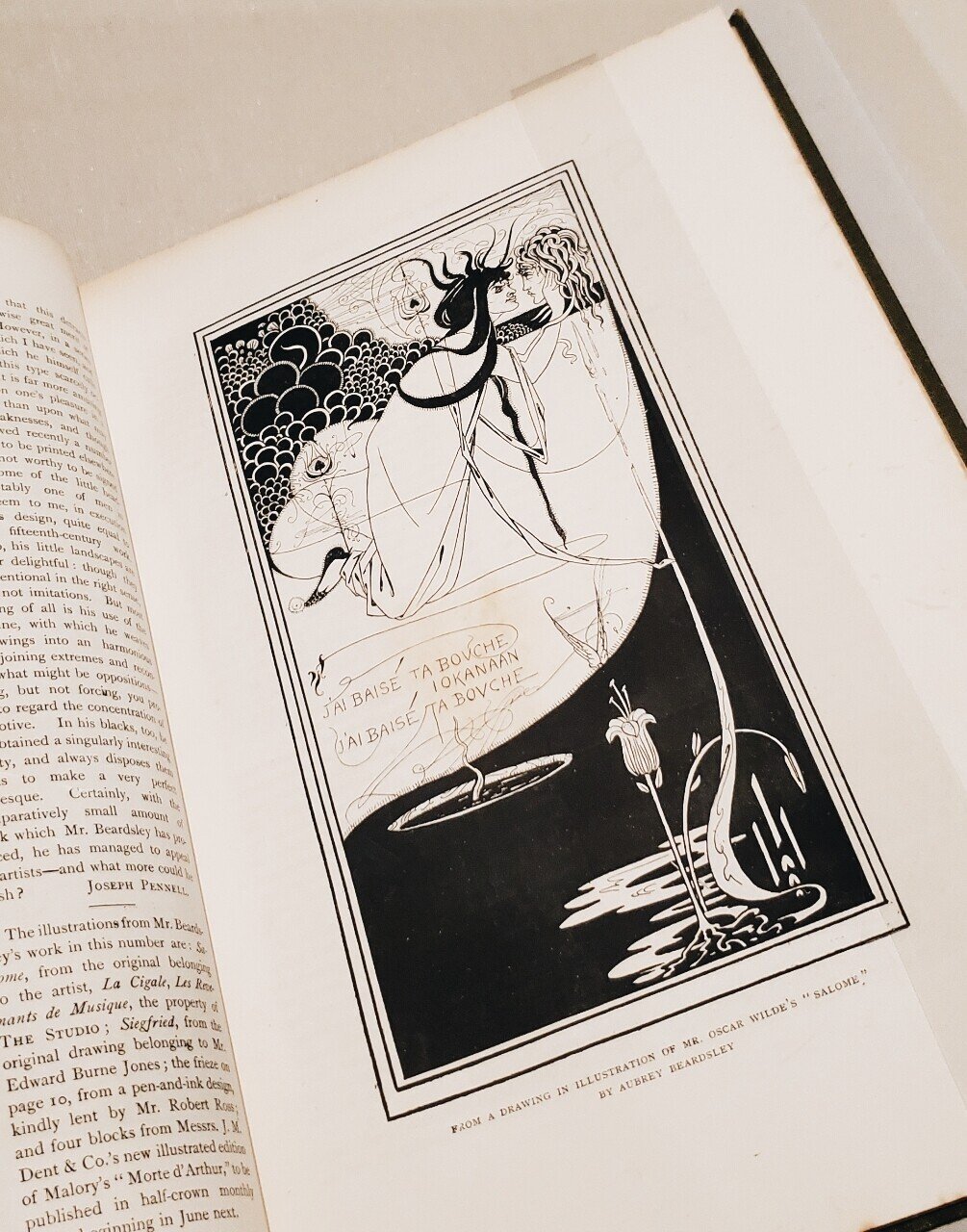

そして本展を通して、わたしはお話をもとに描かれた作品がやっぱり好きなんやなぁとわかりました。ビアズリーの「サロメ」挿絵しかり、文学と絵の組み合せによって思ってもみなかった世界が広がるのがたまらない。

例えば泉鏡花の「高野聖」に基づく口絵、挿絵、絵看板などを様々な画家が描いてて、見比べられるのですが、画家によって同じシーンでも描き方が全然違っててめちゃくちゃ興味深かったです。鏑木清方の描く女性は、鏡花が文章の中で述べている通りの上品な美しさが感じられるつんとした出で立ちなのですが、そこから微かにこぼれ出る色香がすごい。女性に内包されてる隠されてたものが静かに暴かれる感じがさすがとしか言いようがない。

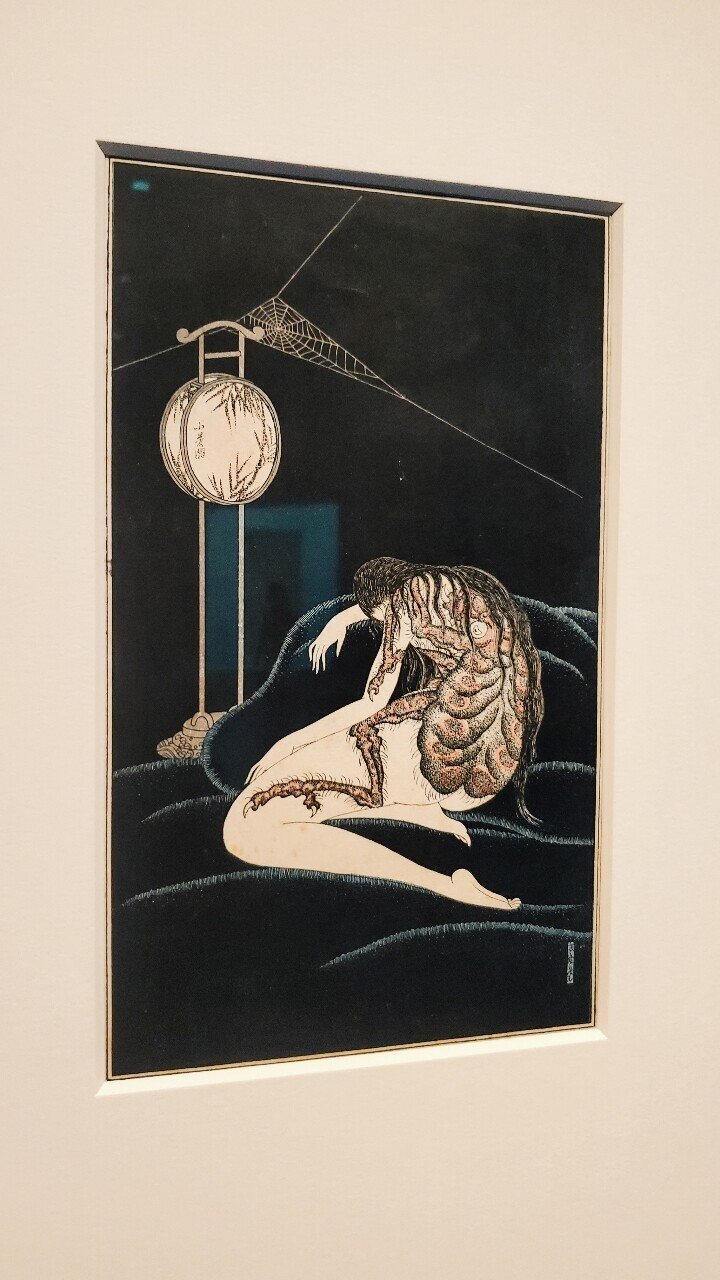

それに比べて橘小夢よ。彼の描く女性も僧もまるで性の塊。強烈な匂い。どちらも肉体の艶かしさが滑らかな線で豊かに表現されてる上に、白と黒のみで描かれたそのコントラストにより肌の白さが目にくっきり焼き付いて頭から離れませんでした。

鑑賞後、すぐに「高野聖」を読んでみましたが、す、すごい作品。情景描写があまりにも巧みで五感をバチバチに攻めてくるのですが、蛭のシーンが気持ち悪過ぎて叫びました。読んでみてわかったのが、鏑木清方は女が白い足首を見せるあたりのシーンなのに対して、小夢が描いたシーンは2人が全裸のところを選んでるんです。確かにこのわずかなシーンの境目でぐっとエロティシズム濃度が上がるので、2人の好みと作風によって選ぶシーンがわずかに違うのが如実に伺えて、おもしろすぎる〜〜〜!!ってなりました。

ちなみに泉鏡花作品はあまりにも文体が独特で、そのリズムが美しいのは百も承知なのですが難解すぎて挫折したので現代語訳版の方を読みました(涙)

あと「安珍・清姫伝説」を描いた絵の比較もおもしろすぎました。後期展示作品でわたしは残念ながら図録でしか見れてないのですが、橘小夢が描いた絵の解釈がぶっちぎってる。清姫の恐ろしすぎる執念の表現の仕方も大概やけど、安珍のなすがままにされる様よ。そしてなぜか締め付けられてうっとりとしてしまってる表情よ。どMなんか、なんなんや。

ただお話の内容を忠実に表現する時代から、こういう風に自分で新たな解釈を加えて描く流れに変わっていったんやなぁということがわかります。

というわけで私が今回一番衝撃を受けたのが橘小夢です。もう、やばい。やばいとしか言いようがないこの人。狂気。恍惚の彼方へ行ってしまってる。

「高野聖」の挿絵をはじめ、谷崎潤一郎の小説『刺青』をもとに背中に女郎蜘蛛が彫られた女性を描いた作品や、仲が良く見える妻と側室は実はお互いに嫉妬にまみれてて髪の毛1本1本が逆立ってそれが蛇に化けている「嫉妬」、幼少期に亡くした母親の面影残る女性が水の中に引きずり込まれる「水魔」など、どの作品をとっても卒直に言って怖い。めちゃくちゃ怖い。夢に出てきたらもうあかん。秒で起きたい。

生まれつき病弱で幼い頃から自らの死について考えていたという点はビアズリーに共通しているけれど、ビアズリーの描く悪魔的で皮肉めいた怖さというよりはヒュースリーに感じるガチな怖さに近い。どの作品にもとてつもない吸引力があるのですが、絶対に引き摺り込まれたくない。無理。

しかしながら、怖いけどめちゃくちゃ気になってしまう…というまんまとその魅力にハマってしまったので、引き続き注目していきたいなと思います。

ところで猛烈に長い感想文になってしまっていますが、ここからが本題で(まだ続くんか)、今回の展示、来て良かったなと思った一番のポイントは【なぜ「あやしい絵」には女性が多く登場するのか】という問題提起を行っていた点です。

昨年、同じ国立近代美術館の常設展に訪れた時に“芸術に霊感を与えるミューズ”についての展示部屋があり、そのキャプションを見てはっ!としたことがあります。

そこにはアポリネールにとってのマリー・ローランサンであったり、ココシュカにとってのアルマ・マーラなどの例を出しながら『・・・男性芸術家に霊感を与えた女性がこの時代にはとりわけ多く見受けられるように思われます。とはいえ、「それじゃあ逆は?女性芸術家は?」という疑問も、今日の私たちは思い浮かべることでしょう。描かれた彼女たちの強いまなざしを受け止めながら、私たちはあたらめて、芸術におけるジェンダーの問題を考えてみる必要がありそうです。』と書かれていました。

キリスト教においても、もちろん仏教においても女性は生まれながらにして「穢れた存在。不浄なもの」であるとされてきました。女性は慎ましく従順であるべきという家父長制が19世紀末から変わっていく流れの中で、解放されはじめた女性たちに不安感を感じた男性たちは女性を不可思議な存在(この世ならざるもの、宿命の女など)として表現する風潮が生まれました。その逆もしかり。本展ではこの問題についてのコラムが会場に掲載されていたのですが、日本の幻想小説において異界の者や人魚などのキャラクターが女性として置き換えられたのは、女性=排除された者という価値観との相性が良かったからという旨が書かれていて、なるほどと思いました。

それ以外の理由にも大変興味を持ったので、もっと深く掘り下げていきたいと思いました。

そして会場には日本画壇からのパワハラセクハラを乗り越え、「女性の美に対する理想やあこがれを描き出したい」と美人画で大成した上村松園や、結婚という道を選ぶことで絵が描けなくなってしまう島成園といった女性の画家の作品も展示されていたのがとても良かったです。「焔」見れなかったけど(号泣)。

島成園の顔に大きなあざのある女性を描いた絵、「痣のある女の運命を呪ひ世を呪ふ心持ちを描いた」とのことで、その眼差しの強さに痺れました。わたしは自分の意見を持ってる人が大好きだよ。

というわけで、最近美術史の視点からジェンダーの問題について学べば学ぶほど、勉強不足が否めなくてというか、日本も西洋も社会的背景がかなり複雑で、自分はどういうポジションで鑑賞すればいいのかに辿り着けなくてもどかしいです。

しかもわたしはラファエル前派、ロセッティ、そして今回青木繁の描く絵が好きだと気づいたのに、これらの画家たちは献身的に支えてくれた愛する女性を実際とは違う悪女として歪んだ印象に仕立て上げた過去があるのもつらい。

でも作家やそのグループや時代が女性を下に見ていたからといって数々の名画や素晴らしい作品のことを掌返しで嫌いになれないし、それは別問題なのかもしれないとも思うので、引き続き歴史を学ぶことをやめないで勉強し続けていくことが大切だと改めて感じました。

絵を見るのが本当に好きなので、気楽に楽しめなくなってしまうのはいやだなぁと思いました。困った困った。

もう学びしかない展示だったので東京での会期が中断されてしまったのが悔やまれますが、大阪に7月から巡回されるそうなので、気になる方はぜひ訪れてみてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?