47都道府県も必要ですか?

先日、ホリエモンこと堀江貴文氏が島根で行った講演の際、約4600万円を誤送金した事件の自治体に関してこのような発言がありました。

「特に地方のダメなところが非常に噴出した事件だなと思いました。人口3000人くらいの町で、それでいて財政規模、年間予算3、40億ぐらいあるんですよ。町税収入は2億くらいとかいうとんでもない町なんですよ」

彼のこの事件に対する意見に賛同するかはさておき、2億しか税収がない町にその10倍以上の予算をつけられる仕組みがあるなら、いつか必ず財政が破綻すると思います。

2016年(平成27)、日本の人口は減少に転じました。そして2040年以降のいつか、日本の人口は現在の2割減、1億人を割ると予想されています。

人口減少による税収減や経済活動の縮小のため、日本の各地で、税収を大幅に上回る支出を続けざるをえない自治体が増える恐れがあります。

その時どうすべきかを予想してみたいと思います。

思考実験として単純計算してみる

ものすごく雑な話ですが、人口が2割減ったら都道府県も2割減らすのが合理的だと考えます。すると・・・

47の2割減は37.6。何と9も減る計算になります。

では思考実験としてその方法を考えてみると、都道府県の区分け自体を見直すのは大変すぎるので、減らす方法は合併になると思います。

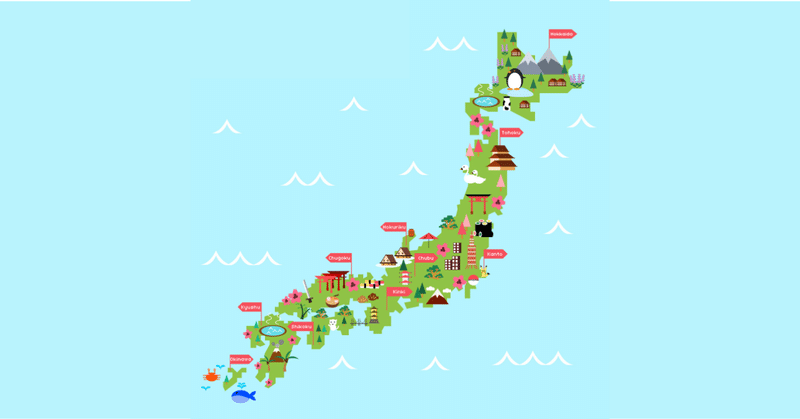

まず初めに、北海道と沖縄は地理的に他の地域との合併はできません。また面積が広い岩手・福島・長野・新潟・秋田・岐阜も同じです。

また、すでに集中度の高い東京・大阪・神奈川・愛知は、これ以上の人口を抱えるのが難しいと思います。

上記以外で規模が小さいのは、

鳥取・島根・高知・徳島・福井・山梨・佐賀・和歌山・香川・富山・山形・宮崎・大分・石川・長崎

となります。

例えば山陰は1つに、四国は2つに、北陸は3県を2つに、山梨は長野と統合、長崎・佐賀・福岡で1つに、山形は宮城と合併、宮崎と大分が1つになってようやく9県を減らすことができました。

ちょっと無理めですが何とか収まったように思います。

以上は妄想なので、該当する地域の方は怒らないでいただきたいのですが、妄想レベルでもこれだけ難しい行政区分の見直しを実際に行うのは本当に大変だと思います。

私がかつて育った市も平成の大合併で統合しましたが、名前・市庁舎・地域区分・施設などの配分で大騒ぎとなりました。その顛末を見るにつけ、市でこれだから都道府県だったらどうなるのだろうと思います。

地方の過疎化が止まらない

総務省が出している「過疎関係市町村都道府県別分布図」という資料を見ると、2022年には全国1718市町村のうち半数近い885が過疎となっています。

詳細は上記のPDFを見ていただいたほうがよいですが、もう日本の自治体の半数が過疎地域となっていて、この50年で人口が4分の3またはそれ以下に減少しています。

自治体の人口が4分の3になったのであれば、自治体の数も4分の3にしなければ合わないので、885自治体のうち221以上を統合などで減らす必要が出てきます。

先ほど述べた都道府県の件と同じくこれも妄想に過ぎないのですが、下記のような意見が出されていることからも分かるように、いつ現実となってもおかしくないと思います。

歴史の転換点ともなり得る世界的な環境変化が急速に進行している。

本建議では、我が国が抱える経済・金融・財政の脆弱性を直視し、とるべき責任ある経済財政運営の在り方を示すとともに、今後、各分野において求められる改革について具体的に提言する。

何事も、拡大する局面ではたいていのことが明るい未来のイメージによって許されてしまいますが、縮小する場合はそうは行きません。

また誰でも自分や自分の家族や先祖が暮らしてきた場所には愛着があり、それがなくなるかも知れないという際には、私が自分の住んでいた市の合併の際に見たような、非常に厳しい縄張り争いが起こると思います。

今回はそのような生々しい現実は気にせずに数字遊びをしてみましたが、たぶんこの予想は、形は多少違っても、遠からず現実になると思います。

[マガジン] 平成って何だったの? こちらからもぜひお読みください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?