B to B間の取引はどのような着地点に落ち着いていくか

ネジ業界にもウェブ取引を開始する仕入先が増えてきた。そのためには物流を整備しなければならないから物流倉庫の建築も増えてきている。ネット取引と物流倉庫が相乗効果で増える形になっている。

一般消費者にとってはネット注文は便利で恩恵は大きいが、企業間同士の取引はまだ障害があるように思う。まず、発注する側は特に発注残や買掛帳の自社内での管理の問題があり、ウェブ発注をしてしまうと高度なシステムがない限り発注作業を二度するなど手間がかかってしまう。

発注する側は自分達のやり方で発注したいというところがどうしてもある。基本的には紙に明細を記入して、Faxやメールでコミュニケートするというのがどの業界でも浸透しているやり方である。多くの会社のシステムが統一されていき、つながっていけば、ウェブ取引が一般的になるだろうが、いろいろな企業がシステムの開発で競い合い乱立するからそれもなかなか難しい。なので、次はFaxやメールに変わる何かがでてくると劇的に変わる可能性があるのかもしれない。メールに変わるものの候補の一つであるスラックも社外とのやり取りに浸透させるには手間取っているように。

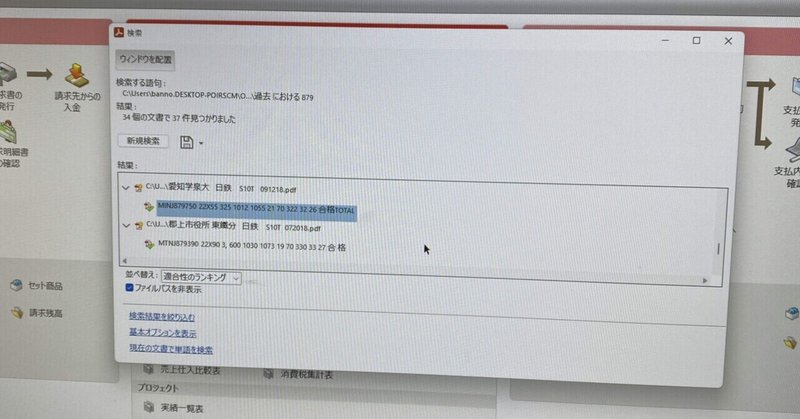

一般消費者であれば、買掛や発注の管理をする人はまずいなくて、請求されたものに対して支払うだけだから、ネット注文は便利である。しかし、商売で企業間同士だと上記のような問題がでてくる。なので、ウェブ受注というのはお客のためというより開発者側の受注作業の省略メリットが大きいのではないだろうか。自分としてはお客には好きなように発注してもらい、受注残と納期はインターネットで見せられるシステムは最低限必要だと考えている。

Amazonのようにウェブを通してしか発注できないというように強制的に顧客のやり方を変えていくのかもしれないが、全ての企業がそのような力があるわけではない。だけれども、同じ業界の会社が全てそういうシステムにもっていけば、そうせざるを得ない状況にもなってくるのかもしれない。インターネットバンキングなど供給側から顧客の行動を強制的に変えられるやり方を経験している人も多いだろう。

小企業にとって刻々と変化する環境で一つのシステム開発に投資をするのはリスクが大きい。なので、メールやスラックや他のアプリなど既存のものを活用していき汎用性をもたせながら便利にりしていきリスクを抑える方法が有効な方法の一つであると言われる。仕入先が高度なシステムを導入すると自分の会社も同じような方向にもっていかねばとあせってしまうが、自分の会社の優位性や立ち位置を見て、戦略を練り、一つずつ工夫していくしかないと言い聞かせる。

松下幸之助さんは会社を大きくしようと思ったことはなく、目の前のことを精一杯やっていたら勝手に大きくなったというようなことを言っていた。毎日、トライ&エラーをしてよりベターにもっていって積み重ねていくしかないのだろうか、それとも大きな投資で賭けにでるのか。後者をとっても地道な調査と戦略が必要だろう。

#ウェブ取引 #インターネット#松下幸之助#オンラインシステム#システム開発

#水曜日 #会社#社員#仕事#職業#Wednesday#Company#Busines#Employee#Occupation

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?