夜天を引き裂く #11

『ひっどぉ~い! ひどいひどいひどい!』

《いいと思うよ》

手駒を介した遠視が途切れ、界斑璃杏は自らの肉体に戻ってきていた。

蟻走感にもにた苛立ちを振り払うべく、半透明の腕を薙ぎ払った。校舎の壁が粉砕され、盛大に粉塵を撒き散らす。

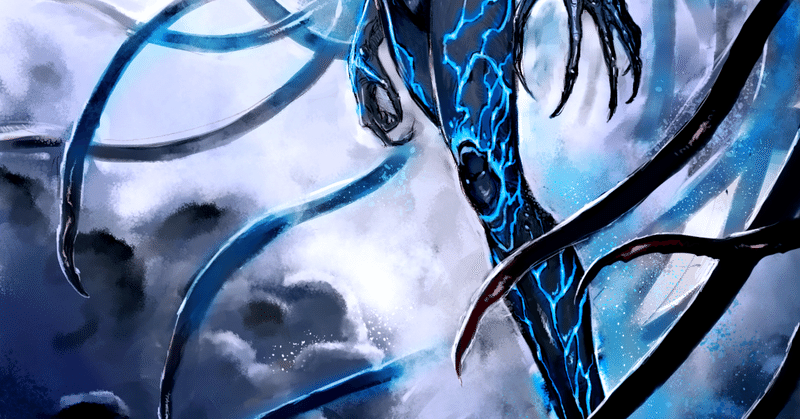

その姿は、浮遊する巨大なクリオネと言うべきものだった。

光を透過するゼラチン質の巨体。

房錘形の胴体から、ぱたぱたと動く二つのヒレが生え、その上に猫の耳のようなものが生えた丸い頭部が乗っている。

一見、愛らしいとすら言える姿形であったが――

『信じられないですぅ! どーしてあんなに璃杏ちゃんをいじめるですかぁ~!』

《いいと思うよ》

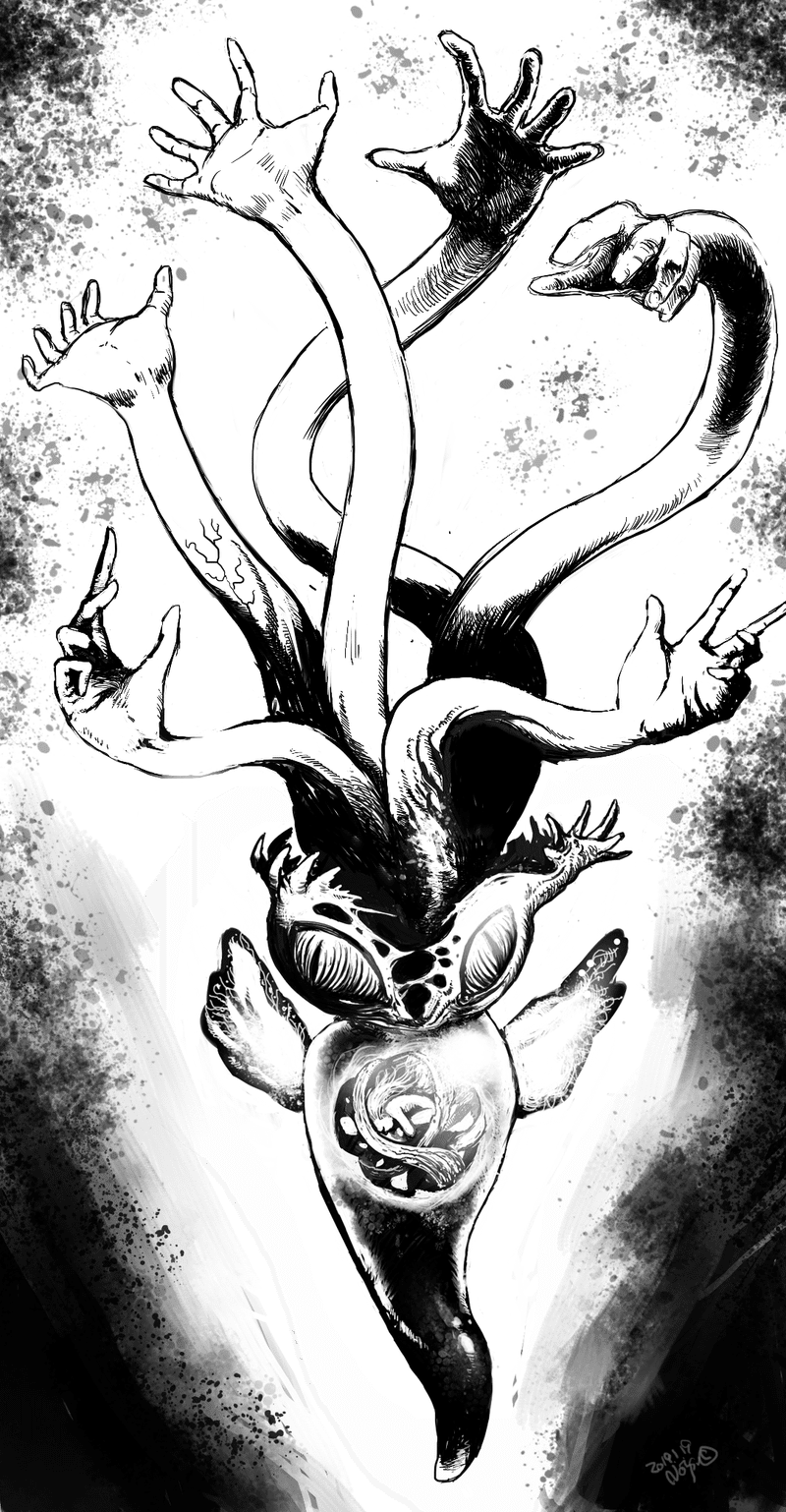

頭部が二つに割れ、中で折りたたまれていた六本の腕が一斉に伸ばされる。

半透明の五指を持つ、優美で繊細な女性の腕。ただしそのサイズは規格外であり、撒き散らされる破壊も尋常なものではなかったが。

『殺す殺す殺す! 殺してやるぅ! 殺してやるぅ!』

《いいと思うよ》

轟音を伴うストレス解消。腕が振るわれる度に、ガラスは割れ、壁は砕け、さっき雑巾みたいにねじり殺してやった生徒の惨殺死体が細切れの肉塊と化してゆく。

胴体の中央には、ねじくれた古い樹木のような硬質の骨格が存在していた。まるで水晶の珠を包む魔女の指のように、球状の空間を作り出している。

その内部に、膝を抱えて胎児のごとく体を丸めた少女が納まっていた。

一糸纏わぬ姿で、まどろむように目を閉じている。艶やかな金髪が、海草のようにうねっていた。幼く整った顔。痛々しいほどに細い肢体。

界斑璃杏の姿である。

ようやく気分が落ち着いてきたのか、荒ぶる腕たちはクリオネの頭部へと収まってゆく。

『……ふふん、まぁいいですぅ。あんなのごく一部ですぅ。そのへんで逃げ惑ってるくそ虫ちゃんたちに堕骸装を植え付けて、手駒にしてやるですぅ』

《いいと思うよ》

ツァバエルはいつも賛同してくれる。璃杏は今、この優しい悪魔と確かな絆を感じていた。

――璃杏ちゃんのことをわかってくれるのは、ツァバエルだけですぅ。

ツァバエルがその胎の中に収めている堕骸装は、残り十五体。これらを片端から学園の生徒たちに産み付けて、重騎士に再戦を挑ませる。

いくらなんでも十五体いれば勝てるはずだ。

界斑璃杏は――霊骸装ツァバエルは、音もなく宙をすべるように移動を開始した。

と――その時、あり得ないことが起こる。

ほとんど廃墟と化すまでに破壊された校舎に、暖かい光が差し込み始めたのだ。

『えっ……?』

空を見上げる。

私立孤蘭学院高等学校全域を覆っていた、漆黒の球殻型結界。

一切の出入りを禁じ、明けない夜のなかに閉じ込めていた処刑場。

それが、錆びて剥落するかのように崩壊してゆく。

『なんでっ!?』

崩壊が進むたびに青空の領域は増えてゆき、周囲は加速度的に明るくなってゆく。

璃杏は、慌てて手駒の一体へと意識のチャンネルを合わせた。

瞬間、信じがたい光景が広がった。

●

もちろん、放送室でぼさっと待っているわけがないのである。

久我絶無は薄ら笑いを浮かべながら、渾身の力を込めて腕を振り下ろしていた。

そのたびに、黄色い体液が吹き上がる。

手に持っているのは、大型のシャベルである。

――予想外なまでに予想通りだ。

界斑璃杏の、あの精神修養の足りなさそうな態度から考えて、放送による挑発に乗ってくるであろうことはほとんど確信していた。

同時に、橘静夜の気質も加味すれば、彼らが放送室で鉢合わせになるであろうことは簡単に予想がつく。

この瞬間、校内に存在する悪魔憑きどもは放送室に集結する形になるのである。

ただし、ふたつほど例外がある。

ひとつは界斑璃杏。わざわざ「罠だがな」などと明言されている場所に自ら向かうほど肝は太くないだろう。まぁこれは仕方がない。

そして、もうひとつ。

学校を閉鎖している、黒の障壁。

これを生み出している堕骸装が、どこかにいるはずである。

もちろん、結界の外側にいる可能性も考えてはいたが……

――ほぼそれはないであろう、と思っていた。

そもそも何故結界など張ったのか。

絶無を逃がさないためもあるだろうが、一番の理由は重騎士の介入を防ぎたかったからだ。界斑璃杏は重騎士が橘静夜であることなど知らないし、最初からこの学校にいることも知らない。外からやってくるであろう最大の敵を警戒して防御壁を張り巡らせていたことは想像に難くない。

――であるならば。

結界を生み出している堕骸装は、結界の内側にいるはずである。

この推論をもとに、パニックに陥っていた下僕どもを叱咤して、校内全域を捜索させ――その結果、あっさりと見つかった。

そして今。

絶無は目の前の奇怪な生物を、容赦なく叩き潰そうとしている。

人間よりも一回り巨大な雄鶏が、断末魔の痙攣を上げている。羽毛はなく、細長い芋のような体つきであった。全身にぶよぶよと膨れた芽を生やし、その先端から大小さまざまな大きさの雄鶏が首を振りたくっている。

無数の嘴が、無数の絶叫を上げていた。

「黙れ。不愉快だ」

一切の慈悲なく、黄色く濡れたシャベルの刃を打ち下ろす。

最初はこの無数の鶏頭を弾丸のように飛ばして攻撃してきたものだが、もはやその体力もないようであった。

全身がぐずぐずに耕され、弱々しい痙攣しかできない。

「動くな。目障りだ」

ひときわ力を込めて、体の端にある最も大きな頭を叩き潰した。

「救いようのない生ゴミがァ……!」

そのままシャベルに足をかけ、踏み砕く。

瞬間、雄鶏の全身が光の粒子と化して、大気に溶け散っていった。

「おやおや、死に際だけはなかなかじゃないか」

冷淡な笑みを浮かべながら、粒子の乱舞を眺めやる。

やがて、横たわる少年の姿だけがそこに残された。腹が立つほどのんきな寝息を立てている。

「絶無さま!」

後ろから、艶やかな声がした。

振り向くと、腰まで届く黒髪を揺らした少女が駆け寄ってきている。

「お見事でございます。偉大な御方とは思っておりましたが、敬服の念を新たにさせていただきますわ」

華道部部長の詩崎鏡香。以前、部がらみのトラブルを解決してやった縁で、自ら絶無に忠誠を誓った女である。

和服の似合いそうな佳人であり、立ち振る舞いも優雅。絶無に敬意を払っていても決して媚びた態度は取らないその人品は、なかなかに見所があった。

彼女の後ろに、華道部の面々も付き従っている。こちらはかなり怯えと憔悴が見える面持ちだった。

「今の生ゴミは戦闘向きの超常能力を何も持ってはいなかった。だから楽に処理できた。他の奴はこうはいかん」

「それでも、偉大な行いでしたわ。ほら、空が元通りになってゆきます」

詩崎の言うとおり、窓から燦々と陽光が差し込んできている。

雄鶏の堕骸装を殺したことにより、結界が消滅したのだ。

「これで避難ができるな。さっさと逃げろ。今回のことはよくやった。お前たちの勇気と忠誠には必ず報いるとしよう」

実際、この混乱の中でまともに絶無の命令を遂行したのは華道部だけであった。

諜報・捜索要員として、ここまで優秀とは予想外である。

「絶無さまはどうなさいますの?」

「まだやるべきことがある」

「で、でしたら、わたくしもお供いたしますわ。何かのお役に立てるやも……」

「いらん。足手まといだ。大人しく自分の命だけ考えていろ」

見れば、彼女の足はかすかに震えている。

常に余裕と気品をもって動く才女も、さすがに閉鎖環境で怪物が殺戮を繰り広げるような異常事態には恐怖を隠せないようだった。

「し、しかし」

「分を弁えろ。お前に期待する働きは荒事ではない。必要ならばこちらから命令する」

「……はい……出すぎた真似をいたしました」

渋いものを飲み込んだ表情で、詩崎は引き下がる。

絶無はシャベルを担ぎなおし、床に落ちていた金属バットを拾い上げると、断固たる決意をもって歩み始めた。

●

――絶無くん。有害なクズは死んでいいと思わないかい?

穏やかで柔らかな声が、絶無の脳裏で反響している。

過去の記憶。己の天才性に疑いを持たず、無垢な幸福に包まれていた頃の思い出だ。

見上げるほど大きな父が、しゃがみこんで絶無と視線を合わせ、微笑んでいた。

おもいますっ、と一切の迷いなく絶無は応えた。

――ありがとう、絶無くん。きみは僕の自慢の息子だ。

大きな手が、くしゃりと頭を撫でてくれた。

――じゃあ、無害なクズはどうする?

まもりますっ、と元気良く絶無は応えた。

いのちにかえてもっ!

……ところが父は、悲しげに首を振った。

――お父さんはその気高き思想に敬意を表するよ。でも、ダメだ。他の誰がやろうとも、きみだけはそれをしてはならない。

どうしてですか? と眉尻を下げて、絶無は聞いた。

――この世にきみより大事な命なんてないからさ。きみは僕のすべてを受け継いで大人になってゆく。つまり史上最も偉大な人物になるんだ。

絶無はただ黙って、父の話に耳を傾ける。

――だから、ダメだ。いくら無害といっても、クズはクズ。至尊の命を放り出してまでそれを救うなんて、許されることじゃあない。きみは自分の価値をもっと自覚すべきだ。

そして最後に、父はこう言った。

――絶無くん、なにかと引き換えになにかを得るなんていうのは、怠惰な無能のやることなんだよ。僕たちは、彼らとは違う在り方をもって世界と対峙しなくてはならない。欲するものはすべて、どんな手を使ってでも勝ち取るべきだ。霊長たる中でも最も高貴な魂を持つ僕たちに課せられた、それは権利にして義務なんだ。もちろん、簡単なことじゃない。世の中の無能どもは口をそろえて無理だと言い立てるだろう。だけど恐れてはならない。きみがきみであるために。

「僕が、僕であるために」

絶無は、目を開けた。

視界には、逃げ惑う生徒でごったがえす校門が映っている。

「父親を尊敬できる人間は、幸福だ」

誰に言うともなく、呟く。

「そして……僕はこの世で最も幸福な人間だ」

思考を切り替える。幸福な追想の残滓を、ひとまず仕舞った。

校舎の影に身を寄せながら、鋭く校門を睥睨する。

……学校内に重騎士がいて、その上結界も破られた。

かかる状況下で、界斑璃杏はどんな挙に出るか?

その答えが、目の前で展開された。

校舎の一角が轟音と共に突き崩れ、粉塵の中から奇妙なシルエットが姿を現す。

太い紡錘形の胴体に、ヒレとも翼ともつかぬものが生えている。その上に、獣の耳のような突起を二つ備えた丸い頭部が乗っかっていた。

氷の妖精などとたわけた通称で知られる巻き貝の一種――クリオネに似ている。

しかしサイズは桁違いだ。普通のクリオネは二センチ以下の生き物だが、こいつは二メートルを優に越えている。

そんなものが空中を滑るように移動しているのだから、かなり眩暈のする光景ではある。

ゼラチン質の体を透かして見える内部には、ねじくれた肋骨のようなものがあり、それに包み込まれるようにして、ひとりの少女が膝を抱えていた。

界斑璃杏か。

――当然、こうなる。

夜天結界は絶無や他の生徒たちを逃がさないためのものでもある。それが破られた以上、慌てて校門前に移動してくることは読めていた。

探しているのだ。

絶無の姿を、血眼になって。

霊骸装がどのような形で周囲の状況を察しているのかは不明だが、核となるのが人間である以上、視覚や聴覚などはそのまま残っていると考えて間違いない。

ここに、絶無の戦略は最終段階を迎える。

ポケットをまさぐり、化学準備室からちょろまかしてきた三本の試験管を握りしめる。

中には、マグネシウムとアルミニウムの粉末その他が詰められていた。

――作戦を確認する。

これから絶無は、校舎の影より飛び出し、界斑璃杏を挑発する。当然、奴は大喜びでこちらに襲いかかるだろう。すかさず試験管の口から伸びる導線に点火、投げつける。敵の目の前で内容物質が燃焼反応を始め、激烈な光を放つ。

もちろん、こんなもので霊骸装が倒せるはずもない。

だが――霊骸装には効かずとも、界斑璃杏には効く。

彼女は、幼少期より光感受性の癲癇を患っている。何らかの刺激に対して、脳の神経細胞が異常な発熱と発電を繰り返し、痙攣症状や意識障害を発生させる病である。

界斑の場合、急激な光の変化に非常に弱い。

――そこを、突く。

卑怯などとはまったく思わない。むしろ、そんなあからさまな弱点がこちらに筒抜けになるような資料を家に残したまま出奔し、その上何の対策も取らずに殺し合いを始める界斑璃杏の神経が理解できない。どれだけ危機意識が欠けているのか。

絶無手製の簡易閃光手榴弾により、造作もなく界斑璃杏は意識障害を引き起こす。

さて――悪魔憑きが骸装中に意識を失った場合、どうなるか。

考えるまでもなく、認識の環が断たれ、堕骸装へと失墜する。

奴の超常能力――ザラキエルの言葉を借りるなら事象変換――は、他の悪魔を堕骸装に貶めて使役する遠隔操作能力だ。直接戦闘の役には立たない。

――つまり、勝てる。

まったく問題なく、絶無はシャベルにて惨殺処刑を執り行うだろう。

もちろん、実際には不測の事態が発生する可能性は十分にありうるが――この他に用意しておいた諸々の保険措置と、自身のアドリブ能力を冷静に評価した結果、命を賭けるに値する勝率であると結論付けた。

絶無は眼鏡を中指で押し上げると、傍らのシャベルを引っ掴み、一歩踏み出す。

「ま、待ってください!」

声がした。どこか聞き覚えのある声だった。

横に目をやる。

ひとりの少年が、息を切らして膝に手を突いていた。

「待って……ください……」

少年は顔を上げた。

秋城風太だ。病院を抜け出てきたのか。

「待たん。僕はこれから、奴を処刑する」

「で、でも……」

口ごもる。

「でも、何だ? 論旨も定まっていないうちから口を開くのはやめろ。阿呆がうつる」

苛立ち混じりにそう吐き捨てると、絶無は風太に背を向けた。

小説が面白ければフォロー頂けるとウレシイです。