おじいちゃん、また電話しようね

最近、やっと祖父の写真を見ても泣かなくなってきました。こうなるまでに4ヶ月という時間が過ぎました。

こちらは雪が降ってシンとしています。

今ごろ、「う〜サミィサミィ」と言いながら、あのホコリをはきだす石油ストーブで暖を取っているかなぁ。#創作大賞2022

突然逝った祖父

肺から二酸化炭素を出すことができず、いずれは麻酔がきくように意識が薄れて静かに亡くなるでしょう。それが祖父の主治医からの説明だった。

母親からの泣きながらの電話で、あと数日と聞き、ぼくは実家の近くの総合病院へスッ飛んで行った。

その時はまだ意識があった。

もう長くないからと特別に面会を許可された。

「柿」「いちじく」「ぶどう」

果物が食べたいという。

当然だ。そのまま家族以外からはなるべく水は飲ませないようにとスタッフには指示があったようだ。

毎年、渋い柿しか成らないのになぜかその年は甘い柿が庭で成った。いちじくもうちで取れたものを。それも今年は特別甘くできた。

それらを小さくカットして持参していた。

「皮は出していいからね」「お水ものむかい?」

「くいや」

にちにちと口を動かして、心配になるくらい喉仏を膨らませてそれが戻るとそう言った。飲み込むのでも重労働なようだ。

口をゆすいで、そのまま水を飲み込もうとするが上手く喉を通らない。

「吐いてもいいよ」と器を近付けると手で制して、何回かに分けて飲み込み、喉を潤した。はぁはぁはぁと早い呼吸をした後、はぁ〜というゆっくりした呼吸になるまでしばらく待った。血中酸素濃度が足りていないというアラームが鳴り続けていた。

「うどう」

「はいよ。ぶどうね。」

口が乾燥しているからか、筋肉が弱っているからか、上手く発声できない。本人もそれがわかるらしく大きく口を動かして声を出した。持ってきた分をほとんど食べると、ゆっくり呼吸を整えた。

本当に、もう長くないんだなと思った。

病室にいる間はずっと手を繋いでいた。

小さい時に繋いでいたのと同じ。皮がかたい。しっかりした手。今は皮が少しのびて柔らかいけど、あの時と同じ、おじいちゃんの手。

ぼくは上手く水を口に運べていたのだろうか。柿は大きくなかっただろうか。今でも不安に思う。

祖父のところに通うようになって1週間程経った頃、悲しいことを母親から聞くことになった。

「昨日も先生が来て話した」

と祖父が言ったそうだ。

その話をしていたのはぼくだったから驚いたし、悲しかった。ぼくをぼくとわからなくなっているのか。

話しかける時は名前を言った方がいいのかもしれない。意識が混濁してきている。

最後に会った日

その日は、母親と交代するように、弟と二人で病室に入った。

担当の看護師が言った。

「今来ているの誰かわかりますか?」

その質問、おじいちゃんがわからなかったらどうするつもりなんだろうと思って聞いていた。

「男かい?女かいや?」

「若い男の子、二人ですよ」

「〇〇くんと△△くんでしょ」

ちゃんと分かっているのか。驚いた。ぼくらを忘れたわけじゃないんだ。

看護師は続けた。「その人達はあなたにとってどういう存在ですか?」

「大事な大事な」

口を動かして、病室に響くように言った。

「孫です」

ぼくは涙が堪えられなくなっていた。

嬉しいのか悲しいのかわからなかった。おじいちゃんの前で泣くのも、弟の前で泣くのも初めてだった。

自分の名前をおじいちゃんの耳元で言ってからお話をした。

ぼくに色々なことを話してくれたのは、教えてくれたのは、おじいちゃんだった。ぼくはおじいちゃんが大好きだった。

その日は夜中、付きっきりで病室にいてもいいと許しが出たので泊まることにした。一度家に帰って、夜10時に戻って病室で過ごした。

おじいちゃんは寝ていたが、ぼくが来ると起きた。

どこまで見えているのか怪しい、白く濁った瞳だった。

「〇〇だよ。今日は泊まっていくよ。」

「〇〇くんはすごい。」

といって手を叩いた。もちろん音は鳴らなかったが。

夜中、どうしようもなく寂しくなるからその時に誰かいてほしい。母親におじいちゃんはそう伝えていた。

ぼくはそれを聞いて、オムツの交換も、手のマッサージも、何もできないけど泊まろうと思った。

おじいちゃんに恩返ししたい、おじいちゃんに大好きだって伝えたい。そう思ったから。おじいちゃんが眠るまでずっと手を繋いでいた。ぼくの声はちゃんと聞こえていただろうか。

「おじいちゃん、大好きだよ」「ありがとう」

夜中2時頃だろうか、自分の咳でおじいちゃんが起きてしまったようだ。

近くに行って、手を握っていた。呼吸が落ち着くまで時間がかかった。

「あ!き!」

「柿ね」

一度家に帰った時に果物をまたカットして持ってきていた。

おじいちゃんは声にだして教えてくれた。

その後もカットしてある果物を口に運んだ。おじいちゃんは一生懸命口を動かして、そして飲み込んだ。

まだ生きようとしてるのがぼくにはよくわかった。

毎日、歯間ブラシでキレイにしていたおじいちゃんの歯はもう黒くなって、食べカスが挟まっていた。水で濡らしたガーゼを渡すとおじいちゃんは自分で口の中や周りを拭いた。ぼくも拭いてやった。会話も段々しっかり出来るようになってきた気がする。

「もう帰りな」

朝5時を回ろうかというところで、おじいちゃんが言った。

オムツ交換に来てくれるスタッフや看護師さんに毎回「ありがとう」を言うおじいちゃんのことだ。ぼくを気遣っているのかもしれない。ぼくはいたくてここにいるんだよ、おじいちゃん。

「もうしばらくしたら帰るよ」

と伝えた。次、来るときは話せないかもしれない。手を握って、おじいちゃんの話す言葉を聞いた。

次の日。容態が良くなったからとのことで、個室から移され面会も禁止になった。リハビリをして、日常生活ができるようになったら転院するかもという話になった。

ぼくは安心して、おじいちゃんのいる病院を離れた。家族みんな、山場は越えたと思っていた。

それから数日後。父親からテレビ電話の着信がなった。出ると、母親と妹が「おとうさん!ありがとう!」とベッドに向かって叫んでいた。

人間の聴力は最後まで生きているらしい。ほんとうに最後まで…。

全て察したぼくも、おじいちゃん!ありがとう!と叫んだ。

しばらくすると医師が来て、ご臨終ですと言った。

伝えたいことは話していたからか、涙は出なかった。もはや悲しいとも思っていなかったかもしれない。こうなるのはずっと分かっていたことだから。覚悟していたから。

でも、もっとありがとうと大好きを言えていたらと思った。

その後

葬式やら、火葬やら、沢山のことを行ってもなお、やることは山積みだった。相続や家の建て替えの話、などなど。

「そういえばおじいちゃんのスマホも解約しないとね」

思い出したようにぼくが言うと

「そうなんだよ…」

と母親がもちろん覚えてましたというような顔で言った。いや、絶対に忘れてたでしょ…。

ぼくはいつかこうなるとわかっていた。離れて生活していたから、たくさん電話をかけておじいちゃんと話をした。こうなった時、後悔しないために。

最後の入院の前は1分も話すとつらそうにしていたけど。声を聞けるだけで嬉しかったし、おじいちゃんも嬉しそうにしてくれた。

ふと、おじいちゃんのスマホをみるとまだ充電が残っていた。病室に一応持ち込んでいたのだ。持ち主を無くしたスマホはほこりをかぶっていた。

その後のその後

おじいちゃんが夢に出てくるかもしれないよ。葬式の費用の文句でも言われるかもね。と家族で話していた。

この世を去る10年以上も前に自分で葬式の写真を撮りに行ったおじいちゃん。

しかし、その写真はいざ出番になると今と顔が違いすぎるという理由で却下された(本当は建て替え、引っ越しなどのゴタゴタでどこその写真があるのかわからなくなっていただけだろうと思う)。

この写真がいい!と選んだ代わりの写真。葬儀場の人が写真を加工してスーツを着ているような顔写真に加工してくれるらしい。

葬儀用の額縁に入った完成品を見てみるとなんだか物を言いたげな表情に見えた。元の写真は妹の隣で笑ってる写真だったのに。同じ顔の写真を使ってるはずなのにどうしてだ…?

「この写真じゃないだろ?」としゃべりかけてきそうだ。なんだか今にも怒られそうと母親は言っていた。

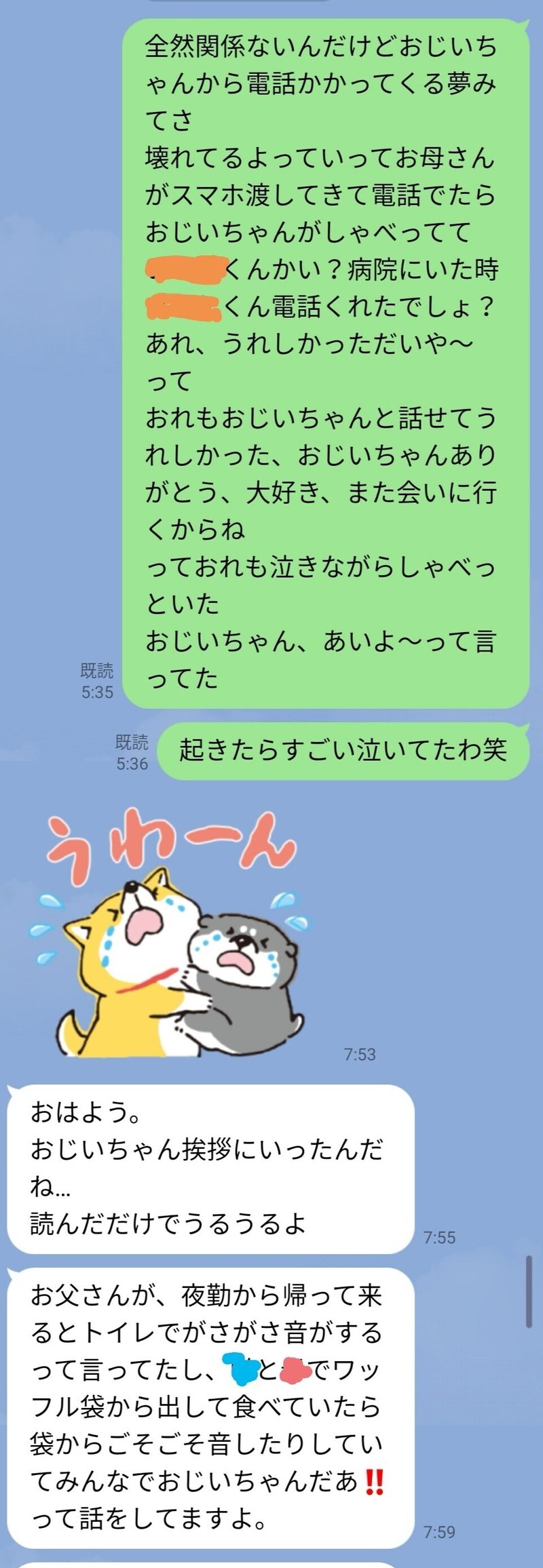

祖父が死んで、2週間ほど経ったある日、夢に祖父が出てきた。

いや、正確には出てきてはいないのだが…。

この夢の話でノートを締めくくろうと思う。

−−−−−−−−−

居間で家族みんなで話していると誰かのスマホが鳴った。

鳴っているのは…あれ、おじいちゃんのスマホじゃないか。

「お母さん、まだスマホ解約してなかったでしょ!」

やっぱり解約してなかった!解約しなよって言ったのに!勿体ない!タダじゃないのに!

そう思ってスマホの液晶をみると

おじいちゃん

と書いてあった。え?

「静かにして!!」

家族に向かって言った。

夢の中でぼくは、これが夢だと分かった。

だって、おじいちゃんのスマホにおじいちゃんが電話をかけてくるのはおかしい。それにおじいちゃんは死んだんだ。

夢なのにとても冷静だった。

でもなぜか、これは天国のおじいちゃんに通じている、おじいちゃんからの電話だ、とそう思えた。言い足りなかったありがとうを言うチャンスだと思った。

「もしもし、〇〇かい?」

「そうだよ」

ぼくの知ってるおじいちゃんの声より少し若いような気がした。でも喋り方はおじいちゃんだった。優しい声で嬉しそうだった。

「入院してた時に、電話くれたでしょ?」「あれ嬉しかっただいや〜」

夢の中でぼくは泣いていた。

そんなことのためにおじいちゃんは夢に出てきてくれたのか。夢の中の家族には変な顔されていたような気がする。

でも関係ない。これは夢なんだから。

ぼくは泣きながら叫んだ。

「ぼくもおじいちゃんと話せてうれしかった!」

「ありがとう!大好き!」

何回も叫んだ。

−−−−−−−−−

気がつくといつものベットで寝ていた。鼻と目がしらの間に涙が溜まって、それでも溢れて、頬を伝って流れていた。

起きてすぐに母親に連絡した。

今回はこの辺で。また次回があればお会いましょう。読んで頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?