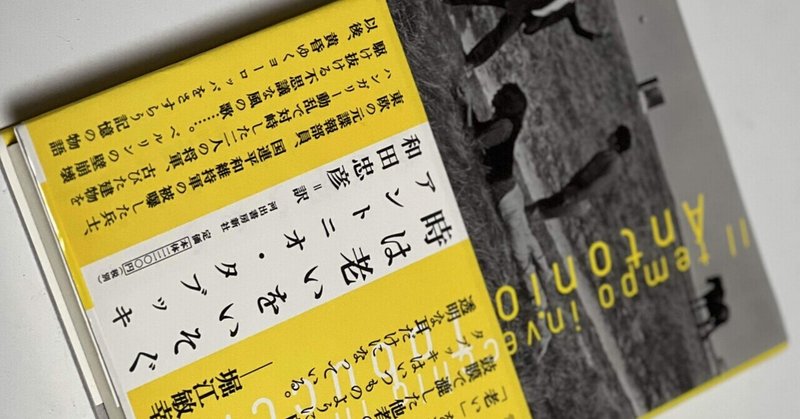

『時は老いをいそぐ』アントニオ・タブッキ

東欧の元諜報部員、ハンガリー動乱で相対した2人の将軍、被曝した国連軍兵士など、ベルリンの壁崩壊後、黄昏ゆくヨーロッパで自らの記憶と共に生きる人々を静謐な筆致で描いた最新短篇集。

タブッキは時と空間のねじれを記憶を媒体にした文章を音楽的に建築するかのように記録してきたのかもしれない───晩年の短編集を一日一篇ずつ再読していた。僕は心の中でタブッキの感想を言葉にしてはいけないという想いと言葉に残しておきたいという想いでいつもせめぎ合う。

そして知らなければ良かったことも知る───しかしそれは知るべきだった時と空間の記憶として。

読んだ感想のはしがきのようなもの

話はすこしタブッキから飛んでしまうけれど、僕は本書を読み終えた日、仕事の関係でヨーロッパ建築物関連の本を読んでいた。ポルトガルの古い建造物のページで手が止まった。

アルヴィト───オレンジの屋根に白い漆喰の壁の家々が青く広がる空の下に点々とある、ポルトガルの街。

そんなポルトガルらしい街、アルヴィトに、イルミダ・デ・サン・セバスティアンという教会がある。十六世紀に街の住人をペストから守るために建てられた。

後期ゴシック様式とムデハル様式が特徴的なその街はずれにある教会は高齢の女性によって守られていたようだ。

教会内部は十七世紀に天使や聖人のフレスコ画で飾られている。鍵を管理していたその女性が亡くなって、鍵の行方もわからなくなってしまい、ずっと扉は閉ざされたままだ───まるでアントニオ・タブッキの書き出しのような小さなこの街の出来事。

きっとよく調べてみれば、その女性が修道女なのか、街のいち市民なのかわかるのだろうけれども、僕にはそのどちらでもよく思えた。彼女は教会の沈黙の守り人であることに間違いない。

それでもどこか写真を見ていて、ロマンスを妄想した。情熱をうちに秘めて、街の若者たちを虜にしてきたはつらつとした少女でもなく大人でもない、鍵の主の若かりし頃。

彼女は誰かと恋に落ちたかもしれない。

敬虔なクリスチャンではあったけれど、スペインのロルカのような情熱的な詩も愛し、また、遠い外国のリルケの静寂に包まれた薔薇の詩も愛した。まるで、美しい幼なじみの青年を愛するかのように。

建築物の本を閉じて、しばらく、僕はそのようなことを想像し、ひとりの美しい幻想の花が咲き始めた。

マレーナ───彼女の名前は、マレーナ。

洗礼名はマリア。

マレーナ・マリア・ジョゼ

それが僕の美しい幻想の名前。

これはマレーナが髑髏になる僕の妄想だけれど、とりあえず、タブッキの短編についてまずは語ろう。

円

2023/01/29

シンボルスカの「老教授」を涙ながらに朗読する大叔父。朗読する詩を皆にデザートの皿の脇に置く配慮。そんな家族のやり取りではじまる意識の流れが大地の野生馬たちの円を描くように駆け抜ける姿となって地平線と溶け合ってゆく。

「その間、馬たちは円を描いて回っていて、ますます速度を増し、彼女の思考それ自体もまた円運動となって高速で回転し、思考はそれ自体について思考し、考えているということを考えている」

あゝ、ペソアだ。と僕は呟いて、仄白い太陽が一瞬だけ見えた午後の雪景色を写真に収めたことを思い出した。色んなことがぱたりと止み、違う色んなことが次々とやってくる。

それはまるで一度回り始めたら永遠に止まらないメリーゴーランドみたいだ。

「物事というのは、考えて、望みさえすれば自分の望んだように存在するものだし、そうすれば物事は自分で導くことができる、そうしないと物事のほうに主導権を握られてしまう。略でも物事の一切を導くものは何?」

『円』アントニオ・タブッキ著

ポタ、ポト、ポッタン、ポットン

2023/01/30

タブッキの作品を140字にしたり感想を書くなんて少し違う気がしなくもない。

でも、やっぱり好きなんだ。

エビのタリアテッレとエスプレッソを明日の昼に食べれたら、この世で何が一番美しいかなんてわかってても目の前の欲望にひれ伏する。

数日後、僕はエビのタリアテッレを作った。

亡者たちの食卓

2023/01/31

よく晴れている日だった。昼休憩、外で食事した雪の残る帰りに読んだ。

ベルリンに壁があって、東西に分かれていた日々がある日、壁が壊されて、すべて混沌に帰した。それでも個にとっての変わらない日々愛すべきひとたちは変わらずにあったのだろう。雪の結晶をよく見ると稠密ではないパターン化され再帰的に繰り返される隙間があるのがわかる。その向こう側は果てしなく広がり煌めく白い波、波のあいだに過ぎ去った時間とそこに存在したひとたちがこちらに手を振っているように思えた。資格試験の帰りの江ノ電の中のことを思い出した。夕暮れ時、僕は扉側にぼんやり突っ立って、片手には池袋のジュンク堂で買ったサルトルの実存主義とは何かを持ってた。

緩やかな速度で進む景色に溶けこんでいるガラス戸に映る僕が僕を見つめてきた。砂の城を作り上げるのに犠牲にしたことや大事にしなければいけなかったものを失ってから気づく。所詮ひとはひとりだと傲慢な思い上がりで気にも留めずぞんざいに扱ってきたものたち。曲がり角で出会ったり消えたりしたひとたち。彼らを全員集めて、エビのパスタとバタールモンラッシュをご馳走して赦してもらえるなら。

意味なんてあったか?大いにあるだろう、今も。手を振り返そうとしてそっと雪を除けるとそこには冷たさと柔らかい感触が混じっていて、背中の陽の光が小さな結晶をなんてことのなかったかのように溶かしてしまった。そんなことをとりとめもなく考えた。

こんなこと書いてどうするんだろう。

タブッキを帯の文言みたいに140字で丸めて適当に読了なんてできるわけないし、感傷をさらけてどうするんだろう、と自問自答する。

将軍たちの再会

2023/02/01

人生は時とともに円熟す

イェイツ

ハンガリー動乱で対峙したふたりがソ連崩壊後に穏やかな再会を果たす。

タブッキの物語の主人公はいつも《時》と自身含めて誰かとの《再会》のように思う。

いや、タブッキだけでなく、人生はそうかもしれない。ぼんやりしているとあっという間に過ぎていく。生に必死なときや円熟していない傲慢さが目立つ歳では振り返る余裕もない。

希望がどうだとか目的がどうだとか、それが自分の中心にしか向かわない。

本当は希望というのは弱い立場の人のものであってもだ。

いま目の前にあることの処理で追われる。歳を重ねるにつれてそれまでの悲喜交々を時々遠くから眺めたくなる時もあるのかもしれない。

沖のヨットから砂浜で遊ぶ子どもたちをみるのか、砂浜から向こう側を見るのか。実際に起きたことや流れた血が幻に見せかけられるのはある種の人間に備わった生きるための防御手段かもしれない。読んでいて少し趣向は違えどクンデラの無意味の祝祭を思い出した。

短い文章にタブッキらしいシニカルさのないまろやかさ、優しさと郷愁がある。

いずれは幻想、あるいは無に帰すのに、ひとは時代が変わっても「なぜ幻想のために血を流すのだろうか?」

風に恋して

2023/02/02

昔からこの作品がどうしてだか『時は老いをいそぐ』の中で好きなのです。

古い植物園を歩いていくと、突然開けた先に円形劇場が見えて、青空が広がり、いまは歌われなくなった歌のメロディーを子どもたちが口ずさむような、そんな風景を僕は想像してしまう。

フェスティバル

2023/02/03

1996年カンヌ映画祭審査員だったタブッキ。そこでポーランド映画監督クシシュトフ・キエシロフスキの映画をいつも脚本家として支えてきたピエシェヴィッチと出逢ったことから生まれた短い物語。キエシロフスキ監督作品が大好き。トリコロール三部作をまた観たい。トリコロール白の愛のジュリー・デルピーの透明感が美しくて三部作品の中で一番好きだ。

短編を読んでいて弁護士、裁判…と出てくると、殺人に関する短いフィルムが過った。

ポーランドといえばヤルタ以前も以降も領土が色々とあった国でもあり、また、カティンの森など、知らないといけない歴史が深い。プラハの春ではソ連に準じたり、ペレストロイカ以降は共産主義国家の指導に反発しながら、現在では独裁的とも言われたが、昨今の時事問題では欧米が称賛する摩訶不思議な現象。

雲

2023/02/04

「信念をもってのことでさえあれば、あらゆる理想は尊重すべきってこと」少女イザベッラが男に言う。確かに平和がやってきて、若くて向こう見ずで傲慢でひとりでだって生きていける、と思っていたらそう考えるのが自然なのかもしれない。

少女の《イザベル》訳者和田忠彦さんのあとがきから補足すると、「クロアチアの海辺のリゾート地に、なぜかコソボでの紛争処理に派遣され劣化ウランを浴びた元イタリア軍兵士が療養と称して日がなぼんやり雲をながめる」という設定。和田さんは「書くこと=つたえる」と解説されている。雲占いを覚えたら優しく「そこ」にある物語を伝えられるのだろう。コソボではいまもセルビア人とアルバニア人の対立がつづいているのだろうか。ふたつの民族の融和があまり聞こえてこない。

ブカレストは昔のまま

2023/02/05

ルーマニアといえばチャウシェスクがふと過ぎる。さまざまな時代を乗り越えて、息子に「ブカレストは昔のままだ」と言う老人の郷愁感が深い。例えば、街並みが変わってしまったとして、河川の流れそのものはあまり変化しない。その流れにしたがって歩いていくと、昔のままの橋があったりするのを見かけたとき、「あゝ、昔のままだな……」と思える。海岸部は砂浜が温暖化のせいか幾度もの高潮でだいぶ侵食され、面積がむかしと変わった。けれど遠くの灯台を見ると、「あゝ昔のままだな……」となる。街並みの歴史や時代による変化の曲線が連続性を保てていれば良いが、戦争や紛争などでは地形そのものが変わってしまったりもする。ベトナムの地形そのものが変わったことをバオ・ニンが『戦争の悲しみ』で訴えていたのを思い起こした。

ひとと土地との関係がバチン、と切られるのはあってはならない。

いきちがい

2023/02/06

最終話に相応しい一篇だった。

1945年から2008年までにあったことを妄想の旅人を介して描く。旅の飛行機内の前カゴにあった写真雑誌から語り、記憶、妄想、旅先の到着地であった修道院までがデジャヴとして現れていく様を想像した。この日読んだ須賀敦子さんの書評と重なるものがあり、不思議な偶然を感じる。

#一日一篇須賀敦子 『氷上旅日記 ミュンヘン─パリを歩いて』ヴェルナー・ヘルツォーク

— 卍丸 (@books_note2021) February 6, 2023

旅の目的、誰かを救済しようとすること、その行程自体が自らの救済となる。

未読だが映画があるようなのでそちらを観てみようと思った。 pic.twitter.com/6MT8ivpfVN

ひとというのはしかし、不思議な欲望とデジャヴに翻弄されるものでもある。

美しい幻を纏うひととの別れのあと、偶然幻影の実態を知ってしまうと、髑髏の空洞の目を覆い隠していただけであったのだ、と愕然とすることがある。修道院、と書かれた銃か何かで穴のあいた老朽化したブリキの標識、その穴が僕が今彷彿した虚栄に踊る髑髏の目であり、なんともやるせない気分だ。

偶然というのはときに幻想を粉々にし吹き飛ばす。

ヨーロッパ周縁の1940年代〜ソ連崩壊後と現代を円環上に並べた短編集。

みじかいあとがきのようなもの

九つの物語はヨーロッパ周縁のそれぞれの空間と時の物語。

地平線と溶け合う野生馬たちの翔る円からはじまり、虚構と現実とが曖昧になるいきちがいで終わり、そのいきちがいもやはり円環上の点のように、惑星の軌道のように、回っている──歴史とは、そのような繰り返しかもしれない……。

時と空間が主体であり、そのほか我々人間含めて全ては脇役の小惑星のように思えてくる。

タブッキの短編集『時は老いをいそぐ』はそのような短編集だった。

トリコロール三部作の脚本家との出会いから生まれたフェスティバルでは、記録と記憶について触れている。

僕は両方とも必要だと思っている。

事実をしっかりと記録し焼き付けて、記憶を掘り起こしたり、記憶の中から記録されたものを掘り起こしたり。

ところで、僕はこの作品で、作品とは全く無関係なある虚構の実体を僅かに見た。消えたと思っていたアニエスという髑髏。それは虚栄に踊り狂い、それ自身を幻想というベールで覆っていたこと、僕がそれを美しさと勘違いしていたこと。

まるでそれは、僕がはしがきで書いた、消えた鍵の持ち主の話から生まれたマレーナと髑髏みたいなものだ。

虚構と現実とは、そのようなものでもあり、修道院、と書かれた銃か何かで穴のあいた老朽化したブリキの標識、その穴が僕が今彷彿した虚栄に踊る髑髏の目であり、古い教会の老女でもあり、鍵穴でもあり、錆びついた鍵そのものかもしれない。しかし、複製されて、随分と前からこちらをずっと見ている。

真に美しい幻想とは、僕がその空気を知っていて土や水や季節、土地の昔の姿を指し示すものであり、それ以外は、フェスティバルのようなまやかしでしかないかもしれない───真のアニエスとはそういうもの。

だから土地とひとを分断してはならない。

しっかりと土地とひととを結びつける言葉というのは表面的な美ではなく、心に残る音楽性を持った美しさがあり、語りかけてくる。

再読して良かった。タブッキはやはり短編で輝くと思わされる。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。