【連載小説】Monument 第七章#5

眞琴

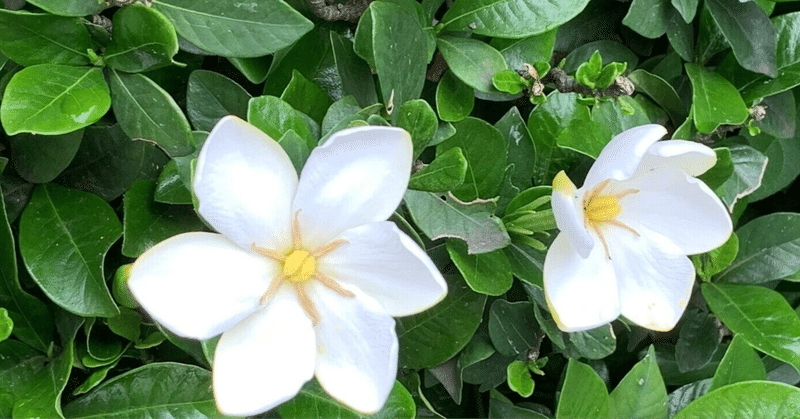

クチナシの、ほのかな香りで目が覚める。

わたしは窓辺に寄りかかったまま、ブランケットにくるまっていた。

薄く開けておいた窓から吹き込んだ夜風にあたったのか、片頬と耳が冷たい。

ブランケットから抜いた手を、そっと頬にあてがう。

温もりがなんとも心地よい。

今一つ焦点を結びきれない眼で振り返った窓の外――ベランダには、緑に混じって白が滲んだ。

ちょっぴり隙間をひろげて、窓の外を覗き見る。

明け方の冷気と一緒に、ふんわりと甘い香りが流れ込んだ。

四つ並んだクチナシの鉢。

そのすべてのつぼみが口を開きかけている。

夜露に照り映える、その白色が眩しい。

部屋の中へと向き直る。

薄暗がりの中、啓太郎はリビングのラグの上で大の字に、毬野はダイニングテーブルに突っ伏していた。

毬野からは寝息が、啓太郎からは微かにいびきが聞こえる。

二人そろって、ジャージ姿――バラ園潜入の支度のままだ。

意識の濁りが、一気に澄んだ。

飛び起きそうになった左の足に、激痛が走る。

はだけたブランケットの肩口をみれば、わたしもジャージを着たままだった。

なにがあった?

なぜ、わたしたちは、ここに居る?

どうやって、ここまで戻ってきた?

水路を進んで、バラ園にクチナシを植えて。

ホタルの光に追い回されて、遊園地の中を逃げ惑い、わたしは足を挫いた。そう、花時計のところで。

そして闇に沈んだ街の中から光が――モノレールが、やってきて……。

そこから先、記憶はあいまいにその輪郭を失って、ほんのりと暖かい想いだけが、なぜだか胸に湧いてくる。

ブランケットを剥いでみた。

泥だらけになっていたはずのジャージには、染みひとつなく、一片の土汚れすら見当たらない。

左足首には、裂いたタオルで応急処置がしてあった。

これもわたしの結びで間違いない。

足をかばいながら、二人を起こしてしまわぬよう、そっと寝室へと向かう。

短い廊下の先。

玄関には所狭しと長靴が並び、その脇には廊下を塞いで道具類の詰まったバックパックが、そのままにあった。

出立の前と、同じだ。

なのに、たった一つ。

大事なものが欠けている。

寝室のドアをぴっちりと閉じて、手早く着替えだけ済ませた。

ベッドサイドで昨夜から切りっぱなしのケータイに電源を入れる。

日付は一日、きっちりと進んでいた。

玄関のバックパックを跨いで外へ――駐車場へと降りていく。

いつものスペースに停まったままの車の中も、やっぱり空っぽだった。

どこにも、ない。

五つ目の――バラ園へ植えるはずだった――クチナシの鉢だけが。

馨

「起きて毬野! 啓太郎!!」

穏やかな目覚めは、眞琴の大声で破られた。

何も憶えていなかったけれど、いい夢を見ていた。

そんな気がしてならない。

「ないの。クチナシが。植えようとしていたやつだけが」

この騒ぎにも、のんきに寝返りを打っただけの啓太郎を、眞琴が揺さぶり起こす。

「落ち着け。眞琴」

早口にまくしたてる眞琴の言い分を聞きながら、状況を整理する。

現状だけから推せば、僕らは昨夜、潜入を断念して、そのまま眠り込んでしまった――と、こうなるよりほか結論はない。

けれど、三人の記憶――水路からバラ園へ侵入し、無事、クチナシを植え付けた後、謎の光を避けて園内を駆け、大階段の花時計へ至るまでの記憶は、ほぼ完全に一致していた。

眞琴がした怪我――捻挫の手当もしてあるし、麦と眞琴の弁が確かなら、二人の財布からは小銭が――往路のバス代の分だけ、減っているという。

そしてなにより、クチナシの苗木だけが、どこにもない。

「確かめに行こう」

出し抜けに眞琴が言い出した。

「どうやって?」

僕だって、クチナシの行方は気がかりだ。

でも、体験ボランティアは昨日までで終わっている。

今日から来週いっぱいは、バラ園ボランティアは休みに入ると聴かされていた。

無計画に動くのは、得策とはいえない。

昨夜の出来事が、もし本当にあったのだとすれば、なんの証拠も残してこなかったと言い切れる確証はなかった。

「犯人は、犯行現場に舞い戻る」

このあまりにも陳腐に過ぎるパターンに、自ら陥りたくはない。

「忘れ物した、ってことにするのはどお?」

リビングの敷物の上、胡坐をかいた啓太郎が、欠伸交じりに声を出す。

まもなく朝八時。警備員が詰所に入る。

忘れ物を取りに戻った、と言えば、確かに入れてはくれそうだが……。

「うん。それだ。そうしよう」

言うが早いか、眞琴はキーホルダーから鍵を外して僕に放った。

「車で待ってるから戸締りお願い。二人とも、早く着替えて降りてきて」

眞琴

守衛詰所に、車を着ける。

「おはようございます。どうなさいました?」

当直は、馴染みの警備員さんだった。

「おはようございます。朝早くから、ごめんなさい。昨日、更衣室に忘れ物しちゃったみたいで」

「それはお困りだったことでしょう。なにを忘れてこられました?」

「お財布――なんですけど」

口から出まかせの、ベタなウソになった。

「それは大変でしたね。少々お待ちください」

警備は、管理棟の中にも及ぶ。

昨日、ボランティアが捌けた後、入念に見回られていたなら、ジ・エンド、だ。

警備員さんが、ノートを繰る。

「うーん。こちらには届いていないみたいですねえ」

「たぶん、なんですけど、更衣室のロッカーの上じゃないかと思います」

とっさに「上」、と言ってしまったが、わたしの背丈でとどいたかどうか。

首筋に厭な汗が浮いた。

「わかりました。ご一緒しましょう」

「一人で大丈夫ですよ。鍵、お借りできますか?」

「申し訳ありません。許可証をお持ちでないと、お貸しできないん仕組みなんです」

そんなもの持っているのは、脩さんのほか数名だけだ。

警備員さんは表に回ると、詰め所の裏から、園内の巡回に使うパワーアシスト自転車を引いてきた。

「あ、あの――よろしければ、一緒に乗ってください。これから出掛けるものですから、ちょっと急いでまして」

後席の毬野が、わたしのシートを蹴っとばす。

――バカなことを、口走ってしまった。

警備員さんが一緒じゃあ、車中で作戦会議もままならない。

もっとも、ここへ来るまでの間にまとまらなかった話が、ここから駐車場までの、ほんの数分でまとまるとは思えなかったけど。

「承知しました。お言葉に甘えて、ご一緒させていただきます」

警備員さんが、それとなく車内を検めた。

「お連れ様は――ああ、体験でご一緒されてた方ですね。おはようございます――ええっと、そちら様は?」

「あっ、俺? ――こいつの、友人です」

助手席の啓太郎が、頬をひきつらせながら、後席の毬野を指さした。

警備員さんが、後のドアに手を伸ばす。

「お隣に失礼させていただきます。でもこれ、黛さんだから特別ですよ。厳密にはルール違反になりますので、くれぐれもご内密に。あ、構内速度は、遵守でお願いしますね」

馨

バラ園への入り口に一番近い駐車スペースで車を停めると、眞琴は真っ先に車を降りた。

「おや、足をどうされました?」

警備員が、眞琴に気付く。

「昨日、ちょっと飲みすぎちゃって……それで……」

眞琴が茶を濁した。

麦は、助手席から降りようとしない。

ルームミラーをのぞき込むと、にやりと一瞬、口元をゆがめてみせた。

どうやら、考えていることは同じらしい。

車内に残るとみせかけて、警備員と眞琴が去った後、園内に――バラのアーチの袂、クチナシを植え付けたはずの場所に潜り込もう、という算段だ。

警備員は、眞琴に随伴するだろう。

足の怪我のことだってある。

うまいこと時間さえ稼いでくれれば、どうというほどのことでもない。

仮にみつかったとしても、「帰りが遅いから、どうしたのかなあ、と思って」とかなんとか、適当にとぼけてしまえば、疑われることもないだろう。

「あの……ご面倒をお掛けしますが、お連れ様もご一緒に、ご足労をお願いいただけますか?」

僕らの目論見は、有無を言わせぬ次の一言で、もろくも打ち砕かれた。

「恐れ入りますが園内では、わたくしの目の届くところにいらしてください。これも決まりですので、どうか、ご容赦のほど」

眞琴

なにか、きっかけはつかめないだろうか。

そう考えながら、警備員さんを先頭に、クチナシへ向かう小径の前を横切った。

男二人とは、相談できそうにない。

足が痛むふりをして、警備員さんから、少し距離を取ったとたんに、

「失礼しました。早過ぎましたね。ごゆっくりで、かまいませんよ」

である。

後々、この話は、脩さんの耳にも届くことだろう。

怪しまれるような行動は、慎んでおくべきだ。

身動きが取れないまま、わたしたちは管理棟に到着した。

気を遣ってくれたのか、それとも男二人の目を憚ったのか。

警備員さんは、女子更衣室の中にまでは、ついてこなかった。

ここで、無駄に時間だけかけても致し方ない。

が、男二人が何事か思い付いてくれる可能性に賭けて、適当に時間をとった。

「いかがでしたか?」

「ありがとうございました。ありました」

バッグから出しておいた財布を手に、警備員さんに示して見せる。

「それは、なによりでした」

警備員さんは、鍵束を手に管理棟の錠をおろした。

そのまま真っ直ぐ駐車場へと、引き返していく。

無論のこと、わたしたちも従わざるを得ない。

「やあ、おはよう」

クチナシへ至る小径に差し掛かる手前で、声がかかった。

「下で聴いたよ。財布、忘れたんだって? 難儀だったねえ」

「おはようございます。脩さんこそ、どうしたんですか? 来週いっぱい、ボランティアはお休みでしたよね?」

脩さんの眼が、ちらちらと毬野と啓太郎を見る。

警備員さんと一緒のせいか、なにも詮索はされずに済んだ。

「うん、まあ、そうなんだけど……ねえ?」

脩さんは語尾を濁して、警備員さんに話を振った。

「ん? ああ、今年も……ですねえ」

したり顔の警備員さんが、鼻を鳴らした。

脩さんは満足げにひとつ頷くと、わたしたちを手招きして先頭を歩き始めた。バラのアーチ――クチナシへと至る小径を。

まずいことになった。

ほかのボランティアさんならいざ知らず、脩さんの眼だけは誤魔化せまい。

毬野は前髪を捻くり回し、隣で啓太郎は小さく両手を上に向け、お手上げであることを示した。

――この期に及んで、ジタバタしても始まらない。

いざとなったら昨夜のことを――いやいや、ここに至るまでの一切合切、香澄のことまですべて話して、クチナシを認めてもらえるよう頼み込んでみるよりほかに方法はない。

脩さんの背中が、バラのアーチの手前で停まった。

――万事休す。

わたしは左足の痛みを堪え、脩さんさんの前へ――クチナシとの間に割って入ろうと、駆け出しかけた。

「今年はまあ、ずいぶんと見事に咲いたものですねえ」

「うーん、ほんとだねえ――ん? どうしたい。眞琴っちゃん」

脩さんの隣。

少しだけ後ろで、わたしは呆然と立ち尽くす。

そこには、あった――クチナシが。

輝く朝露を、全身に纏って。

香澄の描いた絵よりも、遙かに大きく、逞しく。

もう何年も――いや、何十年も前から、そこに根付いていたかのように。

つやのある緑色の若葉に縁取られた、クリーム色の蕾がいくつも綻び、甘くやさしい芳香が漂う。

「どうだい、眞琴っちゃん。これはこれでね、バラとはまた一味違う趣があるだろう? うーん。いい香りだ」

脩さんが、満足げに腕を組み直し、深呼吸をする。

わたしは両の手を、後ろに居てくれるはずの毬野と啓太郎に差し出した。

それが、温かく包まれる。

わたしは――わたしたちは、しっかりと結び直した。お互いの両の手を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?