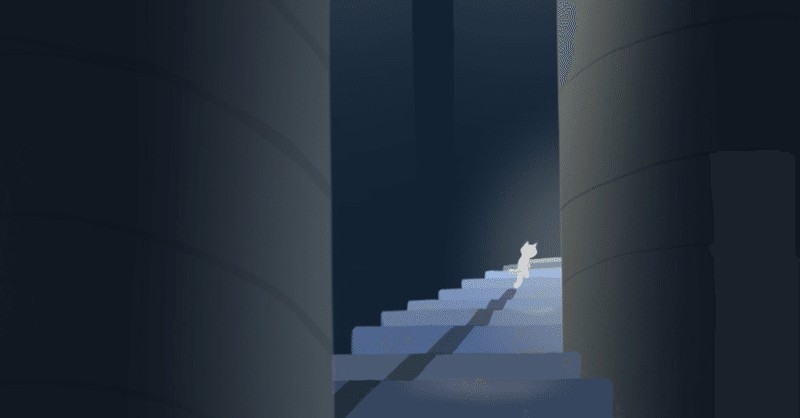

【短編小説】幻を見せる猫と星月夜

「や~い、半闇~。お前なんかこの国から出て行け~」

同年代の意地悪な子供らの声。飛んで来る石礫。制止しようとする女性の声。

「大丈夫?」

部屋に閉じこもる僕の様子を伺う声。

「……平気。何とも思ってない」

それは嘘。自分を守るために、自分についた嘘。

何ともない、何とも思ってない、と繰り返し言い聞かせることで、それを真実にしたかった。

傷ついた心をギュッと抑え込んで。

ハッと目覚める。室内は暗く周囲から聞こえる物音もなく、まだ夜が明けていないことを感じさせる。

僕は体を起こし重い息を吐く。久しぶりに子供の頃の嫌な夢を見た。そのシーンを見たのは初めてではない。

僕が起きたのに気づいたのか、暗闇に2つの光が出現し、傍へとやって来た。

それは、茶色がかった黄色と薄い青色の瞳を持つ、オッドアイの白い猫、僕の使い魔メルクだ。

僕はメルクを撫で、その2つの目を見つめながら、これまでのことを思い返した。

この世界には12の神がいる。

栄光・秩序・誇りを司る光の神、炎・熱・活力を司る火の神、石や岩・鉱物や金属・頑丈さや忍耐力を司る土の神、植物・豊穣・生命力を司る森の神、海や川・寛容さ・柔軟な発想を司る水の神、飛行や移動・他者との交流・行動力や自由意思を司る風の神、眠り・夢や幻・安らぎを司る月の神、知性・思慮深さ・未来予知を司る星の神、美しさ・芸術や創作・こだわりを司る美の神、氷や雪、冷静さや鋭さ、真理への探究心を司る氷の神、闇や影・死や不死・独立心や隠匿による保護を司る闇の神、本能や快楽・執着や一途な思い・革新を司る血の神、の12神だ。

人々はその中から2神の加護を受けて生まれて来る。

第1神の加護は目の色として現れ、第2神の加護は両手足の爪の色として現れる。加護とは神との結び付きであり、それによって魔法などの力を発揮できるが、同時に思考や生き方に強い影響を受けたりもする。

遥か昔、神の間で諍いが起こり、神々は3つの陣営に分かれた。光の神を中心にする光陣営と、闇の神を中心する闇陣営、そしてどちらにも属さず中立を保った中立陣営だ。

光陣営には、光、火、土、森の神が属し、闇陣営には、闇と血の神が属した。中立陣営には、水、風、月、星、美、氷の神が属した。

神々による戦いは熾烈を極め、それは人々の間にも及んだ。光と闇の陣営に属する神の加護を受ける者達は、自身を加護する神のために戦った。

そして劣勢になった闇陣営の神によって、戦いに特化した様々な生物が生み出され、それらは怪物と呼ばれて恐れられた。

人々の住む世界は荒れ果て、世界の破滅を望まない神々は、反目しながらも戦いを停止した。1年に1度だけ、特別に言葉を伝える日を設け、それ以外は関わり過ぎないように人々からは離れて存在している。

世界は12の国に分かれ、それぞれの国で12神の内1人を国神として奉った。それぞれの国には第1加護を持つ者が多く集まったが、新たに生まれて来る者は、その国の神の加護を持つとは限らなかった。

同陣営の神や、中立陣営の神、そしてわずかながらも敵対陣営の神の加護を持つ者も生まれた。それはさながら神の気まぐれのようでもあり、どの神の加護を持ってどの国に生まれるかは、人々のその後の人生を大きく左右した。

それぞれの国ではそのような者のために、同陣営の神や、中立陣営の神の神殿が、小さいながらも建てられた。

神の加護。それは、神の意思であり神による庇護と支配。

これは、神の加護に影響される社会の中で、翻弄され葛藤しながら生きる者達による、2神の加護の世界の物語だ。

僕は、人間の父親と闇エルフの母親から生まれた半闇エルフだ。闇エルフは闇陣営の神によって生み出された怪物に属する。そのため、光陣営の神を奉る国々では忌み嫌われた。

その闇エルフから生まれた半闇エルフも、同様に嫌われる存在だった。僕が半闇と呼ばれて苛烈な嫌がらせを受けたのも、その国が光陣営に属する土の王国だったからだ。土の王国唯一の港町であるこの町には、陣営は違うものの、水属性の者も一定数以上暮らしていた。

僕はまだ乳児だった頃、水の神の神殿の前で倒れている闇エルフ女性の腕の中にいた。闇エルフは体中に怪我を負っていて、朝早く見つかった時には既に息絶えており、近くには彼女を撲殺したと思われる血の付いた大きな石が残されていた。彼女の持つ加護は、中立陣営に属する水と風だったのに。

神殿の聖職者に保護された僕は人物鑑定を受けた。聖職者や高位の魔術師に可能とされるその術では、加護を受けている神、定められた寿命、大体の能力、職業、死んで生き返った回数、両親の種族と名前と生死、などがわかる。

幻術や変装を使って目や爪の色を偽装していても、人物鑑定を受ければ明らかになるというわけだ。

この鑑定により僕の母親が闇エルフだと判明し、僕を抱いて倒れていたのが母親だろうと判断された。この時点で両親共に亡くなっていることもわかった。僕はこの町の乳児院に連れて行かれ、その後はこの町の孤児院で育った。

僕を加護する神は、第1が星、第2が月だ。僕の瞳は星属性の証である青紫色であり、爪は月属性である紫色だ。僕の本質は、この中立陣営の2神からもたらされるものなので、半闇エルフである褐色の肌と尖った耳を持つ僕の姿を見てギョッとした人も、目と爪の色を見て警戒を解く。

それでも、12属性の中でも特に頭の固い土属性の民は、半闇エルフである僕に対する嫌悪感を捨てられないようだった。土属性ではなくとも、この国に住む以上は、多くの者が土属性の者に同調した。

10歳になる頃、嫌がらせに耐え続ける僕に転機が訪れた。

それぞれの国々では10歳になる頃には、将来に備えて色々な職業の見習いを経験し始める。多くの場合は初級学校に通いながら、教師に斡旋された見習い先での職業体験を複数経験する。その後いくつかの専門職の基礎を学ぶための中級学校に進学する者もいるし、その中でも更にその職を極めるために上級学校に進学する者もいる。

様々な理由で学校に通い続けることが困難な者は、見習い先を1つに定め、そこに住み込みで職業体験し、長い年月をかけて職業の知識や技術を習得する場合もある。

孤児院でも初級学校でも孤立していた僕だったが、ある日孤児院の職員に、1人の人間の女魔術師を紹介された。

年の頃は30代中頃、僕と同じく青紫色の目と紫色の爪の、星と月の加護を持つ人だった。左の耳には星の神の守護宝石である、青紫色のアイオライトの耳飾りが、右の耳には月の神の守護宝石である、紫色のアメジストの耳飾りがあった。

彼女は僕に、1人前の魔術師として生きて行けるようにしてあげるから、やる気があるなら見習いにおいで、と誘ってくれた。

半闇エルフだからと嫌悪感や余所余所しさを示すこともなく、居場所を与え、力を授けることを約束してくれた彼女に、僕は心から感謝し、この日から彼女の弟子となった。

彼女は町外れの高台にある、山へと向かう道の入口に居を構え、使い魔の黒い猫と一緒に住んでいた。僕は少ない荷物をそこへと運び、住み込みで学びながら生活を共にすることになった。

魔術師になるための勉強は簡単なものではなかった。それでも、苛烈な嫌がらせに傷ついていた毎日と比べれば、それは楽園の日々だった。

厳しくも愛情のある言葉と眼差しは僕だけに向けられるものであり、同じ目と爪の色は僕に安心感と親近感、信頼をもたらした。僕は敬愛の思いを込めて彼女を「先生」と呼んだ。

時に、嫌がらせを受けていた頃の夢を見てうなされることもあったが、それに気づいた先生が、眠りを司る月の神による安眠の魔法をかけてくれるようになってから、それもなくなった。

ある時先生に、どうして僕を弟子にしてくれたのかと聞いたことがある。先生は、同じ目と爪の色を持つ子供の不遇を放っておけなかったから、と言った。

先生の所には時折、かつての冒険仲間だという先生と同じ年頃の戦士の男が訪ねて来た。先生の妹夫婦が住む風の王国を拠点にしているというその戦士は、黄緑色の目と水色の爪の、風と水の加護を持つ人だった。

先生は戦士に、僕へ稽古をつけてくれるよう頼んだ。それは、常に魔法が使える状況ではあるとは限らないから、という先生の判断であり、理不尽な世界においても可能な限り僕を生き抜かせようとする、先生の配慮だった。

戦士は快く引き受けてくれ、僕は護身術として、ナイフを使った格闘術や杖を使った戦い方を習得した。

僕は懸命に魔術に関する知識と技術を習得した。ある一定の段階に達すると、使い魔を召喚する魔法について教えられた。

術者と使い魔は感覚を共有することができる。それによって離れた場所の情報も、使い魔の目や耳で見たり聞いたりして知ることができるのだ。

使い魔を操って行動させることもできるし、戦闘において一緒に戦わせることもできる。日々の生活において様々に協力してくれる友でありパートナーとなるのだ。

教わったように召喚の儀式を行い、僕の下に現れたのは、茶色がかった黄色と薄い青色の瞳を持つ、オッドアイの白い猫だった。

僕は使い魔になったその猫にメルクという名をつけ、感覚を共有する訓練を行った。それには意識の集中が必要で、それができない時は僕の感覚は半闇エルフの体に留まったままになる。

ある日感覚を共有し、メルクの右目を閉じた状態で左目だけで視界のものを見ていた時だった。幼い頃に苛烈な嫌がらせを受け、傷つきながらも何とも思ってないと嘘を吐いていた自分の幻が見えた。僕は驚きの余り、一旦意識の集中を切らしてしまった。

何だったのだろうと思いながら再び意識を集中し、今度はメルクの左目を閉じた状態で右目だけで視界のものを見てみた。すると今度は、7歳くらいの女の子の手を引いてやって来る、先生のかつての冒険仲間の戦士が見えた。

どういうことだろうと思い、先生に尋ねてみたが、先生にそんな経験はなく、わからないとのことだった。それでも、幻を司る月の神と未来予知を司る星の神に選ばれたこの猫が、あなたの力に応じて現れたのかもしれない、と言っていた。

僕は取りあえずそんなふうに納得することにしたが、何となくその後は、あまりメルクを使った片目見はしないようにした。特に僕の過去の幻は、あまり楽しい気分にはならない可能性が高かったからだ。

僕は6年に渡る魔術師見習い修行の後、ついに先生から、1人前の魔術師になったことを認められた。

先生は戸棚の引き出しから持って来た物を僕に差し出した。それは、星の神の守護宝石である青紫色のアイオライトの耳飾りと、月の神の守護宝石である紫色のアメジストの耳飾りだった。

それは、先生が身につけている物と対であり、先生からの卒業の証だった。守護宝石を見えるように身につけることで、物事が上手く行くよう少しだけ神様が手助けしてくれることがある、ということは知られていた。僕は先生とお揃いであることを喜び、感謝して受け取った。

僕が、卒業に至るまで見捨てずに導いてもらった礼を言うと、先生は、今度はあなたが困っている人を助ける番よ、と言って微笑んだ。

そして先生は、何か迷うようなことがあったら、星や月を見るように、と言った。きっと星や月の神が導いてくれるから、と。

更に先生は僕に、星の王国か月の王国を拠点として暮らすよう勧めた。星の王国にも月の王国にも、闇エルフや半闇エルフが集まって暮らす里はある、と言って。

僕は卒業しても先生と共に過ごしていたかったが、僕が1人でもちゃんと生きて行けるようにと心を砕いてくれた先生の思いに報いるために、6年間過ごした場所を離れることに決めた。

旅立ちの準備に日々を費やす頃、7歳くらいの女の子の手を引いて、先生のかつての冒険仲間の戦士がやって来た。

僕は、かつてメルクの右目見で見た幻が現実になったことに驚いた。本当に、僕の使い魔は過去と未来を見せることができるのだと知った。

戦士の話によると、先生の妹夫婦が事故で亡くなったため、血縁である先生の所に連れて来たとのことだった。

女の子は悲しみと疲れからか、暗く沈んだ目をしていた。その濃いピンク色の目と緑色の爪は、美と森の神の加護を示していた。

女の子は、余計なことは考えられない状態なのか、それとも女の子が住んでいた風の王国が中立陣営の国だからか、半闇エルフの僕を見ても驚いたり怯えたりすることもなく、僕をホッとさせた。

先生は女の子を抱き締め、その金色の髪を撫でて慰めた。妹夫婦に代わり姪を育てることにした先生に対して、まだ名残惜しい気持ちはあったが、すぐに出て行くから僕のことは気にしないで、と先生と女の子に言った。言ってしまってから、その言葉は嘘だな、と自分で思ったが。

それでも、嘘でも言わなければならないこともある。僕は荷物を背負い、メルクを連れ、風の王国に戻る戦士と共に先生の家を後にした。

風の王国までは戦士が同行してくれた。その後は1人で星の王国まで向かった。

中立陣営の国に入ってから、人々から向けられる視線から射すようなものが消えたように感じた。仕方がないことかもしれないが、やはり種族的な偏見は罪だな、と思った。

星の王国に入ってからは、人々から向けられる視線が、今までは感じたことのない好意的なものに変わった。国神の加護を持つ者というだけでこんなにも見られ方が変わるのか、と驚き、嬉しく思いながらも、何となく複雑な心境でもあった。

その後、星の王国の町に拠点を定めた僕は、魔術師として冒険稼業にて暮らして行くことにした。

1人でこなす仕事もあったが、仕事内容によっては協力を求められたり、そんな縁で僕も協力を要請したり、パーティーを結成する程には、まだ他者に対して強い信頼を持つに至らない僕の、緩い付き合い方だった。

星の王国の町で暮らす僕は、年に1回程度、先生と手紙のやり取りをした。先生の手紙には、僕を気遣う言葉や姪の成長を伝える内容があった。

先生の家を離れ星の王国に来てから9年近く経った頃、久しぶりにメルクの右目見をした際に、衝撃的な幻を見た。ベッドに横になった先生が、眠るように死ぬというものだったのだ。

この世界には寿命が定められている。修行中にもそのことは学んだ。僕の寿命はまだまだだが、先生自身は50歳の誕生日は迎えられない、と言っていた。49歳が寿命なら、50歳の誕生日前日には亡くなる運命なのだ。

その運命を、先生も受け入れていた。先生からの最後の手紙には、最後の日まで姪と一緒にいつものように過ごす、と書かれていた。最後の挨拶に会いに行こうかとは思ったが、2人の邪魔をしてはいけないような気がして、僕は遠慮してしまった。これまでの数々の礼を重ねて書き送り、お別れの言葉としたのだった。

だから、近々亡くなられる頃合いだとはわかっていた。改めて寂しくはあるが、その理を曲げることは許されないことだ。

その後、僕は警戒しながらも久しぶりに、土の王国の僕が育った町を訪れた。

町は相変わらずな感じで、人々も、街並みも、大通りから見える港や、船や、その向こうの海までが、半闇エルフである僕に余所余所しい感じがした。

僕が先生と過ごした家を訪ねると、既に家は空き家と化していた。扉には、先生は亡くなり姪は町の宿屋に住み込みで働いている、という内容の貼紙があった。

僕が町の共同墓地を訪ねると、先生の墓があった。新しい花が供えられており、見渡すと、墓地から出て行く金髪の少女か女性の後ろ姿がちらりと見えた。成長した女の子、先生の姪かもしれないと思いながらも、僕は確かめなかった。

僕は墓前に参り、先生に挨拶した。迷惑になるといけないので姪御さんには会いに行きません、と先生に祈りながら、同時にその言葉は嘘だな、と自分で思っていた。事実ではあるけれど、本音は別の所にある。先生はどう思うだろうかと思うと、その本音も認めたくなかった。

僕は星の王国に戻り、それまでのように冒険稼業を続け、やがて約1年が過ぎた。

そして今、僕は久しぶりに幼い頃の嫌な夢を見たというわけだ。

僕は、自分を落ち着かせようとするように、メルクを撫でた。そして意識を集中し感覚を共有する。左目を閉じて右目だけで視界に入るものを見た。

そこには、僕が育った土の王国の町が、海からの大津波に飲み込まれる幻があった。空には満月が見えた。

「なんてこった……!」

とんでもない幻に呆然とする僕は、急いで窓の雨戸を開けてみた。夜と朝の狭間の暗い空には、星々と三日月が見えた。

僕は、どうするべきだろう。

ベッドに座り込んだ僕に、感覚の共有が切れているメルクが爪を立てた。

痛み。その痛みは、決して忘れることはない傷ついていた幼い頃の日々を思い出させる。

このまま、何もしないことをも選択できる。そう、あの町がどうなろうと、知ったことではない。

先生はもういない。

僕の母親を殺し、長い間僕を虐げて来たあの町の民がどうなろうと、知ったことではないし、助ける義理もない。孤児院で世話にはなったが、そこに僕の居場所はなかった。

脳裏に、先生の姪である女の子の姿が思い浮かんだ。それは、最後に見た濃いピンクの目の幼い顔であり、彼女かもしれない金髪の後ろ姿でもあった。

僕は、彼女に対してわだかまる思いがあった。思い返せばそれが、未来の幻を見た僕に嘘を吐かせて来たのだ。

彼女に遠慮して僕のことは気にしないでと言いながら、本当は先生に気にしてほしかった。迷惑になるから彼女には会いに行かないと祈りながら、本当は最後まで先生を独占し僕に遠慮させた彼女に対する嫉妬があったから、会いたくなかったのだ。

このまま彼女を見捨てて、僕は後悔しないだろうか。恩人である先生が大切に育てた姪の彼女を。

僕はメルクの右目をじっと見つめた。もちろんそこには何の答えもなかったが。

助けに行けば、僕は自分の胸にわだかまる思いに嘘を吐くことになるだろう。助けに行かなければ、心の中で先生に嘘を吐き続けることになるだろう。まさか本当に現実になるとは思わなかった、などと言って。

迷った時は星や月を見るようにと言っていた先生の言葉を思い出し、僕は窓から、夜明けが迫る空に残っている星と月を見上げた。

ふと、初めて出会った時の女の子が、半闇エルフの僕を見ても驚いたり怯えたりすることもなく、僕をホッとさせたことを思い出した。そして、卒業の時に先生が、今度はあなたが困っている人を助ける番よ、と言って微笑んだことも。

僕は着替えて出かける準備をした。耳には先生からもらったアイオライトとアメジストの耳飾りをつけて。

僕は先生から受けた恩を返すだけだ。それだけでいい。

例えどれだけ自分に嘘を吐こうとも、既に先生が故人であり、他の誰に知られることもなく心の中だけだろうとも、先生に嘘を吐き続けるのは嫌だった。

だから僕は行くことにしたのだ。

「行くぞ、メルク」

僕が声をかけると、そうすることは初めからわかっていたと言わんばかりに、使い魔であるオッドアイの白い猫が、ニヤリと笑ったような気がした。

こちらから続編もご覧いただけます。

本作は、りようさんの詩「オッドアイのしろいねこ」を元に、創作しました。

紹介していただきました。

りようさん、ありがとうございます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

よかったら「スキ」→「フォロー」していただけると嬉しいです。

コメントにて感想をいただけたらとても喜びます。

サポートしていただけたら嬉しいです。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます。