「FACTFULNESS(ファクトフルネス)」の翻訳本ができるまで

2019/3/10追記: 『ファクトフルネス』へのよくある批判に対するわたしのコメントをこちらに書きました↓

こんにちは!

シリコンバレー在住のエンジニア・ブロガーの上杉周作です。

このたび、2019年1月に日経BP社から発売された訳書「FACTFULNESS(ファクトフルネス)」の翻訳を関美和さんと共同で担当いたしました。

「ファクトフルネス」の紹介文

公式の紹介文はこちら(一部略)。

世界で100万部の大ベストセラー! 40カ国で発行予定の話題作、待望の日本上陸

「名作中の名作。世界を正しく見るために欠かせない一冊だ」―ビル・ゲイツ

「思い込みではなく、事実をもとに行動すれば、人類はもっと前に進める。そんな希望を抱かせてくれる本」―バラク・オバマ元アメリカ大統領

ビル・ゲイツは、2018年にアメリカの大学を卒業した学生のうち、希望者全員にこの本をプレゼントしたほど。

教育、貧困、環境、エネルギー、医療、人口問題などをテーマに、世界の正しい見方をわかりやすく紹介

本書では世界の本当の姿を知るために、教育、貧困、環境、エネルギー、人口など幅広い分野を取り上げている。いずれも最新の統計データを紹介しながら、世界の正しい見方を紹介している。これらのテーマは一見、難しくて遠い話に思えるかもしれない。でも、大丈夫。著者のハンス・ロスリング氏の説明は面白くてわかりやすいと評判だ。その証拠に、彼のTEDトークの動画は、累計3500万回も再生されている。また、本書では数式はひとつも出てこない。「GDP」より難しい経済用語は出てこないし、「平均」より難しい統計用語も出てこない。誰にでも、直感的に内容を理解できるように書かれている。

訳者のプロフィール

ちなみに、わたしのプロフィールはこちら(本書の訳者紹介ページより)。本業はエンジニアで、本の翻訳は初めてです。またわたしは88年生まれで、12歳からアメリカに暮らしています。

IT技術者。カーネギーメロン大学でコンピューターサイエンス学士、ヒューマンコンピュータインタラクション修士取得。卒業後、シリコンバレーのPalantir Technologies社にてプログラマー、Quora社にてデザイナー、EdSurge社にてプログラマーを経験。現在はフリーランスプログラマーとして活動するかたわら、不定期で実名ブログ「上杉周作」を更新中。

もうひとりの訳者、関美和さんのプロフィールはこちら(同じく訳者紹介ページより) 。

翻訳家。杏林大学外国語学部准教授。慶応義塾大学文学部・法学部卒業。電通、スミス・バーニー勤務の後、ハーバード・ビジネス・スクールでMBA取得。モルガン・スタンレー投資銀行を経てクレイ・フィンレイ投資顧問東京支店長を務める。主な翻訳書に、『アイデアの99%』(英治出版)、『TED TALKS』『Airbnb Story』(日経BP社)、『ハーバード式「超」効率仕事術』(早川書房)、『えんぴつの約束』(飛鳥新社)、『シェア』『MAKERS』『ゼロ・トゥ・ワン』(NHK出版)などがある。また、アジア女子大学(バングラデシュ)支援財団の理事も務めている。

共訳者の関さんと、単行本の発売日前日に撮った写真。

「ファクトフルネス」日本語訳ができるまで

友人から「どういう経緯で訳書を出すことになったのか」と聞かれることが多いので、せっかくなら記事にまとめようと考えました。本の内容について、翻訳のこだわりについての記事は別途書く予定です。

以下、この本ができた経緯を時系列で書いていきます。

2016年〜2017年:翻訳者の関美和さんと知り合う

2015年11月に、わたしはあるブログ記事を公開しました。記事の最後には、著名投資家のピーター・ティール著「ゼロ・トゥ・ワン」からの引用文を載せていました。すると3カ月後、たまたまわたしの記事を目にした関美和さんが、こんなメールを送ってくださいました。

はじめまして。翻訳者の関美和と申します。ピーター・ティールの「ゼロ・トゥ・ワン」を翻訳しました。たまたま上杉さんのブログに遭遇し、感激してメールを書いています。今、私は大学でフルタイムの教師として英語を教えています。(中略)なにかテクノロジーを使った英語学習のヒントがあったら、ぜひ教えていただきたいと思い、失礼ながらメールを送らせていただきました。

その後、関さんとは何度かメールでやりとりしました。それから1年半後の2017年6月。わたしがシリコンバレーから一時帰国したタイミングで、彼女が教鞭を執る杏林大学でゲストスピーカーとしてお話をすることに。こちらがそのとき彼女の研究室で撮った写真です。

2018年3月:関さんから「ファクトフルネス」を共同翻訳しないか?とご提案をいただく

アメリカで「ファクトフルネス」が発売される約1ヶ月前に、著者、故・ハンス・ロスリングの講演動画(TEDトーク)をたまたま拝見しました。ハンスの講演動画は累計3500万回以上見られているほど人気なのですが、恥ずかしながらわたしはこの時が初見でした。

動画をツイッターでシェアしたところ、それを見た関さんから、「このたび『ファクトフルネス』の翻訳を担当することになったのですが、共訳にご興味はありますか?」とご提案いただきました。即答はできなかったのですが、「原著を読んで、面白かったらご協力いたしたいです」と伝えました。

ちなみに、「ファクトフルネス」が生まれたエピソードはこちら(訳者あとがきより一部略):

『ファクトフルネス』の著者、ハンス・ロスリングは医師であり、公衆衛生の専門家であり、またTEDトークの人気スピーカーでもあります。(中略)

ハンスはスウェーデンのウプサラに生まれ、母国スウェーデンとインドで医学を学び、医師になりました。その後モザンビークのナカラで医師として働き、貧しい人々の間で流行していた神経病の原因を突き止めます。この病気がコンゾです。この本にも当時の経験のいくつかが描かれています。

その後、スウェーデンに戻ってカロリンスカ医科大学で研究と教育に励みました。この頃から、人々の知識不足と闘うことがハンスの人生の使命となったのです。以来、世界の舞台で「事実に基づく世界の見方」を広めることに尽力してきました。

残念なことに、ハンスはこの本の完成を待たずしてこの世を去ってしまいました。残された原稿を完成させたのは、息子のオーラとその妻のアンナです。オーラとアンナはそれまで18年間ハンスと共に人々の知識不足と闘ってきました。(中略)

いまではハンスの遺志をついで、オーラとアンナの2人が「事実に基づく世界の見方」を広めるために力を尽くしています。

2018年4月中旬:原著がアメリカで発売され、ひと晩で読み終える。翻訳を決意

というわけで、原著がアメリカで発売されたタイミングで読んでみることに。英語で300ページ近くあるのですが、あまりに面白かったのでひと晩(6時間ほど)で読み終えてしまいました。

結論から言うと、「ファクトフルネス」はとても良い本だと思いました。ビル・ゲイツが、「名作中の名作」と呼んだ理由がわかりました。「難解で読み応えがあり、読後にとても考えさせられる名作」ではありませんが、「あまり深く考えてこなかったけど大事なことを、誰にでもわかる言葉で解説してくれる名作」だと感じました。

とくに、後半部分がとても面白く、第10章に出てきたモザンビークのエピソードはとても衝撃的でした。ちなみにこのことは、わたしの「訳者あとがき」でも触れています。

読了後すぐに、関さんに「ぜひ共訳したいです」と連絡しました。

2018年4月下旬:関さんと中川さんと打ち合わせ

わたしが4月末に日本に一時帰国したタイミングで、編集者の中川さん、関さんと都内某所で打ち合わせをしました。

中川さんは『HARD THINGS』『ジョナサン・アイブ』『ジェフ・ベゾス 果てなき野望』『グロースハッカー』『フェイスブック若き天才の野望』『スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン』など、シリコンバレー関連の本を担当されてきた方でした。わたしも中川さんと面識があり、彼女もわたしのブログを時折読んでくださっていました。

打ち合わせで決まったことは以下の通り。

・わたしが本の前半すべてを翻訳し、関さんが後半すべてを翻訳する(編集は3人全員がやる)

・わたしが先に翻訳をはじめ、関さんが文体をわたしに合わせてくれることに

・連絡はSlackで、執筆はGoogle Docsで行う。固有名詞の対訳はGoogle Spreadsheetにまとめる

・原著の著者(と、彼らが率いるギャップマインダー財団の方々)ともやり取りをする必要があったので、それはわたしが担当

締め切りは決めませんでした。「夏に初訳を終えて、秋に編集作業に入れたらいいですね」といった、ざっくりとした感じだった気がします。

また、関さんに「翻訳の際に使われている辞書はありますか?」と質問もしてみました。彼女は「紙の辞書はとくに使っていない。でも、オンラインの日本語類語辞典はよく使う。わからない英語表現は、グーグルで画像検索をしたりする」と仰っていました。

打ち合わせでは低温調理のお肉を美味しくいただきました。

2018年5月中旬:Slack開設、翻訳開始

アメリカに戻り、5月中旬にSlackアカウントを開設し、わたしが先に翻訳をはじめました。関さんは仕事の関係で7月まで着手できないとのこと。わたしもシリコンバレーでフリーランスエンジニアとして働いていましたが、空き時間を見つけて少しずつ訳していきました。

何年もやってきたブログ記事の翻訳は、正直言うとテキトーにこなしていました。「何か問題があったら、公開後にでも直せばいい」と毎回思っていました。

しかし、「ファクトフルネス」は勝手が違います。2017年に亡くなった著者のハンス・ロスリングは世界的に有名な方でしたし、ビル・ゲイツが本書をバズらせてアメリカではすでにベストセラー。 それをど素人の自分が訳していいのか…というプレッシャーがありました。

最初はなかなか筆が進みませんでした。しかし、中川さんと関さんが常に励ましのコメントをくださり、重圧に潰されずにすみました。とても感謝しています。

ハンスはとても柔らかい語り口で講演をする人でした。そんな雰囲気を文章に反映しようと、自分なりに試行錯誤してみました。関さんにGoogle Docsのコメントでお褒めいただいたときは嬉しかったです。

例その1↓

例その2↓

2018年6月:原著の著者のアシスタントの方と一向に連絡が取れない

翻訳をするにあたって、原著の著者に意見を求める必要がある場面が何度もあります。ファクトフルネスの場合、海外の出版エージェントの方から「原著の著者は忙しいので、直接コンタクトせずに、アシスタントのX氏(仮名)を通すように」と言われました。

しかし、X氏に何度わたしがメールを送っても返事が返ってこず。著者に直接メールを送ってみても返事はなし。このせいで本のなかでも重要な部分の翻訳に着手することができず、宙ぶらりんの状態がひと月以上続きました。

2018年7月上旬:著者のひとり、アンナに京都で会う

どうしようか悩んでいると、ハンスの義理の娘で、著者のひとりであるアンナが、京都の統計学のカンファレンスで登壇することになりました。これはチャンスだと思い、彼女に直談判しに行くことに。しかも中川さんのお計らいで、翻訳者として彼女へのインタビューを担当することになりました。というわけで7月に一時帰国し、気温が38度を超えた京都に向かいました。

ちなみにアンナ自身もTEDトークの講演者で、本書の執筆にも大きく貢献しました。

こちらはインタビューの様子。恥ずかしながら、どちらがインタビューされているのかわからない構図の写真ですね。

インタビューの内容は別途記事にする予定ですが、最後に気になっていたことを聞いてみました。

—アンナさん、アシスタントのXさんに翻訳に関する質問のメールを送ったんですけど、一ヶ月以上も返事がないんですよ。

—ああ、Xなら、ちょっと前にふらっと旅に出てしまって。アフリカかどこかに。それから、わたしたちですら連絡が取れなくなってしまったんです。彼、ぶっ飛んでて…

—あらまあ。

—代わりにわたしのチームのY(仮名)を紹介しますね。質問などは逐一Yに送ってくだされば、お答えできると思います。

結局、このYさんと繋がることができ、著者のふたりと常に連絡を取り合えることに。重要な部分も翻訳出来ずじまいだったのですが、著者たちが質問に答えてくださり訳せるようになりました。

またYさんを通して、原著の間違いを何個か指摘しました。たとえば、わたしが訳を担当した第4章にあった、東日本大震災についての間違い。原著では、東北地方太平洋沖地震の震源の深さが「8マイル (13km)」とされていたのですが、実際には震源はもっと深く、米政府機関の発表では「18マイル(29km)」、日本政府の発表では「24km」でした。これを下のようなメールで指摘したところ、間違いを認めてくださいました。

翻訳だけでなく、ファクトチェックにもかなりの時間を費やしたんですよ!

2018年7月下旬〜8月:関さんが本気を出す

わたしがカメのようにのんびり訳していると、時間に空きができた関さんが、ウサギのごとくすごい勢いで翻訳をされました。ひと月もしないうちに、彼女は担当の部分をほとんどすべて訳してしまいました。もちろん、訳の質もとても高く、さすがプロだなあ…と思いました。わたしも負けじと、8月に担当していた第5章までの翻訳を終えました。脚注の翻訳も半分ずつやったのですが、ふたりとも9月上旬に終わりました。

訳を書くよりも、校正のほうが時間がかかります。わたしたちはGoogle Docsのコメント機能を使って、数多くの議論を交わしました。たとえばこちらのスレッドは、わたしの訳に中川さんと関さんがコメントしてくださった例。

こちらのスレッドは、関さんの訳にわたしと中川さんがコメントした例。

上記のようなGoogle Docsのコメントスレッドを数えてみると、全章合計で1090スレッドになりました。日本語訳は出典をのぞくと370ページほどあるので、単純計算で1ページあたり3スレッドという計算になります。

2018年9月:図やイラストの翻訳をイラレのファイルに直接書き込む

文章の翻訳をすべて終えたところで、今度は図やイラストの翻訳に取り掛かりました。

まずは日本語フォント選びから。原文では、図やイラストにはGill Sansという書体が使われていました。ポップな雰囲気がする書体です。雰囲気が似ている日本語書体を探したところ、モリサワの「UD新ゴNT」という書体を使うことに決めました。ちなみに、本文の見出しもこのフォントを使っています。

文中の図はすべてAdobe Illustrator(通称イラレ)でつくられていました。わたしは過去にデザイナーとして働いたこともあり、イラレも使いこなせるので、直接訳をファイルに書き込みました。イラレのファイルは113個もあり、なかにはとんでもない情報量のグラフもあったりして(本の読めばわかります)骨が折れる作業でした。

2018年10月:中川さんが本気を出す

10月に入るころには本文も図もすべて翻訳が終わり、ゲラ作りがはじまりました。「ゲラ」とは試し刷りのことで、実際の本のレイアウト上に文章や図を落とし込んだものです。

初稿ゲラは、中川さんが本気を出した結果、10月31日にできあがりました。これに、関さんとわたしがそれぞれ赤字を入れて戻す「初稿戻し」が次のステップです。ここからは締め切りが厳しくなります。

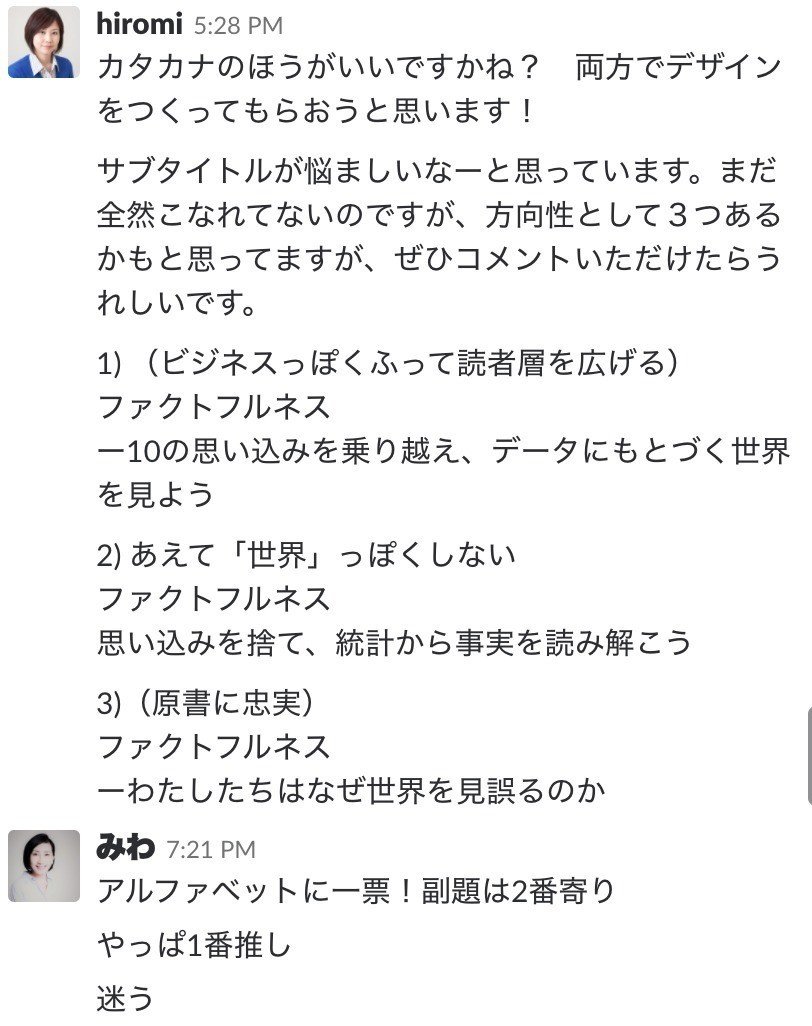

また、副題もこの時期に考えました。

結局、副題は「10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣」になりました。

2018年11月:ホコリをかぶっていたわたしのiPad Proが本気を出す

11月のタスクはこんな感じでした。

11/1 初稿ゲラの校正開始。関さんとわたしが各自初稿ゲラに赤字を入れていく。

↓

11/15 初稿ゲラの校正締め切り。中川さんが修正を反映し、「再校ゲラ」を作成開始

↓

11/20 再校ゲラの校正開始。また各自赤字を入れていく。

↓

11/30 再校ゲラの校正締め切り。中川さんが修正を反映し、「最終校正ゲラ」を作成開始

ゲラに赤字を入れるのに、あまり使わずにしまっていたiPad Proが大活躍しました。今回はPDF Expert Proというアプリを使い、Apple Pencilを使ってPDFに直接赤字で書き込みを入れました。(画像はぼかしています。ちなみに、関さんは紙にペンで書き込んでいました)

すでにGoogle Docsでかなりの校正をしましたが、それでも「ここからが本番」というごとく朱を入れました。初稿ゲラと再校ゲラの校正で、すべてのセンテンスのうち3分の1以上が修正されたのではないかと思います。

図の配置も、再校ゲラの校正時に詰めました。グラフと本文の位置が合うように、何度も微調整を行いました。

原著の間違いも、判明しているものはすべて訳書で直しました。11月下旬に原著に新たな間違いが見つかり、それの修正をギリギリで訳書に反映することができました。

私事になりますが、11月にはカンボジアを訪れ、カンボジアのサッカー代表の実質監督を務める本田圭佑さんとお会いしてきました。これに加えてフリーランスエンジニアの仕事もあったので、締め切りに間に合わせるのはハードでした。

訳者あとがきもカンボジア滞在中に書きました。訳書を読む際に、訳者あとがきから読み始める人は多いようで、本を読まなくても意味がわかるような内容になっています。訳者あとがきの前半は関さん、後半はわたしが書いており、謝辞のあとに掲載されています。お見逃しなく。

追記(2019/2/17): 本田圭佑さんがファクトフルネスを読んでくださいました!

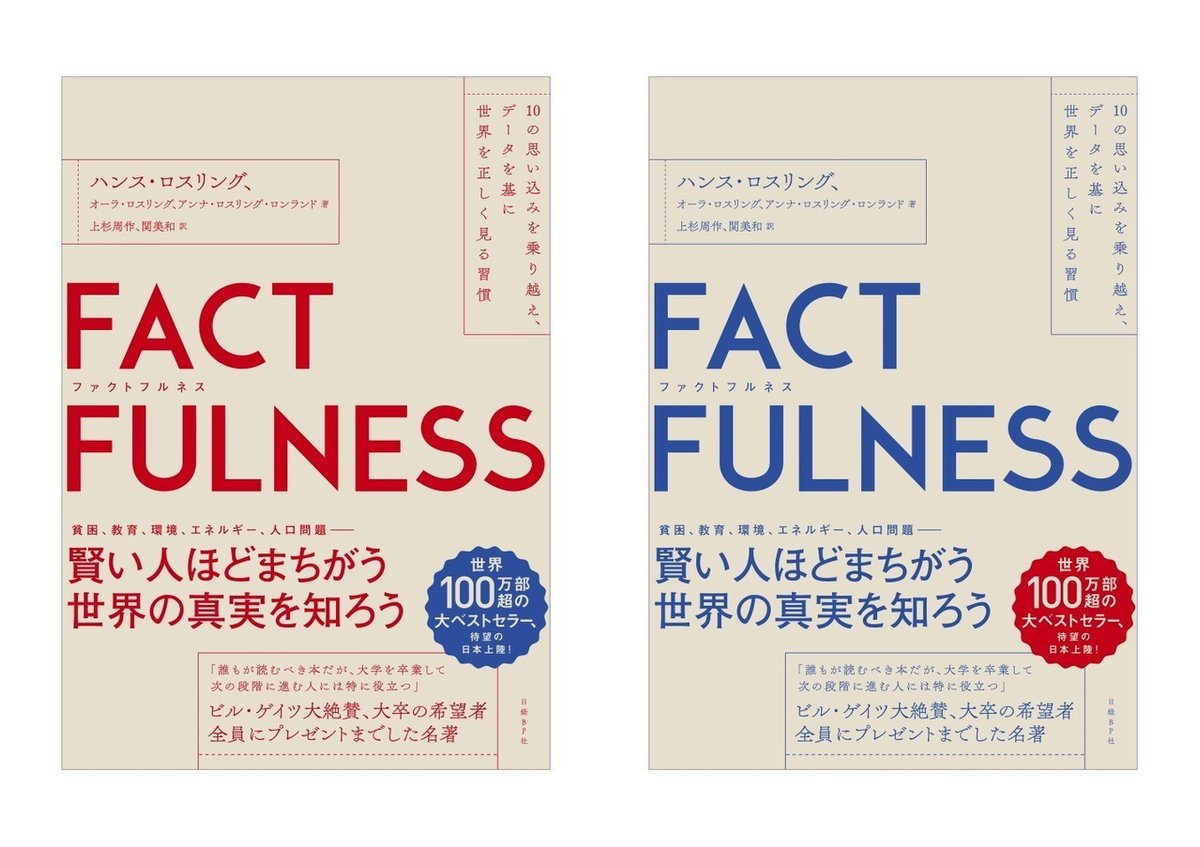

2018年11月〜12月:表紙を決める

11月下旬ごろに、表紙の案が装丁家の方から送られてきました。

最終的にこちらの2つに絞りました。

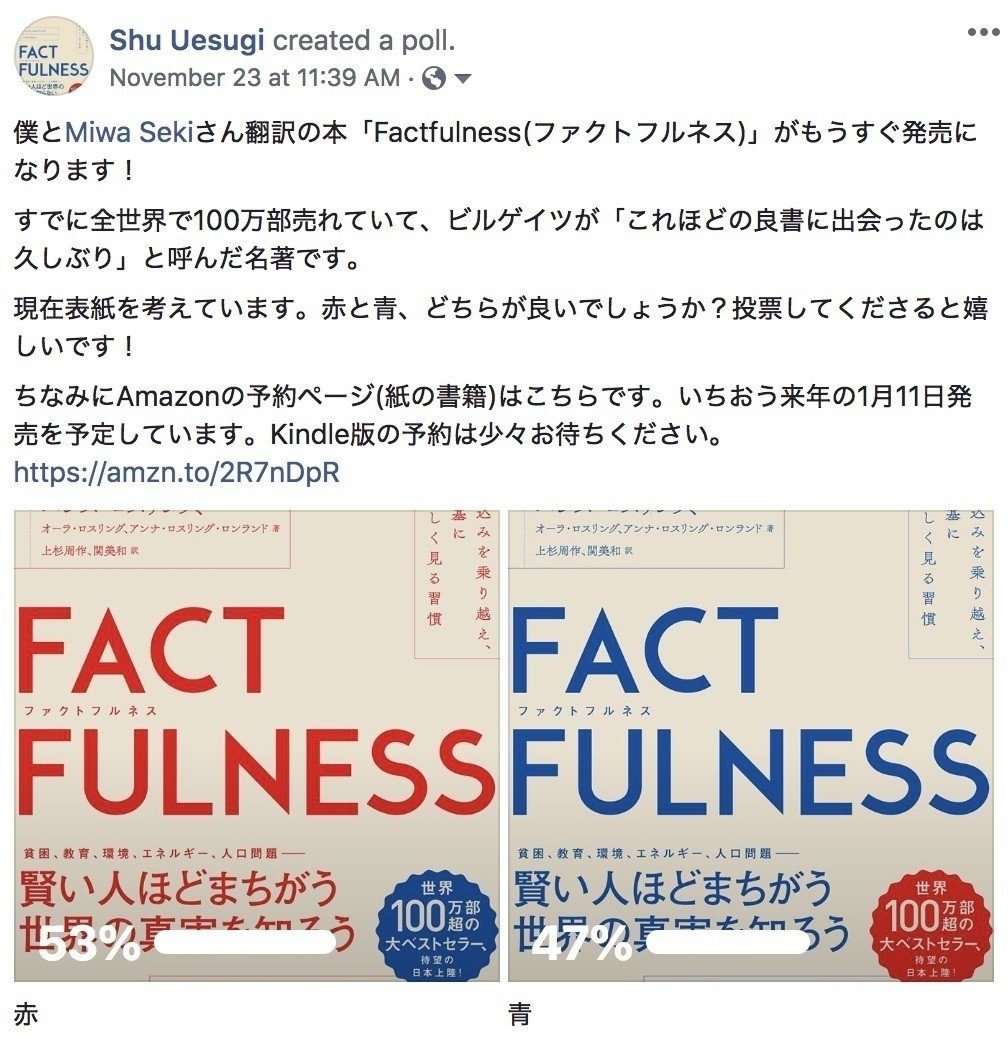

文字の色は赤色か青色かで悩んだのですが、データについての本ということで、(適当にですが)アンケートを採ることに。ツイッターとフェイスブックで、わたしのフォロワーや友達の方々に、赤と青色どちらがいいか質問をしてみました。

結果、ツイッターでは青色が6割と優勢で、

フェイスブックでは赤が53%とやや優勢だったのですが、ツイッターのほうが得票数が多かったので、トータルでは青が勝ちました。

というわけで、表紙の文字は青色に決めました。

背景の色味の候補は下のふたつ。最終的には、左のベージュ色でいくことになりました。

12月:ラストスパート。見本刷りが届くまで

12月上旬のタスクは以下の通り。

12/4 最終校正ゲラの校正開始。これに関さんとわたしがそれぞれ赤字を入れる

↓

12/7 最終校正ゲラの校正締め切り。できたものを印刷所に送る

↓

12/14 電子書籍の初稿が完成。フォーマットが崩れていないかチェック

↓

12/17 電子書籍の修正締め切り

最終校正ゲラの校正は締め切りまでの期間が短く、関さんもわたしも少々無理をしました。ひと晩で本の端から端まで目を通しました。ここに至るまでかなりの校正をしてきたのですが、それでも約80箇所の修正がありました。

Kindle版のチェックは、Amazonが提供しているKindle Previewerというアプリで行いました。

電子書籍になると「ページ」という概念がなくなったり、図の位置が変わるので、その都度文言を修正する必要があります。たとえば今回は、下のようなTODOリストを作りました。

そして12月19日。記念すべき見本刷りが届きました!

本の大きさはA5と、ふつうのビジネス書より大きめです。これはページ数を減らすための工夫で、編集者の中川さんの判断です。詳しくはこちらの記事に書かれています。

原著とのツーショット。

見本刷りは何人かの知人に献本することに。こちらは、ヤフーCSO/慶應義塾SFC教授の安宅さんのツイート。ありがとうございます!

書籍版は1/11に書店に並びましたが、電子書籍は1/1に一部先行販売を開始しました。これは日経BP社初の取り組みだそう。

番外編:Slackについて

見本刷り完成までに交わされたSlackのメッセージ数は7ヶ月で約2700回。1日あたり約13回という計算になります。無料プランの上限(1万メッセージ)には届きませんでした。

ちなみにわたしたちのSlackには、本に関するツイートも自動投稿されるようになっています。

これにはIFTTTというサービスを利用し、

(ファクトフルネス) OR (factfulness lang:ja) -from:chibicode -filter:retweets -from:miwaseki

という検索ワードにマッチしたものが、自動でSlackに投稿されるようになっています。本に関するツイートには、すかさずわたしが返事をするようにしています。

番外編:いい翻訳とは何か?

翻訳にあたって気をつけたことはいつか詳しく書く予定です。ここでは、関さんとわたし、それぞれの翻訳哲学を簡潔に書いておきます。

関さんは「いい翻訳とは何か?」という質問に対し、こんなことを仰ってました。

わたしは、英語を読んで頭の中に浮かんでくるイメージ(視覚的な映像や画像)と、読者の人が日本語の翻訳を読んで頭に浮かぶイメージ(映像なり画像なり)が一致するのがいい翻訳だと思っています。そこを目指していきたいなぁ、と思います。だから、翻訳で「リスクを取る」場合には、その方が両者のイメージが一致しやすいだろうと思って取ります。

一方わたしは、「もし原著の著者が日本語ネイティブだったらどんな書き方をしていただろう?」ということを考えながら訳すようにしていました。

たとえば、翻訳をしていると、たまに英語独特の表現が出てきます。それをなんとか強引に日本語という枠に押し込める必要はなく、少し意味が失われても日本語らしい表現にしたほうがいい。一方で、英語ではありきたりな言葉が使われていても、日本語で美しく表現できるのであれば、そういった表現を積極的に使っていきたい。そういうスタンスで訳していました。

また、「どう訳すか迷ったら、わかりやすい方を選ぶ」ということも気をつけていました。

たとえば、あなたが書いた日本語の文章を、誰かが英語に訳してくれるとしましょう。その人が訳で迷ったとき、あなたにこう質問します。「このセンテンスをAと訳したら、原文の意味を100%保てるけど、英語的な表現ではないので、50%の人にしか理解されないと思う。一方、Bと訳したら、原文の意味を80%しか保てないが、英語的な表現なので、80%の人は理解してくれると思う。どっちにしたい?」と。

そう聞かれたら、ほとんどの人は「わかりやすい方がいいから、Bにしてくれ」と言うのではないでしょうか。それと同じで、わたしも関さんも、迷ったらわかりやすさを優先しました。

(2019/2/7)追記: 僕の翻訳の思考プロセスを解説する「実況動画」を作りました!よければご覧ください!

最後に。はじめて本の翻訳をやってみて、大事だなと思ったことを不等式にまとめてみました。

英語力も大事ですが、英→日の翻訳の最終的なアウトプットはすべて日本語なので、日本語力のほうが大事だなと思いました。

しかしそれ以前に、翻訳は気合いと根性の勝負です。どんな文章でも磨けば磨くほどよくなりますが、翻訳は原文と比べ続ける必要もあるため、あきらめずに校正し続ける気合いと根性がさらに大事だと感じました。

P.S. こっそり見つけてしまったのですが、関さんは、以前はツイッターで翻訳の進捗をツイートしていたようです(下の画像は3年前)。まさに、気合いと根性。ちなみに後で聞いてみたら、このとき羽生君はちゃんと見れたそうです。

ハンスのTEDプレゼンテーションを見たことがある人へ

ハンスがプレゼンで語った内容より、遥かにたくさんの情報がこの本には詰め込まれています。製作陣のSlackで、こんな会話がありました。

「TEDを見たから本はいいや」と思っている方は、騙されたと思って本書を手に取ってみてください!

ありがとうございました

「ファクトフルネス」をぜひ読んでいただけると嬉しいです。別途、本書の内容についての記事も書く予定です。ありがとうございました。

この記事を読んでくださった方に、最も読んでもらいたい記事: 『ファクトフルネス』の批判に関して

『ファクトフルネス』へのよくある批判に対するわたしのコメントをこちらに書きました。

追記(2019/1/14):『ファクトフルネス』の宣伝動画を作りました!

わざわざベトナム・ハノイにまで行って撮りました。

追記(2019/1/16):現代ビジネスにファクトフルネスの記事を寄稿しました!

追記(2019/1/18):1週間で10万部発行が決定しました!

皆様のおかげです。感謝。

追記(2019/1/20): 電子書籍が発売されてから20日間で、ファクトフルネスの関連ツイートに約1300回の返事を送りました。

1時間あたり約4回ツイートしていたことになります…

追記(2019/1/24): 冒頭のチンパンジークイズのWeb版を作りました!

こちらからチャレンジできます!

追記(2019/1/30): 日本版のチンパンジークイズ、『ニホンザルクイズ』を作りました!

こちらからチャレンジできます!

追記(2019/1/30): 単行本発売から20日も経たないうちにアマゾンの売れ筋ランキング1位になりました!

追記(2019/2/7): 翻訳の思考プロセスを解説する「実況動画」を作りました!

追記(2019/2/24): Business Insider Japanにインタビューされました!

追記(2019/2/25): JR東日本にて交通広告が掲載されました!

追記(2019/3/6): AbemaTV「アベプラ」に出演しました!

追記(2019/3/7):TBS「Dooo」に出演しました!

追記(2019/3/10): ウェブ脚注の日本語版と、日本語版の正誤表を公開しました!

ウェブ脚注はなんと7万文字もあります。翻訳に1ヶ月かかりました。

追記(2019/3/10): 『ファクトフルネス』に関する追記記事を公開しました!

『ファクトフルネス』へのよくある批判に対するわたしのコメントをこちらに書きました。