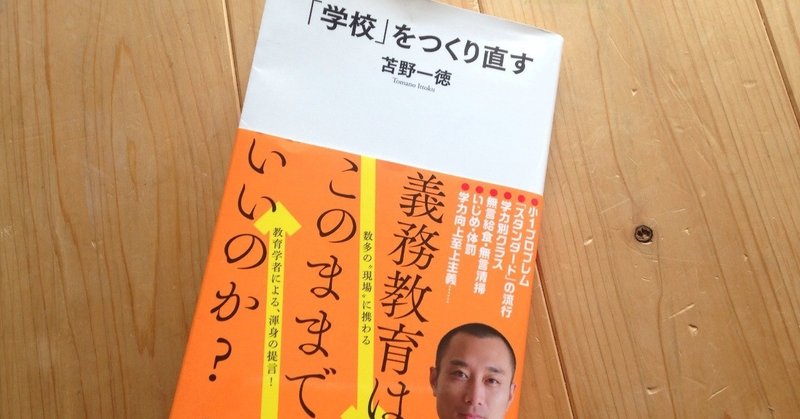

なんで学校で勉強するの?

私たちは、なぜ学校で学ばなければならないのか?

これまで問われることもなかったし、義務教育として理解していたから、そもそも考えた事もなかったなあ。でもこれから自分の子供たちに問われたら、私はどう答えたらいいんだろう・・・。

公教育の本質は、すべての子どもが「自由」に、「生きたいように生きられる」ための、"力"を育むことにあります。

この本ではそう語られていて、衝撃だった。今の小・中学生たちは勉強やその他の活動でとても忙しそうで、あまり自由には見えないから。

いい大学に入って、いい職につくためではなくて、人として自由に生きるために学ぶのかー。もっと早く知りたかったなあ。そんな学びなら楽しそう。

「自由」と言ってもワガママ放題とは違う。私たちは、自分たちの自由を追い求めると、必ず他者の自由とぶつかり、向き合うことになるから。

自分が「自由」に、つまり「生きたいように生きる」ためには、他者の「自由」も認め、尊重できるようになる必要がある。これは、「自由の相互承認」とよばれる。

つまり教育は、すべての子どもに「自由の相互承認」の感度を育むことを土台に、すべての子どもが「自由」に生きられるための"力"を育むためにあるのです。

じゃあ、どうやったら「自由」に生きる力を育めるの?

本の中では、「みんなで同じことを、同じペースで、同じようなやり方で」から、「探求」型の学びに切り替えていくことが提唱されている。

探求型の学びとは、大きく「学びの個別化・協同化・プロジェクト化」に分かれる。簡単に説明するとこんな感じ。

個別化→学びたいことを自分で選んで自分のペースで進める。

協同化→人に力を貸しながら、借りながら学ぶ。

プロジェクト化→自分たちなりの問いを立て、自分たちなりの仕方で、自分たちなりの答えに辿りつく。

詳細については、本を参考にしてもらえればと思うのだけれど、読み終えて思ったのは、森のようちえんで大切にしていることと、近いなあということ。

森のようちえんでも、興味を持ったことにとことん取り組む時間を大切にしています。(この間ひたすら穴を掘る、気になる草を集める、ひたすら水遊びするなどそれぞれ)

できないことがあると大人の助けを求めたり、困っている子がいると呼びにきてくれたり、助けようとする姿が見られのだけれど、おそらくこれが協同化なんだろうな。

この時、急や危険を要する事態でなければ、直接的な答えや助けをサポートするのではなく、どうしたら目的を達成できるか、ヒントや考えるきっかけを伝えるようにしています。

家に帰って、その日見た草やきのこを図鑑で確認したりすることで、学びのプロジェクト化へ発展させることも可能だなあと考えながら本を読み進めました。この辺は、もっと研究したいところ。

自分が学びたいことを、学びたい時に、助け合いながら学んでいく。そして他者の自由も認めながら、自分自身も自由に生きていく。

そんな学校生活を子供たちがおくれるよう、自分たちに(親としても)できることって何だろう。

引き続き、考えていきたいと思います〜。

\読んでくれてありがとうございます!/ 頂いたサポートは地域の中で使い、ご縁をぐるぐる回していきたいと思います。