アナザーエナジー展

午後4時過ぎ、16名の高齢女性作家の作品を集めた展覧会を見終わったぼくは、森美術館のカフェの窓辺に座り、予想外に美味い紅茶をすすりながら、妻に笑ってつぶやいた。

「疲れたね」

「そりゃそうよ、みんな政治的な訴えばかりだもん。神経が疲れる。」

たしかにそうだ。記憶がまだ新しい今のうちに思い返すと、一見すると政治と直結しない作品は、出展者のうち最高齢であるのカルメン・ヘレラの抽象画くらいであった。御年106歳(!)の彼女の作品が、どうやらモンドリアンに影響されたらしいこと以外、なにもわからないぼく。作品の出来不出来は当然のこと、作家が込めた意味も汲み取れなかった。だが、このおばあちゃんがキューバ出身だということ、20世紀においてキューバが演じた様々な役割を思うと、大きなカラーブロックでさえも、何らかな政治的な主張のように見えてならなかった。だってほら、国旗はみんなカラーブロックの組み合わせじゃないか(多分そういう意味じゃないが)。

わかりやすい形での主張もあった。スイスのミリアム・カーンの「美しいブルー」は、キャンバスの下に行くほど濃くなってゆく青のグラデーションのなかに、両手を上げた人の影のように見えるものが沈んでゆく。2017年に描かれたこの作品は、明らかに難民船沈没事件から着想を得ている。コロンビアのベアトリス・ゴンザレスは、自分の国の国境で、ベネズエラ難民が追い返されたときの写真のシルエットで壁紙を作成し、「追放された壁紙」で国家が打ち立てた無形の壁を具象化させ、痛烈に批判した。日本の三島喜美代の「作品 92-N」は、陶器で山のように積み上がった新聞を再現し、消費されるだけの軽薄な情報に物理的な重みを与え、そのコントラストで情報社会のあり方を問うた。いずれも、同じく現代社会に強烈な違和感を持つぼくの思考を動かし、そのために疲労が募る作品だった。

美しいブルー

美しいブルー

追放された壁紙

追放された壁紙

作品 92-N

作品 92-N

それにしても、なぜこの16人だろうか。現代アートの知識に乏しいぼくには、彼女たちがどれだけ立派な業績を打ち立ててきたのかがよくわからない。だが、たとえ全員国宝級の芸術家だとしても、今更「女性」を前面に打ち出し、しかも若い作家を排除して高齢者ばかりを集めることに、どのような意図や意味があるのかと、考えずにはいられない。出展作品は彼女たちの若い頃から直近のものまであるから、単に「老いて益々盛んなり」を感じ取ってもらうためでないことはたしかだ。あれこれ思考を巡らせていると、妻がポツリと呟いた。

「なんというか、批判に強烈さがないよね。もっと痛みを伴っていたり、直視できないくらいに悲惨だったりとかするかと思ったけど」

たしかにそうだ。その証拠に、ぼくはこの批判ばかりの展示品のなかで、心地よさに包まれることさえあった。それが最初の展示室に陳列されたイギリスのフィリダ・バーロウの「アンダーカバー2」だ。言うまでもないが、作品の真意を理解できたわけではない。「暮らしの中のありふれた素材を使い、得てして特権的になりがちなアートを批判」と解説は言うが、ぼくにはただ、この一見無秩序に置かれたカラフルな物体の下に、鉄骨と木材、コンクリートからなる暗がりの空間があり、その空間が巣穴のように見えた。あそこに座椅子を置いて、うたた寝でもしたらさぞ気持ちがいいだろう。

アンダーカバー2

アンダーカバー2

ほかの作品も、どれも重大な問題を提示してはいるけど、えぐるような痛みを感じられない。「ほら、ここにこんな問題がある、できれば気づいてほしい」、そんなやや控えめな声が聞こえてくる程度だ。そのことは、最も饒舌な作品であるアメリカのスザンヌ・レイシーの「玄関と通りのあいだ」によく現れている。女性たちが街角で議論し、その様子が三つのスクリーンで繰り返し映し出されるこの作品、議論はジェンダー、人種差別、格差など、どれもポリティカル・コレクトネスのど真ん中にあるテーマを巡って行われるが、形はあくまで仲間内での会話だ。通りかかった人が興味を持てば立ち止まって耳を傾けるだろうが、そうでなければ、井戸端会議以上の影響力を持つことさえないだろう。

玄関と通りのあいだ

玄関と通りのあいだ

それでもいいのだろうか、或いは、それがいいのだろうか。

ついつい忘れがちだが、さっきまで妻とぼくが見たのは芸術作品であり、決して政治主張を伝えるためのビラではないのだ。作品である限り、何らかのひとかたまりの形をとる。現代アートというやや難解なものでも、突き詰めればキャンバスに絵の具で絵を描くのと同様、想像力に溢れる異才の方々が、特定の色、形、質感を持つものを使い、固定された物体またはイメージを作り出し、それを一個の「作品」として世界中のどこでも展示できるようにしたものだ。しかし、どうしても形になってしまうところに、現代アートのパラドックスが潜む。なぜなら、作品は世の中に出た瞬間、作者が完全に支配することができなくなり、込められていたはずの批判が一気に白々しく見えてくるーーもっとはっきり言えば、作者ではなく、アート市場、投資家、収集家、すなわち資本や金銭、そしてビジネスのルール、まさしく芸術家らが批判しようとしているものによって、作品が支配されてしまうのである。目の前にある16人のおばあちゃんの批判も、その宿命から逃れることは不可能だ。

「なんだかなあ……」そう思い至ったぼくは、妻と目を見合わせてから天を仰いだ。しかし、ここでも妻は冴えていた。

「作品のなかに、彼女たちがまだ若かった頃のものがたくさんあった。その時から今まで、おばあちゃんたちは批判を続けている、世の中の問題が変わらず続いている、そういうことも伝えようとしているのかな?」

そうか、問題は決して解決されず、消滅することもない。しかも多くの問題の大本になっている資本主義という怪獣は、批判する作品まで丸ごと飲み込む。となれば、我々人類は、ヤツらに支配され続けるしかないのかーー「いや、そうではない」と、おばあちゃんたちは声を上げる。「飲み込まれたのなら、絶えず新しいものを作り出し続ければいい」、彼女たちの行動は、そう教えてくれているのだ。三島喜美代は、作品の横で流されるインタビュー映像のなかで、「私は一生懸命ゴミを作り続けているだけ」と笑って言う。ゴミかどうかは問題ではない。大事なのは、どの作家もそうであるように、大量生産を特徴とする20世紀以降の時代において、彼女たちが自分の手を使い、人生の大半の時間を費やしてなにかを作り出し続けていることだ。それらは何の実用性もないという点ではゴミ同然だが、既存のものを複製したゴミではない、ゆえに無限に次の新たなものへつながる可能性を開いてくれる。そうした可能性の伝承を、苛烈な批判によって誰かに押し付けようとするのではなく、淡々と行うことが、彼女たちの素晴らしさ、そう考えてもいいのだろうか。

インターナショナル・ディナー・パーティ

インターナショナル・ディナー・パーティ

確信は持てない。ぼくは好意的に理解しようと務めているが、その姿勢自体が間違っているのかもしれない。もっと素直に気持ちに従っていれば、たとえばスザンヌ・レイシーの別の作品「インターナショナル・ディナー・パーティ」には強烈な違和感を覚えるだろう。女性の連帯を示すためのディナー・パーティを同時刻に全世界で開催すると銘打った作品は、実際にパーティを開催した都市を世界地図でピン付している。予想通りというべきか、アメリカが半分ほどを占め、残りを西欧、南米、日本が分け合う。ロシアを含む東欧、日本以外の東アジアは皆無で、アフリカにもピンが2つしかない。「ピンの多寡こそが女性を巡る状況を示す!」と言われればそれまでだが、この作品が作られたのは1979年だ。冷戦中にあって、東側からの参加が見込めないのを知りながら、それを「インターナショナル」と表現するのは、やはりどこか特権的な思考がつきまとう。資本主義の怪獣を待つまでもなく、初めから自分たちが批判する側に傾いている可能性だって、彼女たちにはあるのだ。それに、こんな控えめな批判では、せいぜい一瞬の気づきを得て、それを個々人のなかで消化し、折に触れては「そういえばあの人もそう言ってたよね」と、世の中の理不尽さと絶望的な状況を再確認できるだけだ。未来がよくなる道筋は、少なくともぼくには全く見えてこない。

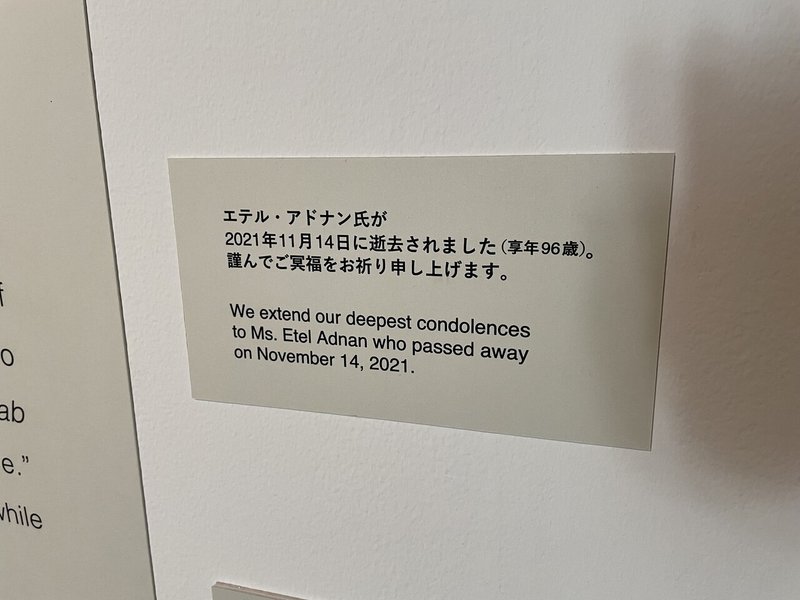

だから、この状況を打破するためには、やはり何らかの激しさが必要になるだろう。必ずしもショッキングな色使いや暴力的な行動に代表される必要はないが、それでも理性に訴えるだけでなく、より感情を揺さぶるものでなければならない。それを実現できたのがエテル・アドナンだ。といっても、彼女の作品自体ではなく、作品の横に追加された小さな説明書きである。「2021年11月14日に逝去されました」という言葉と作品を見比べ、「16人のおばあちゃんを集めたのも、或いは誰かが死ぬのを見越したからか」と、邪推したくなるほど、ぼくは感銘を受けた。難解な彼女の作品がなにを表現しているのか、なにを訴えかけているのかはわからないが、たとえ理解できたとしても、ぼくにとっては単なる知識や思考であり、感情的な揺さぶりにはなれなかった。しかし、彼女が死んだ、しかも会期中に死に、そのことを来場者全員に知らせているという事実が、万人に平等な死を否応なしにぼくに意識させ、彼女が超越した存在ではなく、この世に生きる凡人だということをわからせてくれた。それだけで、彼女とほかの15人が描いた問題が遠い彼方にある鑑賞の対象ではなく、ぼくの足元にも迫ってきている、或いは近い将来に到来するであろうと、危機感をより強く持つことが出来た。突飛な比較かもしれないが、19世紀末の中国で、改革を試みて失敗し、処刑された譚嗣同の言葉を思い出す、「中国で変法が成功しないのは、変法のために流血した人間がまだいないからだ。ならば、私がその最初の一人になろう」、と。

アドナンの作品

アドナンの作品

といっても、さすがに死ぬのは良くない。処刑は当然いけないことだし、寿命もできるだけ延ばしたいとぼくは思っている。そこで、もう一つの可能性にも注目してみたい。これまでのルールの変更を迫る、ロビン・ホワイトの「大通り沿いで目にしたもの」だ。ニュージーランド出身の彼女は、トンガの先住民とともにこの作品を作り上げ、使用した素材も先住民が代々受け継ぐものだ。文様は現代の戦争を反映したものが含まれているが、デフォルメによって伝統工芸品と言われても違和感がないように仕上がっている。思えば、資本主義によって確立されたルールの一つが、個人に帰属される財産権と著作権というものであり、それはアート市場を成立させる重要な基盤でもある。だからこそバンクシーなどは匿名性を前面に打ち出すが、それでも彼の作品が高値で取引される奇貨になってしまうことに変わりはない。それに対し、ロビン・ホワイトは逆の発想で取り組んだ。匿名性ではなく、不特定多数の人間を、しかも決してアートの作者としての権利を主張しない文化圏の人間を、あえて作者にしたのである。資本主義が出来上がる以前から存在する生活様式のなかに、実は現在の状況をひっくり返す可能性が潜むのではないかと、大胆にも示したのである。

大通り沿いで目にしたもの

大通り沿いで目にしたもの

繰り返すが、ぼくは現代アートについてなにも知らない。上に書いたものはすべて独断に過ぎない。作品を見た方がぼくと全く逆の感想を抱く可能性もあるだろう。どちらが正しいのかというわけではなく、自分の目で見て、自分の頭で考える、この最も基本的なことこそが、最も大事である。ただ、基本的なことはスポーツの基礎練習と同様、楽しくもなければ、効果を感じるのにも時間がかかる。そしてなにより、疲れるのである。だからぼくも、カフェで疲れを癒やした後、しばらくは現代アートを見ないことにした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?