料理はお好きですか?イタリアと日本の料理の向き合い方の違い

突然ですが、皆様、料理はお好きですか?

先日、テイクアウト関連の新規事業を立ち上げた人の話を聞いて、彼女が「料理が大嫌いで料理をしなくても良い世界を作りたかった」と話すのを聞き、これ自体の良い悪いは別として、世の中にそんなに料理が嫌いな人もいるのか、と純粋に驚きました。

料理のペインは共感を得ているのも事実。

そこで、「料理好き/料理嫌い」について、少しばかり研究やインタビューをしてみました。

意外と深い料理の闇

Googleで「料理好き」と入れると、検索候補に「なるには」「なぜ」と出てきたりします。

裏を返すと、それだけ料理が好きではない、好きになりたい、という人がいる、ということですよね。

発言小町やYahoo知恵袋などを見ても、料理が好きではないけれど好きになりたいといった投稿も見ます。

料理の性質

「食」は「衣食住」の1つ、人間の生の根幹をなすものですね。誰にとっても訪れる、しかも高頻度で訪れるものです。

「8.7兆回」

この数字が何かというと地球上で1年間に訪れる食事の機会の数です。

(80億人×365日×3食)

こんな高頻度であまねく人に訪れる機会は他にあまりないと思います。

料理の意義

そんな料理の意義を私なりに羅列してみます。詳しくは別稿に譲ります。

自分との関係

自己効力感

:「出来た!美味しい!」

健康

:保存料なし、塩分や油が少なくなる

余白

:没頭、マインドフルネス

食の有り難み

:食材の元の状態

周りの人との関係

コミュニティ

:同じ釜の飯を食う

家族

:食卓、運動会のお弁当

愛・絆

:バレンタイン、手料理

地球の関係

環境

:フードマイレージ

料理を作ることは、自分自身にとっても、他人との繋がりにとっても、地球環境にとっても、重要な意味を持ちます。

「生きる意義の再生産、拡大の機会」に繋がっていくと思っています。

時代が変わっても、人や環境に左右されずに、多大なお金や時間をかけずとも、生きる意義を認識出来るアクティビティです。

イタリアで感じた、日本との料理への姿勢の違い

そんな料理なのですが、日本ではあまり地位が高くないのが現状です。

どちらかというと、忙しい日々の中でやらねばならない’お荷物’のようなイメージがあったりします。もっというとアメリカではさらに強く資本主義の敵、課題解決のターゲットとされています。

もちろん、どこの国でも多かれ少なかれ面倒と思われることはありますが、イタリアでは、家庭における料理はものすごく価値があるものとして市民権を得ている感があります。

(料理に対する感情は、世界各国で文化の違いとして表出していて、これはこれで面白いのでまた別稿で。そしてボローニャ大学の「Global Cultures」ではそんなことも学びたい)

ここでは少しだけ、私がイタリアの家庭に滞在して、マンマと料理をする中で驚いた「料理への姿勢の違い」について書きます。

私が最初にイタリアに足を踏み入れた時、ミラノ近郊のPaviaに住む友人宅にお世話になっていましたが、ある時近所のおばあちゃん(ノンナ:イタリア語で’おばあちゃん’)の家に預けられました。

イタリア語も話せない日本人の女の子が急に来て、料理を見せてと言われ、ノンナは「OKOK」と元気に返事をして、腕まくりをして粉を広げ始めました。

言葉が分からないので、熱く話されても分からず、ただ何を作るのかと見ていました。

すると、パスタの生地を練っていると分かりました。へえ、生パスタってこんな風に作るのか!

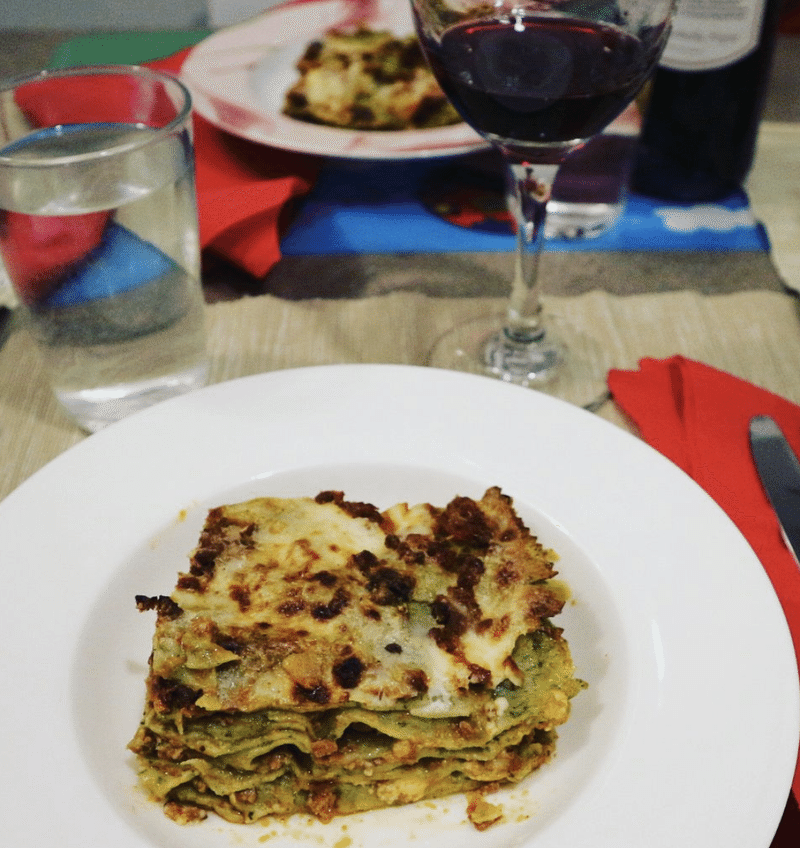

しかも、途中で「今日は緑にしよう」と言って、ほうれん草を茹でて、パスタ生地に練り込み始めました。

クルクルとパスタマシンを回しながら、目の前で出来ていく緑色のラザニア生地に、心底感激したものです。

ひき肉のラグーを作り、ペシャメルソースを作り、重ねて、ついにラザニアができました。

もちろん、随分時間はかかります(それでも手際はよい!私がやったら2倍はかかる)。日が暮れてマウロが迎えに来たから、3−4時間くらい?

私は、てっきりゲストが来るから、一生懸命やってくれたのかな、と思ったのですが、いやいや、週末など家族が集まる時は大体こんな感じ、品数ももっと多いとのこと。

確かに、たまにやる程度では、あの手際の良さにはならないですね。

すごいーーー。

そんなノンナに聞くわけです。大変ではないの?と。

すると「大変とは考えたことないよ。私はいつもこうしてるのだから」と涼しい顔。

料理が好きで、自分で作ったものは美味しいし、家族がいつも称賛してくれる。だから、料理を大変などと思うことはないよ、と。

なるほど、料理自体が価値で、それ自体が幸せをもたらしてくれることなのですね。

この世界では、料理を義務と感じることもないし、なるべく楽に時短で、というふうにはならないのですね。

その後、作りたてのラザニアを、みんなでほふほふ言いながら食べて、赤ワインと楽しんで、本当に幸せな気分になったのです。

ああ、こういうのを「豊かさ」というのだな、と。

イタリアでこの時に感じた「料理の豊かさ」が、今の私の原点になっています。

このように、日本とイタリアでは明らかに料理への向き合い方が随分と異なるのですが、その料理に対する姿勢の違いは、料理自体に認められる価値が異なっているからでは、というのが仮説です。

もちろんこれは分かりやすい例で、日本でもこんなことあるよ、や、イタリア人でも料理嫌いもいるよ、など、一概に「イタリアでは」「日本では」とは言いづらいです。

しかし、国全体の料理文化の厚みを見た時にやはり差があるのは事実かな、と思います。だから、研究してみたいのです。社会を豊かにする対象として。

料理はお好きですか?

今回は、「料理が嫌い」というペインから、イタリアでの料理への姿勢を思い出しながら、自身の原点となっているイタリアの家庭料理での経験からその違いを少し見ました。

次回は、なぜその違いが生まれるのか?「人のために料理をすること」という視点から、料理の義務感やボンディングについて、徒然なるままに考察してみたいと思います。

私のクエスチョン

「料理をしなくても生きていけるこの時代に、人はなぜ料理をするのだろう?」

(ゼクシイ風)

料理の楽しみを広げ、世の中の豊かさに繋げる。

このミッションに向けて、料理研究家の方も頑張ります〜!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?