過ぎ去ったものたちは、今も 堀江敏幸『いつか王子駅で』(新潮文庫)

島村利正の『青い沼』が届いた。昭和五十年に刊行されたきり、文庫化されることもなく版も絶えている作品集。古書での購入だ。インターネットで古書を買うといつも味気なさを感じ、購入から届くまで待つうちに大抵は買ったことさえ忘れていることが多い。そのぶん、だしぬけに本が届いた時には、じぶんで用意したサプライズプレゼントに驚くような、ちいさな喜びと気恥ずかしさがある。

島村利正の本を買ったのは、堀江敏幸の『いつか王子駅で』にでてきたからだ。作中の〈私〉は古書店主に取り置いてもらって『残菊抄』(三笠書房)を購入する。芥川龍之介賞の、それぞれ第18回と第37回の候補に選ばれた「暁雲」と表題作が収められている作品集だ。古書店には足繁く通っているのに店主とうまく距離感をつかめないまま仏頂面で買い物をすることの多い私としては、彼の買い物の仕方は羨ましくもある。

作中に書かれている通り『残菊抄』は高値ではないものの多少は値が張る(加えて〈私〉が購入したものは署名入だ)。そこで安値の、さらに同書が初期の作品集であるのに対してかなり後期の作品集である『青い沼』をかわりに買ったのだが、こちらはこちらで表題作は第73回芥川龍之介賞の候補に選ばれていることもあり、そこはかとなく『残菊抄』と通じるところを感じる。

このまま『青い沼』の、あるいは『残菊抄』の話をしていると『いつか王子駅で』に関する文章ではなくなってしまうので控えた方がいいだろう。しかし一方で『いつか王子駅で』のなかにでてくる『残菊抄』について書くことは、ひいては『いつか王子駅で』という小説について書くことと繋がるとも言える。

堀江敏幸の初期の著作は、いずれも小説とエッセイと文芸評論という三つを微妙な運動のもと往き来しながら書かれる、散文としか言いようのない作品ばかりだ。

『いつか王子駅で』を例に挙げれば、まさに作中での島村利正『残菊抄』の扱われ方に注目したい。〈私〉が古書店で『残菊抄』を購う経緯はいかにも小説の書法でありながら、小説は作者の私=堀江敏幸が『残菊抄』を買った(であろう)経験と重なりあう。そこから作者の視点を通して著述される『残菊抄』という書物のディテールは、限りなくエッセイに近似した文章の運動に移る。いつしか『残菊抄』のディテールが同書に収められている小説の内容まで延びた時には、既に文芸評論となっており、そこで展かれる思考や拾いあげられるモチーフは『いつか王子駅で』の小説(あるいはエッセイ)部分に再び回収されていく。こうした一連の運動のもと『いつか王子駅で』という作品は成り立っている。

だからといって『いつか王子駅で』を前衛的と評してしまっては、本作を読み違えてしまう。ここには小説が小説らしくなってしまった現在からすこし離れ、それらが未分化であった時代の文学に向けられた懐かしさがある。文学がかつて通り過ぎた地点から、日本近代文学の私小説がもつ磁場に(尾崎一雄や小沼丹のような飄逸とした作家たちの影響のみを意識して)片足だけ残しつつ、あくまで戦略をもって書かれた確固たる意志が文章の奥に垣間見える。

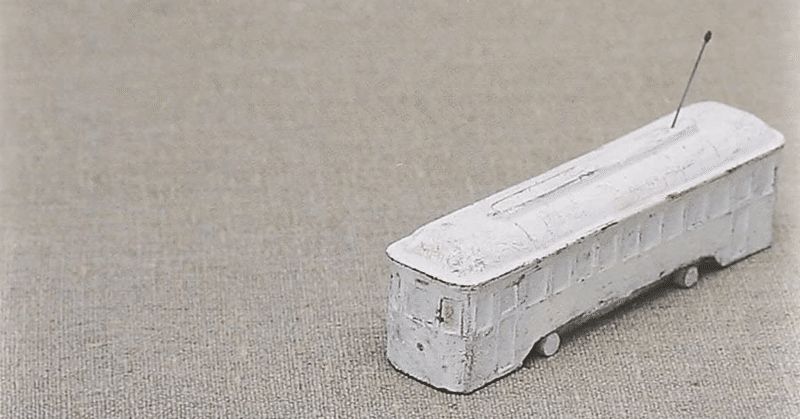

『いつか王子駅で』は、まさにそのような企図をもって書かれた代表作『熊の敷石』(講談社)と同年、明確にエッセイとして刊行された『回送電車』(中央公論新社)と、書名のうえでも「駅」と「電車」という対になるように刊行された。その翌年に『ゼラニウム』(朝日新聞社)、さらに翌年にこれもまた小説の代表作になる『雪沼とその周辺』(新潮社)と続く著作を見ても、著者が小説家としての創作をエッセイや文芸評論から切り離す(小説らしい小説を書く)過渡期の作品でもある。

過渡期の作品であることとは関係なく『いつか王子駅で』には、ほかの堀江敏幸の小説にはない特徴がある。たとえば新潮文庫で本作に触れた読者には〈書斎の競馬〉という飛鳥新社から発刊されていた競馬雑誌に連載されていたことを知らないひともいるだろう。「馬」が重要なモチーフとして繰り返されるのは、掲載媒体の性質を無視できない。なにしろ実在の作家はともかく昭和の名馬に語りの比重が置かれることは、著者の小説ではあまり類を見ないからだ。中盤のテンポイントという競走馬をめぐる挿話は作中でも出色で、事実のもつ物語性が〈私〉の物語と分かち難く結びついている。何より、小説そのものが「走る」場面で始まり、終わる点にして全編に「競馬」が影を落としていると言っていいだろう。カステラを置き忘れたひとを追いかけるも間に合わず、走る電車を見送る〈私〉。その〈私〉に見守られながら、陸上部の少女は中距離走のトラックを走る。競走馬も、走る誰か(何か)も、次の瞬間には〈私〉の前を通り過ぎていく。読書も同じだろう。つまるところ、これは過ぎ去っていくものを書いた小説なのだ。

ここまでの文章で『いつか王子駅で』を過渡期の作品である、と書いた。過渡期という言葉から、ひとによっては未完成なイメージを抱かれるかもしれない。それは本書にとっては相応しくない。

分岐器が作動して、確かなタイミングで軌条の切り替わる感覚と言うべきだろうか。ゆったりと風景を流している電車の足元で精密に制御された機能美こそ本書が過渡期の作品たる理由であり、真髄だ。気付けば小説からエッセイへ、エッセイから文芸評論へ、文芸評論から小説へ。走行する軌条は切り替わりながらも、電車は寸分の狂いもなく予定された終点――一編の小説としての結末へ向かっていく。切り替わった軌条を電車が通過する際のかすかな揺れも、読むうちにいつしか心地よさにさえ感じる。そして、私たちはいつも軌条が切り替わったあとで、それに気付く。車窓から振り返った時には、既に過ぎ去った風景の一部となっているのだ。そして、この小説もまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?