九州南朝の西征府が置かれた都🍃菊池一族の本拠地 菊池市歴史さんぽ⑥ 【台(うてな)城跡】

こんにちは。今回は菊池散策レポートの6回目です。熊本県菊池市は鎌倉時代後期から室町時代にかけて栄えた菊池一族の本拠地で、南北朝時代には征西将軍宮・懐良親王を迎え、九州南朝の征西府が置かれた都市です。今回は、菊池市七城町にある台城跡をご紹介します。

台城は、太宰府西征府陥落後、懐良・良成両親王を奉じて本領菊池に退却した17代菊池武朝が、1375年の水島の戦いで今川了俊率いる北朝軍と対峙した城で、菊池十八外城の一つに数えられています。因みに七城町の名前の由来は、菊池十八外城の内7つの城を有することからきているそうです。※菊池十八外城とは、菊池本城防衛のため本城の周りに配された支城。

菊池一族の最盛期を築いた15代菊池武光公とその時代を説明した【予告編】を事前にご覧いただけますと、今回の散策記事をより一層楽しんでいただけると思います↓

台城の位置並びに散策ルート紹介

まず最初に、菊池本城(守山城)と台城、そして今川軍本陣(参考文献にある地名よりの推定地)の位置関係を以下に示します。

https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/q/list/136.html

下が本記事中の台城跡周辺の散策ルートです。

今回の散策では、台簡易郵便局横の細い道から台の集落に入って、水島熊野座神社を経由してその先の堀切の道を進み、台城跡に向かいます。今回は集落の道沿いに、また神社内にも昔の痕跡が残っていて、感慨深い散策でした。(とはいえ私は山城の構造に明るくないので、おかしな事書いていたり、説明不足の場合はご指摘いただけますと嬉しいです。山城わかるようになりたい✨)それでは早速、行ってみましょう🏃♀️

台城は地図で見た通り、菊池方面から七城地域へ伸びる丘陵地の西端部にあります。車上より南西方面から台城のある丘陵を望む↓

車を台簡易郵便局の近くに停めて、台城址入り口から歩いて向かいます👟

細い道ですね。昔もここが登城口だったんでしょうね。入り口横にお地蔵様があるようです💡

解説板に隠れている右の板碑の上部には、梵字アーが刻まれています。(写真無くてごめんなさい💦一つ上の道の写真を拡大すれば梵字が確認できます。)南北朝時代のもので水島の戦いでの供養を意味するものと考えられているそうです。

それでは、細くて緩やかな坂道を登って行きましょう。昔からあまり変わってなさそうな風情の古い道です↓

暫くすると、交差点の角にまた古い石塔を発見!

こちらの石塔は梵字がはっきりわかりますね💡説明板によると、彫られていれる梵字はバーンクで、同じく南北朝時代のもので水島の戦いでの供養を意味するものと考えられているそうです。地元では「いしぼとけさん」と呼ばれているそう。

さらに道を進むと、右手に公民館が見えてきますが、この公民館の周囲が不思議な雰囲気なんです。まず、公民館手前の石垣と小道↓

この小道、昔からありそうな雰囲気ですよね!興味をそそられたので、先に進んでみたのですが、薮に入ったところで虫がブンブン取り巻いてきて、先に進むの断念しました😅(子供の頃ならきっと探検してたけど。)

そして、公民館の奥にはこんな広い広場が❗️

この広場、昔に由来する場所のような雰囲気がプンプンするんですが😳勢溜りか、綺麗な方形だから館跡かな?地元の方が近くにいらっしゃったら是非聞いてみたかったです。

さらに先に進むと、堀切の道に入る手前に、神社の鳥居が見えてきます⛩

水島熊野座神社

こちらの神社さん、現地案内板無し、ネットにも情報載ってないし、詳細分からなかったのですが、きっと菊池一族と関係ある神社に違いない!お邪魔して菊池一族と水島の陣関連の痕跡を探してみましょう💫

階段を登り切り、境内に着いてふと右の方に目をやると、そこにひっそりとたたずんでいるものを見て、思わず息を呑んだのでした↓

何かもの言いたげに並ぶ古い時代の五輪塔。水島の戦いでの戦没者の墓石か供養塔ではないでしょうか!?台座は五輪塔より新しそうなので、後年になってから地元の方が集めて並べたのでしょうね。言葉にならない感情が込み上げてきて、ねんごろにお参りしたのでした。

拝殿・本殿も見学しましょう!

さて、そろそろ先に進みましょうか。因みに神社の道向かいにも北西に続く道が延びていて、途中に門柱が見えます。堀切前に位置してるし、こちらも昔は城関係者の重要な館が建っていたのかもしれませんね。(勝手な想像です。)

いよいよ神社から先に続く堀切の道に入ります↓

堀切の道に入ってすぐ左側に、「台城址近道」の道標と小道を発見↓

これ、虎口ですよね⁉️ 虎口の先興味あるけど、さすがに獣道並みに鬱蒼としていて無理なのでスルーして堀切の道を先に進みます😅

さて、台城跡の入り口に到着です!

台城跡

案内板がありますね💡正面の平坦地が主郭かな?現在は慰霊堂が立っており、その先は墓地になっています。入り口の左側には駐車スペースもあります↓

綺麗に残っていますね。木が鬱蒼として景色は望めず。

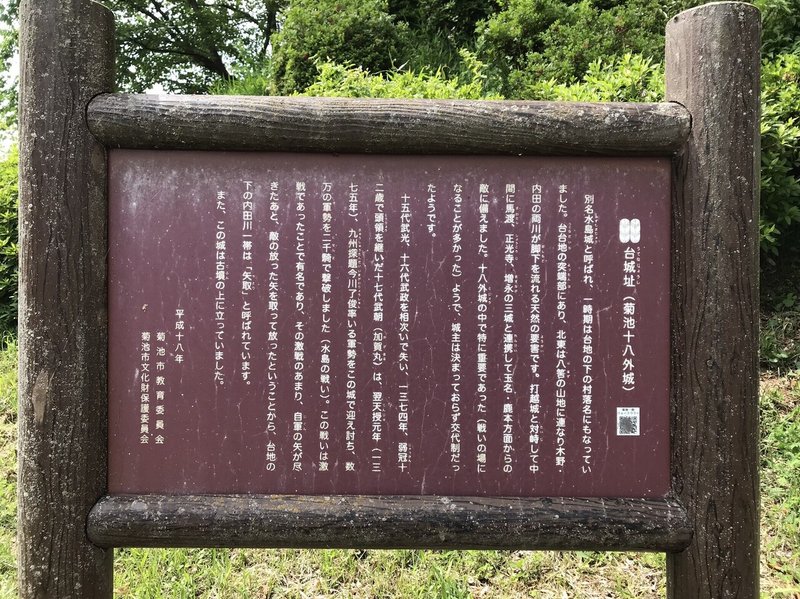

それでは、この城跡の詳しい説明を案内板から下記に引用します。

台城址(菊池十八外城)

別名水島城と呼ばれ、一時期は台地の下の村落名ともなっていました。台台地の突端部にあり、東北は八筈の山地に連なり、木野・内田の両川が脚下を流れる天然の要害です。打越城と対峙して中間に馬渡、正光寺、増永の三城と連携して鹿本・玉名方面からの敵に備えました。十八外城の中で特に重要であった(戦いの場になることが多かった)ようで、城主は決まっておらず交代制だったようです。

15代武光、16代武政を相次いで失い、1374年、若干12歳で頭領を継いだ17代武朝(加賀丸)は、翌天授元年(1375年)、九州探題今川了俊率いる軍勢をこの城で迎え討ち、数万の軍勢を二千騎で撃破しました。(水島の戦い)この戦いは激戦であったことで有名であり、激戦のあまり、自軍の矢が尽きたあと、敵の放った矢を取って放ったということから、台地の下の内田川一帯は「矢取」と呼ばれています。

また、この城は古墳の上に立っていました。

数万の軍勢を二千騎で破るって、普通ありえませんよね?ここで少し水島の戦いについて簡単に説明させていただきます💡

数ヶ月間の睨み合いの末、北朝方の今川了俊は島津氏・大友氏・少弐氏の九州三雄を味方に引き入れ菊池氏に総攻撃をしかけようとしていました。武朝率いる菊池勢(宮方)は絶対絶命な状況です。菊池武朝は今川了俊と対峙する中、菊池氏の盟友阿蘇惟武に宛てた書状で、「自分の代に至って、公方のため、私のため、浮沈きわまるようになり遺憾である、両征西将軍宮(懐良・良成親王)は、ただ我が菊池だけを依頼しておられるのに、もしこのままで終わるようなことになれば生々世々の無念である」( 1)川添 1964 p108)とまだ花押も加え得ない書状で述べているそうです。菊池側の悲壮感が伝わってきますね。ところが運命とはわからないもので、今川軍内で内紛が起こり、事態は急変。菊池勢はこの機に乗じて攻撃を仕掛け、今川勢を総退却に追い込みました。その今川軍内の内紛というのが、今川了俊による少弐冬資誘殺事件です(水島の変)。以前から少弐氏は筑前の支配権を奪われるのを危惧していて今川了俊には非協力的でしたが、島津久氏の仲立ちによって少弐冬資も水島に来陣。しかし了俊は宴の席で冬資を謀殺してしまいます。面目を潰された島津氏久は激怒し兵を率いて帰国してしまった、という事件です。

何というか、北朝方の少弐氏と島津氏におかれては、気の毒としかいいようがないのですが、この内紛が菊池方(宮方)を利して勝利につながった訳です。人生何が起こるかわかりませんね。

さて、最後は台城からの美しい眺めで本記事の本編は終わりたいと思います🌈

あとがき

台城址周辺は、昔の遺構が残っている場所も多く興味深かったです。もし地元のガイドさんがいらっしゃって詳しく解説頂けたら更に楽しめたのではないかと思いました。(ガイドサービスがあるかは未確認)

そして17代武朝ちゃん、祖父も父も亡くした直後、勝ちはしたものの、若干13歳で一族の命運をかけた一戦の総大将ってあまりにも過酷でかわいそうだと思ってしまいます😢(もちろん武光さんの弟の武義さんや甥の武安さんが後見役としてがっちり武朝さんを支えていたようです。)

この後両軍は勝敗を分け合いながら合戦を繰り返すことになります。続く蜷打(になうち)の戦い(今川勝利)、詫磨原(たくまばる)の戦い(菊池勝利)を経て、今川が再び菊池の本拠に攻め寄せた1379(天授5)年の板井原(いたいばる)の戦いで亀尾城を拠点にこの台城が落とされ、1381(弘和元)年には菊池の本城守山城が陥落することになります。菊池散策シリーズ最終回の7回目では、菊池本城攻略のために今川軍が落として2年に渡り陣を張った、菊池十八外城の一つ、亀尾城跡をご紹介します。次回も宜しくお願いします!

台城は難しい字で臺城と西側に表記有り

最後までお読み頂き、ありがとうございました😊

【引用文献】

1)川添昭二『今川了俊』吉川弘文館 1964 p.108

【参考HP・参考文献】

・菊池市公式ウェブサイト「菊池一族」

・菊池市HP 市指定文化財〈史跡〉台城跡

・Wikipedia 「水島の変」

・菊池市役所 政策企画部 菊池一族プロモーション室「菊池一族ことはじめ」パンフレット冊子

・菊池市役所 政策企画部 菊池一族プロモーション室「菊池一族歴史さんぽ」パンフレット冊子

・ミネルヴァ日本評伝達『懐良親王』森茂暁著 2019年 ミネルヴァ書房

・『皇子たちの南北朝』森茂暁著 1988年 中央公論社

・菊池地域振興局総務振興課 菊池一族 歴史を巡る散策マップ

・川添昭二『今川了俊』吉川弘文館 1964

【画像引用】

・菊池市公式ウェブサイト「菊池一族」菊池十八外城 Google My Maps

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?