『Mank/マンク』メソード以前の演技法で演じる!

さあ今年のG.W.は自宅で今年のアカデミー受賞作品でも見て過ごしましょう!

いや、じつは今年は既に家で観れる作品がたくさんあるんですよ。ネットフリックスでは『マ・レイニーのブラックボトム』『Mank/マンク』『隔たる世界の2人』『愛してるって言っておくね』『オクトパスの神秘: 海の賢者は語る』、Amazonプライムでは『サウンド・オブ・メタル -聞こえるということ-』、ディズニー+では『ソウルフル・ワールド』・・・すごい数ですよね。ノミネート作品まで入れるともっともっとあるんです。

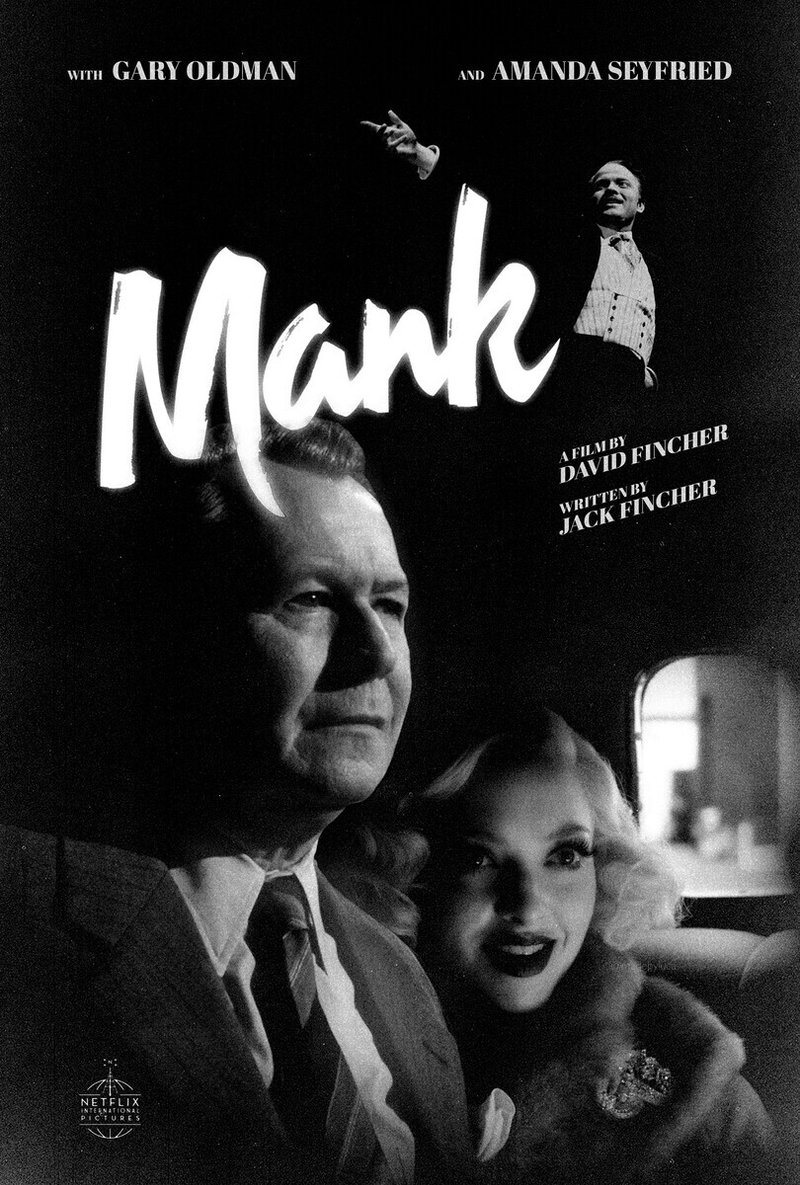

その中で、今回の演技ブログ「でびノート☆彡」では撮影賞・美術賞の2部門を受賞した映画『Mank/マンク』の演技について紹介したいと思います。

しかし今年のアカデミーは「いまアメリカが抱えている問題」を体現したような映画ばかりが受賞しましたねー。それを今の日常の出来事として語ったり、SFやファンタジーにして語ったり、史実の中で語ったり・・・この『Mank/マンク』もメイキング・オブ『市民ケーン』みたいな映画かと思って観たら意外にもフェイクニュースやジャーナリズムの有り方、そして資本主義社会に関して語っていて、「いまアメリカが抱えている問題を史実の中で語る」タイプの「今の映画」でした。

そんな「今の映画」の演技が、かつて映画『ソーシャル・ネットワーク』で俳優たちにセリフを早口で喋らせたりしたデヴィッド・フィンチャー監督の作品なので今回もまたちょっと特殊なことになっていてw・・・そのあたりを掘ってみましょう。

さて『Mank/マンク』の演技のどこがちょっと特殊なことになっているかというと・・・フィンチャー監督はなんと俳優たち全員に「『市民ケーン』の時代の演技法で演じてほしい」と要望したらしいです。怖ろしいですねw

俳優たちに「メソード演技以前のスタイルで演じてほしい」と言って、本読みに長い長い時間をかけたそうな。ひゃー。

だって『市民ケーン』は1941年で、マーロン・ブランドが『欲望という名の電車』で生々しい衝動あふれるメソード演技で脚光を浴びたのが1951年なので、メソード演技登場の10年も前の演技法ですからね。日本の撮影現場ではよく監督の好みで「80年代風にキャラっぽく演じてくれ」とか「70年代風に情念たっぷりで演じてくれ」とか俳優が言われたりすることはありますけどw、さすがに40年代風はね~、もはや骨董品的な演技ですよ。

その「メソード演技以前のスタイル」とはどういう演技かというと、メソードが人間の内面を可視化する画期的な演技法だったので、その技術以前・・・つまり外面的な演技・・・セリフを華麗に歌い上げ、そのセリフ回しの美しさと美しく振り付けされた動作で「情感」を表現していた時代の演技法。『市民ケーン』での立て板に水のごとく流麗に喋られるセリフの応酬、あれをフィンチャー監督は『Mank/マンク』で再現したかったみたいなんですよね。

なので主演のゲイリー・オールドマンは映画の最初から最後までセリフを流麗に歌い上げています。これメロディがあるんじゃないか?ってくらいに(笑)。

まあ実際にメロディがあるくらい再現性の高いスタンスで演じられていて、メソード演技みたいに感情というか人間の不安定な内面を演じていないので、何度でも同じ演技が再現できるわけです。ということで映画ラスト近くの仮装ディナーパーティーのシーンはなんとテイク100とかまでいったらしいですよw。(一説によると200テイクとも)アングルを変え、サイズを変え数日間かけて撮りまくり、俳優は同じ演技を延々と繰り返す・・・さすがのゲイリー・オールドマンも100回を超えた段階でフィンチャー監督にキレたらしいです(笑)。

これって音楽に例えるとマイケル・ジャクソンの『BAD』とか、ドナルド・フェイゲンの『ナイトフライ』とか、トレヴァー・ホーンがプロデュースしたイエスの『ビッグ・ジェネレーター』とかがテイク100レベルの弾きなおしをミュージシャン達に要求してキレられたことで有名ですが(笑)、たしかに『マンク』と質感が似てるかも。どれも雑味が無いというか、印象がつるんとしているんですよね。

それだけテイクを重ねると普通「完璧ではあるのだが、どこか生々しさや魅力に欠ける」パフォーマンスになったりするものなんですが・・・ゲイリー・オールドマンの酔っ払い演技は素晴らしかったですね。瑞々しさが失われていない・・・いや~あのOKテイクが何テイク目の演技なのか知りたいです。まさか100テイク中の3テイク目だとかじゃないでしょうね(笑)。

このセリフを歌い上げるオールドマンの演技、どこかで観たことあるなあと思って観ていたんですが途中でわかりました・・・『レオン』で演じたスタンスフィールド刑事ですよ。彼はずっと歌うようにセリフを喋ってました。多少ラリッてる感じも似てるしw。表情がそっくりな瞬間があるんですよね。何回か「スタンスフィールドだ!」と思いました。

フィンチャー監督のインタビューで、俳優たちはみんな1941年の演技で演じるのに苦労していたけど、オールドマンはなんでもできた、と言ってましたが、もともと彼の演技のボキャブラリーの中にあるんですよ。エキセントリックにセリフを歌い上げる酩酊した道化の芝居は。

しかし『レオン』でのスタンスフィールド刑事の歌い上げる演技、90年代に世界中で流行りましたよねー。当時の若い俳優はみんな真似したものですが(ボクも真似したw)、いま『レオン』を見返してみると、本当に凄いのはみんなが当時真似してた「セリフを歌い上げるキレ演技」そのものではなく、そのキレ演技とキレ演技の合間に挟まってる「ピュアな少年のような瞳の時間」というか、派手なアウトプットとアウトプットの合間に挟まってる強烈なインプット(観察)の時間なんですよね。

そのピュアな瞳の瞬間が一番怖ろしい・・・あまりにも瑞々しく周囲に対してガッカリしたり傷ついたりしているんです。それによって彼が何故あんな行動をとるのか、観客もだんだんと理解してゆくのですね。

オールドマンはアウトプットだけでなくインプットもする。ここがアウトプットばかりの彼のフォロワー達との違いなんだろうなーと思います。

オールドマンが『Mank/マンク』で演じたマンキーウィッツもキレッキレの道化芝居と道化芝居の間にピュアな少年のような瞳の時間がありました。この「観察」の時間がマンキーウィッツの演技に立体感と内面性を与えています。

オールドマンは『市民ケーン』風のセリフ回しの外面的流麗さを崩さない範囲で、マンキーウィッツの内面を演じようとしていたんだと思います。小さなリアクションの中に。

ゲイリー・オールドマン以外の俳優では、マリオン役のアマンダ・サイフレッド、ハースト役のチャールズ・ダンス、メイヤー役のアーリス・ハワードの3人は凄かったですね。監督のオーダーである外面の演技をしながらも、それだけではない何かを持っているぞ!と暗示するような芝居で演じていたので、人物にも映画にも奥行きがでました。おそらくそれぞれの抵抗があったのでしょうw、素晴らしく立体的な演技でした。

それでも現代的な内面を持った登場人物が活躍する脚本を外面オンリーで演じてゆこうとすると、いろいろと表現しきれない部分が出てきます。たとえばマンキーウィッツがなぜ酒とギャンブルに溺れてゆくのか?について。

マンキーウィッツは物語の前半部分(つまり回想シーン)、ずーっと冗談を言っています。周囲を喜ばすための本心ではないジョークをたえず喋っている。それは主人である資本家に対するおべっかの言葉であったり、友人や妻に対する軽口であったり・・・その会話の巧みさがマンキーウィッツの人間的魅力であったりするのですが。いつも上機嫌にジョークを喋りまくっているマンキーウィッツは、じつはそのことで同時に大きなストレスを抱えたり傷ついたりしていることが彼をギャンブルと酒に溺れさせているのです。

彼は参加するパーティーやミーティングが重要であればあるほど泥酔して行くじゃないですか。行きたくないんですよね。もう本当は金持ちのパーティーで道化として振舞いたくない・・・だからそのストレスが積もり積もって、ついには仮装ディナーパーティーにあんなにも泥酔して現れて、いつものジョークのふりをして今まで心の中に隠していた本心をぶちまけてしまうのです。で大惨事に。

そして、そんな本心をぶちまけた彼を「道化の分際で!」と罵るのがこの映画の辛辣なところですよね。だって金のために資本家に気の利いたジョークを献上して、彼らが喜ぶような儲かりそうな駄作の脚本をでっち上げ続けて、何十年もの時間を無駄に過ごしてゆく・・・それって資本主義社会における我々庶民の生活そのものじゃないですか。それを道化って・・・やりきれないですよね。その「王宮の道化」も、最後には「オルガンを弾くサル」の例えにまで貶められます。人間ですらなくなってしまったw。

そう、つまり『市民ケーン』の脚本とは「本心をつい語って殺された道化の王に対する反乱」であり「オルガンを弾くサルの主人への反乱」だったんですね。そしてその心からの叫びこそがマンキーウィッツの最高傑作になった、というのがこの映画の主題です。いや~まさしく現代的なテーマですよね。泣けるわ。

まあそんな大傑作『Mank/マンク』でした。フィンチャー監督のこだわりのせいでちょっと分かりづらい映画になってしまっていますが、愛すべき映画なのでオススメです。

しかしこの『Mank/マンク』での1941年当時の演技法で!っていうフィンチャー監督のアプローチ、前回このブログで前回取り上げた『スパイの妻』での第2次世界大戦中の物語なので当時の日本映画の演技法で!っていう黒沢清監督のアプローチと一緒ですよね。シネフィル魂炸裂!というか(笑)。

でももしこれが「俳優が演じる情感と、その間が邪魔だ」という流れの始まりだったとしたら、2020年代はまた新しい演技法が生まれる可能性がありますよね。『シンゴジラ』とかも庵野秀明監督の「俳優の演技を倍速にして、俳優の余計な間の芝居を切り落とす」というアプローチでしたから。ありうるかもw。今後ちょっと気にして見てゆこうと思いました。

↑ Click !

さて今回も長文になってしまいましたが、最後に告知をさせてください!

A芸さんという子役俳優育成の学校でボクは演技講師をしているのですが、そのA芸さんのYouTubeチャンネルで子役時代の芦田愛菜さんの演技について喋ってきました。その第1回目の動画がアップされまして、6分ほどの短い動画ですので、気楽に見ていただけると嬉しいです。

この動画の撮影、芦田愛菜さんの演技の魅力についてたしか1時間くらい喋りまくったはずなんですけど・・・完成尺6分(笑)。ホラYouTubeって余計な間をどんどん詰めて短くしてゆくからでもあるんですけど・・・はっ!余計な間を詰めてテンポよく・・・やっぱりコレって新しい潮流なのかなあw。 だとしたら2020年代はもしかしたら、「ディテールの多さで勝負する!」時代だった2010年代の完全裏返しで「最小限のディテールで演じる!」時代になるのかも知れませんねえ。これは想像するだけでワクワクするなあ。

長々とお付き合いありがとうございました。それではよいゴールデンウィークを!

小林でび <でびノート☆彡>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?