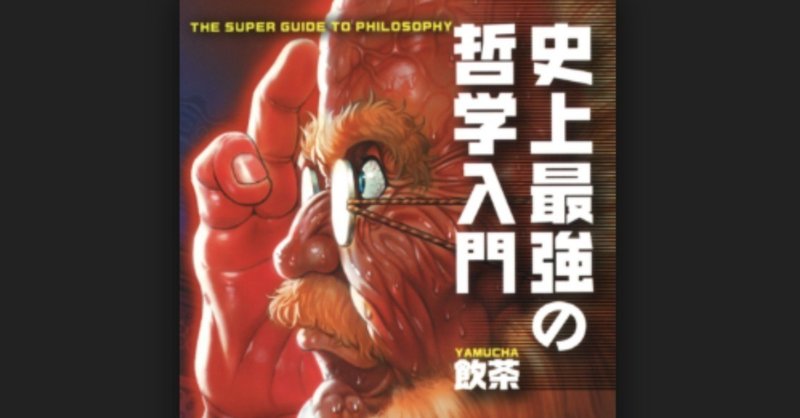

【能動的三分間#6-①】史上最強の哲学入門

【能動的三分間】6回目は飲茶の「史上最強の哲学入門」です。

本書は31人の哲学者の思想を「バキ」的な思想バトルの展開で紹介する哲学の入門書です。

著者の飲茶さんは東北大学大学院出の作家、会社経営者のようです。肩書きから見ても、自身が学んだ哲学を実践されている方なのだと思います(その理由は6-②をご覧いただければと思います)。

私は高校の頃、理系でしたが倫理の授業を選択しており、この科目が好きでした。今となっては「倫理」という名前が良くないなと思うのですが(素直に哲学とすべきなのでは・・・)、つまらない道徳の授業の延長と思ったのか、この科目を受けていない生徒がほとんどでした。

本書にも記載されていますが、哲学とはすでに物質的に満たされて生活している私達現代人が「何のために生きるのか」という目的を見出す手がかりであり、大人になった私達が最も学ぶべき教養であると思います。

数学や物理なんかよりよっぽど「実学」と言えるのではないでしょうか。

①真理の「真理」

②国家の「真理」

③神様の「真理」

④存在の「真理」

本書はこれら4つの分類によって構成されています。上記のような思いもあり、この本については短くまとめすぎずある程度きちんと記述したい(自身の備忘録としても)ので、4回に分けて投稿したいと思います。

①真理の「真理」について

この章では「真理」とは何か、ということが述べられています。「真理」と言われると正確にその意味を記述することは難しいですが、私個人の感覚から言うと「正義」、「行動規範」、現代的に言うと「コンパス」という言い回しがしっくりきます。人間にとって、正しいことは何か。成すべき事は何か。

プロタゴラス(B.C485頃〜)「人間は万物の尺度である」

紀元前の西洋社会において、村単位の「神話」が身の回りの自然現象を説明する「常識」であった。村が都市化(=アクロポリス)するにつれて、村によって神話に違いがあることが分かり、神話が絶対的なものでないことが分かる。「相対主義」的価値観の始まり。

ソクラテス(B.C469〜)「無知の知」

相対主義=人それぞれですよ、という考え方では政治家の主張などが「真理」を探求したものにならないため、詭弁となってしまう。「自分が言っている事、本当にわかってますか?」と問い詰めることで人間は無知を自覚する。無知を自覚するからこそ「真理」を知りたいという情熱が湧いてくる。

デカルト(1569〜)「我思う、ゆえに我あり」

西洋社会は宗教が支配する中世から理性の時代、近代へ。哲学(=真理の探求)も数学同様公理(=自明の理)から導き出されるべきである。故に疑っても疑いきれないものが真理である。疑っている事象を真だと証明することは困難だが、疑っている「私」が存在することは真である。

ヒューム(1711〜)「経験論」

人間は経験したものしか知覚できない。想像上の産物は全て過去の経験の組み合わせによって形成されており「神」もその例外ではない。人間の想像力は有限の経験の範囲にとどまる。「神」の存在を観念的な想像の産物であるとした当時としては画期的な考え。

カント(1724〜)「批判哲学」

経験論に基づくと、経験は人それぞれであるため、人間共通の普遍的な概念(=真理)がないということになってしまう。だが、人類は事象を経験するとき、必ず「空間的」「時間的」に経験しており、経験の仕方に共通形式がある。真理は人知を超えた普遍的なものではなく、人類という形式において成立するものである。

ヘーゲル(1770〜)「弁証法」

カントによって、人類は人類にとっての真理に到達できることは分かった。ではどのようにすれば到達できるのか。その方法が弁証法である。「真理」と「反真理」を闘わせ、両者を満たす「超真理」が誕生する。「超真理」と「反超真理」を闘わせ、両者を満たす「超超真理」が誕生する。以下繰り返し。

キルケゴール(1813〜)「実存主義」

弁証法によると、弁証法自体が反真理によって否定されることとなる。弁証法では「いつ」真理に辿り着けるのかが分からない。大切なのは今生きる自分にとっての真理である、という弁証法への批判から生まれた考え。

サルトル(1905〜)「自由の刑」

人間は「自由の刑」に処せられている。ある事柄を決断する時、あらゆる「決断するための価値観」から一つを決断する必要があり、そのための「決断する価値観」が必要となる。「決断するための価値観を決断するための価値観」の無限連鎖に陥り、人間は自由に呪われている。自由であるからこそ、歴史を意味付ける政治的、社会的な活動に参加(=アンガージュマン)しないと意味がない。

レヴィ=ストロース(1908〜)「構造主義」

文化人類学の研究において、未開の地の民族の社会システム(=構造)に触れることで、「人類は目指すべき真理に到達すべきであり、西洋人はその最先端にいる」という考えに疑念を抱く。様々な文化や社会に優劣をつけない、という西洋中心主義への批判。

デューイ(1859〜)「プラグマティズム、実用主義」

ある道徳(その社会における真理)に関して、その道徳が社会的な都合で生まれたものであるとしても、皆の生活の役に立っているのであればその道徳を否定するべきではない。「Aを信じることが人間にとって有用性があるとしたら、Aの真偽によらず、Aは真理である。」

ジャック・デリダ(1930〜)「脱構築」

コミュニケーションには「話し手」と「聞き手」がいる。「話し手」が真理を話しているとして、「聞き手」に正確に意図が伝わる保証はない(無数の解釈が考えられる)。その意味で、ひとつの真理には到達できない。「話し手中心主義」で手に入らない真理について不毛に言い争うより、「読み手中心主義」による他者の再解釈を許容すべきである。

レヴィナス(1906〜)「他者論」

哲学でいう「他者」とは「私の主張を否定してくるもの」「私の権利、生存に全く無関心なもの」「私の理解をすり抜けるもの」といった抽象的概念。宗教も哲学も科学も世界を「言語」で記述して説明しようとする試みであり、言語で作った囲いの外側(=他者)が必ず存在してしまう。

上記のような時系列で各時代における代表的な哲学者が紹介されています。ざっくり哲学の流れを言うと、真理は人それぞれ→それじゃあ身も蓋もないから普遍的真理を探求しよう→結局真理は人それぞれ→その人それぞれの真理ですら否定され得る、という流れになっています。

では真理を追求する哲学者たちの思考は無意味だったのか。

それに対して本書は下記のような見解を示しています。

”現代において、真理とは何か。一つ絶対に確実だと言えることがあるとしたら、それは、「私がどんな真理を持ち出して正しいと叫んでも、それを否定する他者が必ず存在すること」である。・・・僕たちは、「他者」に「ホントウはどうなんだろう?」と真理を問いかけることにより、「新しい可能性」「新しい価値観」「新しい理論」を無限に創造し続けていくことができる。”

自分の主張には自分の真理(=正義)がある。それを否定する他者は必ず存在する。その否定を頭ごなしに否定しないこと。それをすると思考が止まってしまう。他者をきっかけに自身の価値観を広げられないか検証すること。

これがこの章の締めくくりに私が学んだことです。

本の購入費に充てます。薄給なのでサポートいただけると大変助かります。本で得た知見を皆様に還元できればと思います。