大江健三郎「死者の奢り・飼育」(再読本)

作者のデビュー作「死者の奢り」は、元は東大新聞の懸賞小説応募作であり、東大新聞から文芸誌「文學界」へと転載された。その翌月には同じく文芸誌「新潮」に「他人の足」を発表。約一年後に「飼育」で芥川賞受賞となる。華々しくデビューした作者の初期作品を収めた短編集。多分三読目くらいだろうが、前回からかなりの年月を経ているため、初めて読むような新鮮さを感じることが出来た。

少し長くなるが、作者のその後の長い作家人生の第一歩となる冒頭を、まるまる書き写してみる。

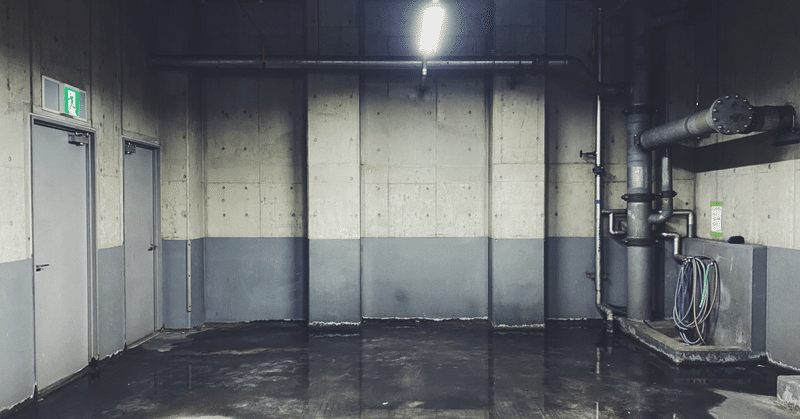

死者たちは、濃褐色の液に浸って、腕を絡みあい、頭を押しつけあって、ぎっしり浮かび、また半ば沈みかかっている。彼らは淡い褐色の柔軟な皮膚に包まれて、堅固な、馴じみにくい独立感を持ち、おのおの自分の内部に向って凝縮しながら、しかし執拗に躰をすりつけあっている。彼らの躰は殆ど認めることができないほどかすかに浮腫を持ち、それが彼らの瞼を硬く閉じた顔を豊かにしている。揮発性の臭気が激しく立ちのぼり、閉ざされた部屋の空気を濃密にする。あらゆる音の響きは、粘つく空気にまといつかれて、重おもしくなり、量感に充ちる。

死者たちは、厚ぼったく重い声で囁きつづけ、それらの数かずの声は交りあって聞きとりにくい。時どき、ひっそりして、彼らの全てが黙りこみ、それからだたちに、ざわめきが回復する。ざわめきは苛立たしい緩慢さで盛上り、低まり、また急にひっそりする。死者たちの一人が、ゆっくり躰を回転させ、肩から液の深みへ沈みこんで行く。硬直した腕だけが暫く液の表面から差出されてい、それから再び彼は静かに浮かびあがって来る。

医学部の地下には、解剖用に提供された死骸が、アルコール液につけられて保存されている。主人公は女子学生とともに、死骸を新しい場所へと移すためのアルバイトに来ている。主人公はぬるぬる滑る死骸に手を焼き、また喋るはずのない死骸と会話を交わしたりしながら、肉体的にも精神的にも負担の大きい仕事をこなしていく。しかし最終的に彼らの仕事は全て無意味だったことを知らされ……。

後の「死体運びバイト」都市伝説の元ネタでもある。

「死者の奢り」での死体、「飼育」での閉鎖的な村人たち、閉鎖病棟そのものを舞台とした「他人の足」バスの中で米兵の嬲り者にされる「人間の羊」、「閉鎖的な環境においてもがく」といったテーマが繰り返される。1957年頃の時代の閉塞感とともに、多くの若者の経験する普遍的なテーマでもあるだろう。家族、学校、共同社会、会社、どこにおいてもメッセージを発することの出来る人は限られている。作者は小説として書いた。書き続けた。伝え続けた。

「純文学? どんなもんだって言うんでぇい、軽く食らってやらあ」とイキっていた十五歳の私の鼻やら脳やら胸やらを、この辺りの作品は叩きのめしてこねくり回してへし折って貫いた。自分の子どもを健全に育てたいと思うなら、親御さんは純文学というものから子どもを遠ざけるのが一番です。ゲームやスマホの方がずっと健康的で、いい子になってくれるはず。

・特に思春期真っ盛りの頃に

・学区内で一番遠くの場所に引っ越し

・通学にバスや電車を利用するようになり

・最寄り駅近くに図書館があり

・自分が孤独だと思い込むようになってしまった

そんな条件を揃えた人に、中毒性の高い本の味を覚えさせてはいけません。

中毒症状を生涯引きずるようになります。

一時期離れようと、また戻ります。

人の一生では読みきれないほど本の数はあり、年々増えていきます。

図書館通いと古本屋巡りが趣味で、周囲の人間が次々と進路を決めていく中「そのうち小説で食べていくから、大学進学も就職もしないんで」とか思い始めて、教師から匙を投げられるような、そんな人間にしたくなければ、大江健三郎などの著作は子どもに触れないようにしておきましょう。

でも子どもらが将来読みたいと言い出したら、いくらでも本を差し出してあげるのだろうな、と。特に息子は、名前の由来でもあるし。

「飼育」を読んだ直後に書いたレッチリ小説はこちら↓

入院費用にあてさせていただきます。