はぐれものの武器としてのアート~Kevin Wilson『Now Is Not the Time to Panic』

二人のティーンエイジャーが作ったアートが小さな田舎町をパニックにする

ケヴィン・ウィルソンの四作目の長編小説『Now Is Not the Time to Panic』(2022)は次のような話である。

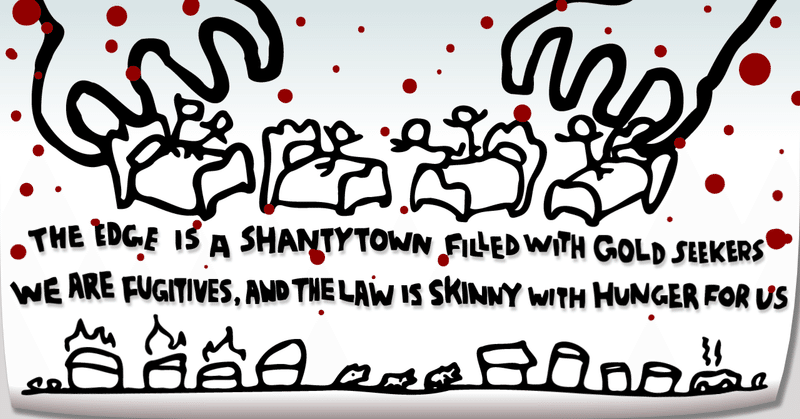

1996年の夏、テネシー州の小さな田舎町コールフィールドに暮らす16歳のフランキーは、町に越してきたばかりの同い年の少年ジークと出会う。未だ『少女探偵ナンシー』を愛読書とする文学少女のフランキーは同級生たちの性的な話題の加速についていけなくなり、友達がいない。同じく引っ越してきたばかりで友達のいないジークとフランキーはぼっち同士でなんとなくつるむことになる。ジークは父親の多重浮気が発覚したために母親の実家に帰省しているのだが、フランキーの父親も二年前に浮気相手を妊娠させて家を出ている。フランキーの父は浮気相手に産ませた子どもにフランキーと同じ「フランシス」という名前を付けるという無神経な男だ。二人はともにサイテーな父親を持っているという共通点を見付けて意気投合し、フランキーは誰にも打ち明けていない小説を書いているという秘密を、ジークも将来アーティストになりたいという夢を告白し合う。互いの異端ぶり(だと二人とも思っている)を確認した二人は、この夏は一緒にアートを作って過ごそうと盛り上がる。二人が作るのはポスターだ。フランキーが考えた謎めいた文章にジークが絵を付ける。それをフランキーの家のガレージに放置してあったコピー機を使って大量複製し、自分たちが作者であるということは伏せたままグラフィティアートよろしく町中に貼って回った。当初は誰も気に留めなかったが、二人があまりに執拗に貼りまくったため次第に町の住民たちも無視できなくなってくる。そのうちある事件が起きて、そのポスターをめぐり町中がパニックになって死者まで出るような大騒ぎになってしまう…。

本書でもっとも印象的なのはフランキーの自分たちが作った作品への執着ぶりである。死亡者が出るほどの騒ぎになった後はジークのほうは怖気て腰が引けてしまうだが、フランキーはポスターを貼り続けることに固執する。その後の人生でフランキーは小説家として成功し幸せな家庭を築くことになるのだが、実はそのときまでも折に触れて秘密裡にポスターを貼ることを止めていない。ポスターは悪魔崇拝のカルト集団による仕業だと誤解され、アングラなサブカルアイコンとして全米へ、そして全世界へと広がっている。二人が作者であることは秘密のままなのだが、ある日フランキーのもとにそのことを突き止めた記者から記事にしたいという電話がかかってくる。フランキーは秘密を明らかにすることで自分が築き上げた生活を破壊し家族や友人たちを傷付けてしまうことを怖れるが、同時に自分の「ほんとうの姿」を知ってもらうために公表してしまいたいとも思っている。彼女にとって現在の自分は、16歳だった「あの夏」にジークと出会い、他に友達のいないはぐれものの二人が協力して世界を驚かすアートを作った結果としてこそあるものなのである。だからどんなにうまく社会に溶け込めるようになっても、それを隠し続けているのは偽りの人生を生きているような違和感があるのだろう。

周囲に溶け込めないはぐれものたち(misfits)が寄り添う姿はケヴィン・ウィルソンの小説ではお馴染みである。たとえば第一短編集『Tunneling to the Center of the Earth』(2009 日本語訳は『地球の中心までトンネルを掘る』芹澤恵翻訳、東京創元社 2015)に収録されている「ゴー、ファイト、ウィン」が良い例だ。同作の主人公ペニーは両親の離婚によって母親とともにコールフィールドに越してきた高校生で、ちょうどフランキーとジークを混ぜ合わせたような設定になっている。ペニーはプラモデル作りが趣味で、それも興味があるのは作ることだけで完成品はしばらく飾ってからすぐに捨ててしまうという変わり者なのだが、普通の高校生活を送ってほしいという母親の願いを受け入れてチアリーダー部に入部する。それでもチアにも仲間の会話にもまったく馴染めず、自分が好きなものが母親を喜ばせるものだったらよかったのにと思っている。最終的に彼女は隣家で祖母と二人で暮らす学校にも通っていない変わり者の子どもと恋愛遊戯のようなものを始め、そこに安寧を見出す。チアリーダーらしくフットボールチームの花形選手と付き合うよりも、はぐれもの同士の寄り添いのほうが彼女には心地よいのだ。

ペニーと隣家の少年の関係は世間から容認されるものではないのだが、しかし二人ははぐれもの同士で寄り添い二人だけの殻のなかに閉じこもることで現実世界の脅威から自分たちを守ろうとする。「ゴー、ファイト、ウィン」のペニーらと「Now Is Not the Time to Panic」のフランキーとジークは同じはぐれもの同士のカップルだが、両者には決定的な違いがある。それは後者の二人が自分たちの殻に閉じこもるのではなく、アートという武器を使って自分たちを受け入れない現実世界に向かって攻撃を仕掛けていることだ。フランキーたちにとって彼らの作ったアートは、周囲にとけこめない孤独な魂同士が繋がり合う道具であるのと同時に、そんな自分たちを理解しようとしない外の世界に向けた武器でもあるのだ。

燃える双子をはぐれものが世話する話:『Nothing to See Here』

その意味で『Now Is Not the Time to Panic』に近いのはウィルソンの三作目の長編小説『Nothing to See Here』(2019 日本語訳は『リリアンと燃える双子の終わらない夏』芹澤恵翻訳、集英社 2022)である。この話にははぐれものがたくさん出てくる。まず主人公のリリアン。恵まれない環境に生まれ育った彼女はそこから抜け出そうと自力で寄宿制の名門校の奨学生となり、そこで大手デパートの経営者の娘であるマディソンと知り合う。長身で美貌の持ち主であるマディソンはリリアンとはまるで違う世界に生きる少女だが、彼女自身が大金持ちの娘であるにも関わらず周りにいる金持ちの娘たちを嫌っている変わり者でもある。二人は変わり者同士として親友になるのだが、マディソンが校則違反で放校されそうになったとき、双方の親が金銭の授受を伴う合意を交わしてその罪をリリアンに肩代わりさせることにしてしまう。退学になったリリアンは地域の人たちからも見放されてやる気をなくし、28歳になった現在は二軒のスーパーでレジ係を掛け持ちしながら母親の家の屋根裏部屋で先の見えない暮らしをしている。一方マディソンは強烈な上昇志向で政治の世界に進出し、上院議員の参謀兼妻となって活躍中である。二人はリリアンが退学になった後も文通だけは続けていたのだが、ある日マディソンからリリアンに夏のあいだだけ夫の先妻が生んだ双子の姉弟を住み込みで世話してほしいと依頼が来る。先妻が亡くなり双子を引き取ることになったのだが、二人は興奮すると身体が燃え上がるという奇妙な体質を持っているのだ。燃え上っても本人たちは怪我ひとつしないのだが、当然周囲には被害が生じる。引き取りの時期がおりしも夫が国務長官に指名されるかもしれないという微妙な時期とかち合ってしまったため、せめてそのあいだだけでも問題を起こさないように面倒を見てもらいたいという頼みなのだった。

リリアンとマディソンの微妙で複雑な関係がとても面白い。はぐれもの同士の二人は互いが唯一の友人で、二人のあいだには恋愛感情のようなものもあるのだが、マディソンが自身の野望を実現するためにリリアンを踏み台にしたという過去が二人のあいだにわだかまりを作っている。上昇志向のかたまりのマディソンに対して、人生が行き詰まった負け犬の立場のリリアンのはぐれものぶりも痛快だ。言い合いになってあのとき退学にならなかったとしてもあなたでは私のような人生を手に入れることはできなかっただろうと言うマディソンに対して、リリアンは「あんたみたいな人生なんて欲しくもない。あんたの人生はめちゃくちゃに見えるよ」とやり返す。はぐれものには世間一般の価値観は通用しないのである。

しかしこの小説における最強のはぐれものは燃える双子の姉弟である。リリアンもマディソンもともに酷い親のもとで育ったのだが、しかしこの双子ほど悲惨な状況ではない。二人は自然発火するという自らの体質のために父親からは厄介者扱いされ、母親はそれを重荷にして死んでしまう。しかもその危険な体質のため二人にはこの世界のどこにも居場所がない。最初は自分の都合ばかり考えていたリリアンも、二人の絶望的な状況を自らの人生と重ね、彼らを守れるのは自分しかいないと決意するようになる。他人に心を許すことのなかった双子がリリアンを信じて頼るようになったのも、彼女がはぐれものだったからだろう。ここにもはぐれもの同士の寄り添いがあるのだ。そしてリリアンは彼らを守ろうと決意することで、自分を理解しようとしない人々を呪うだけだったそれまでの生き方から抜け出し、新しい人生へと歩み出そうとする。リリアンにとっても燃える双子と出会った夏は、フランキーとジークが出会った夏のように人生の分岐点となったのである。

この話で面白いのは、双子の姉弟にとって身体が燃え上がる危険な体質は自分たちの居場所をこの世界から失くしてしまう元凶でもあるのだが、同時に世界から自分たちを守るための武器でもあるということなのだ。双子の姉のベッシーはリリアンに時には自分の意志で炎を生じさせることもできるのだと実演して見せて「この能力を失くしたくない。これがなくなったらどうやって自分の身を守ればいいのかわからない」と吐露する。孤立無援で無力な子どもである二人は、同時に世界最大の権力に近付きつつある上院議員の父親さえも無力化してしまえるだけの力を秘めている。その炎=「変さ」は世間に溶け込めず世界から迫害されるはぐれものが自身の身を守るための武器でもあるのだ。この双子の炎は『Now Is Not the Time to Panic』におけるフランキーとジークにとってのアートと重なる。

アートと倫理をめぐって:『The Family Fang』

ケヴィン・ウィルソンの経歴には美術学修士課程修了とあり、それも関係してか彼の小説にはアートをめぐる話がよく登場する。独自の現代アート作品を考案することもしばしばで、その描写は具体的でまるで文章でアート作品の制作をしているかのように見えることもある。

アートをめぐる話の究極として彼の第一長編小説である『The Family Fang』(2011 日本語訳は『ファング一家の奇想天外な謎めいた生活 』西田佳子翻訳、西村書店 2017)がある。ファング夫妻はパフォーマンス・アーティスト。公共の場で突飛な出来事を巻き起こし人々が混乱する様を作品とする。彼らの活動の特徴は一家ぐるみでパフォーマンスを行うことにある。長女アニーと長男バスター(「子どもA」と「子どもB」)を極限状況に置いて、そのことで予想外の混乱を生み出すのだ。ファング一家にとってアートと家族は一体で切り離せない。四人が協力して最高の混乱を巻き起こしたときに家族は一つにまとまり幸福を得ることができる。はぐれもの同士が寄り添い自分たちを理解しようとしない世界に対抗するという構図がここにも見て取れるだろう。

しかし親と子の力関係の不均衡さは、そんなファング一家の家族としての限界も露呈する。アニーとバスターは一家のパフォーマンスの一角を担っていると信じられているあいだは幸福でいられたのだが、次第に自分たちは両親によって利用されているだけなのではないかと疑うようになる。結局関係は破綻して二人は両親の下を離れていくのだが、歪な家族関係で受けた心の傷は二人のなかに残り続ける。二人は自分が有用でなければ家族の一員としての価値もないのだと思い込んでいる。小説家として失敗したバスターは「自分は一番劣ったファングだ」という劣等感に苛まれ、女優として成功したアニーも素直にその成功を受け入れられない。

『The Family Fang』はハチャメチャで笑えるコメディなのだが、同時にアートと倫理をめぐる深刻な問いも孕んでいる。小説内ではファング家の父親ケイレブの信条が以下のように表される。「アートというのは、それに心を捧げてさえいればどんな不幸や痛みを代償として支払っても惜しくないくらい、すばらしいものなのだ。そのために誰かを傷付けることになっても、それはそれでしかたのないこと。奇抜で美しく人の記憶に残る作品さえできれば、ほかのことはどうでもいい。それだけの価値があるものなのだから。」 もちろんこの考え方は現在のアート界では受け入れられないものだろう。ケイレブたちがアニーとバスターに対してやってることもほとんど児童虐待に近いようなものである。しかしこの小説はそんなアート至上主義な両親を一面的に非難するものではない。話のなかでアートは両義的なものとして扱われ、その価値への最終判断は保留される。それはやはりアートがはぐれものたちの武器や救済手段としても機能しているからだろう。実際、物語内でもアニーとバスターはそれぞれのアート表現(女優としての演技と小説の執筆)によって救われ、そのことによって両親の立場へも思いを馳せられるようになる。

アートと倫理をめぐる問題は『Now Is Not the Time to Panic』でも続いている。フランキーは自分が悪人かもしれないという良心の呵責に苛まれながらもポスターを公共の場に貼ることを止められない。それが愛する人たちを傷付けることになるかもしれないとわかりながらも、ポスターの作者であることを告白したいと切望する。彼女にとってそれは決して名誉欲から出たものではなく、自分が自分であるために必要な行為なのだ。

フランキーがポスターに書いた文章は「The edge is a shantytown filled with gold seekers. We are fugitives, and the law is skinny with hunger for us(端っこは金鉱探しでいっぱいのスラム街。我々は逃亡者。法律は我々のために飢えて痩せて細っている)」というナンセンスなものである。もともとは作者のケヴィン・ウィルソンが19歳の時に年上の友人が即興で書いてくれたもので、それ以来ずっと彼の頭を離れず20年以上経った今でも日常生活のなかで折々に口ずさんでいる文句なのだとか。その友人との出会いがあったことが現在の作家としての自分へと繋がっていると語る作者は、本作を彼へのオマージュとしても執筆したのだという(ただし執筆中にその友人は急に亡くなってしまったのだとか)。そんな自分一人にとってだけ意味がある個人的な呪文を作品として広く世界に向けて発しようという欲望は、作家であれば誰しもが理解できるものだろう。それもはぐれものが世界に向ける武器なのだ。

しかしそのことが他者を傷付けることにも繋がるとしたら…と考えると事態は複雑になる。フランキーとジークのやっていることは、ファング家の両親の子どもたちに対する仕打ちに比べれば直接的な加害性は低い。それでも社会秩序を紊乱する罪には値するだろうし、結果的に死者も出ている。フランキーの作品へののめり込みは、ケイレブの芸術至上主義の考え方にも通じかねない狂信性を帯びている。物語の終盤で登場人物の一人がいみじくも「(ポスターではなく)日記帳の中にでも書いておいてくれればよかったんだけど…」と呟くのだが、騒動の結果を見ればそれが偽らざる感想なのだろう。しかし二人にとっては、それでは意味がないのだ。そこが難しいところである。

周囲からの同調圧力に屈せずに、自分が自分であることの証を示すこと。はぐれものたちにとってそれは「生きる」ことと同義なのだ。しかしそこでは常に現実世界との摩擦が付きものである。アートと倫理をめぐる問題は複雑で一口にその可否は言えないし、言うべきでもないと思うが、この物語に関して言えば自分はフランキーの作品への妄執に共感してしまう。同時にフランキーとジークの作品への反応に対する態度の差も興味深い。この小説はアートをめぐる、いやもっと広く人が表現をすることの意味について考えさせる様々な示唆に富んでいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?