【祝・生誕159年】F・W・ベイン インド神話「翻訳家」

皆様、ごきげんよう。現在完了進行形でインド沼に浸かっている弾青娥でございます。

今回の記事にて紹介いたしますのは、映画『バーフバリ 伝説誕生』と『バーフバリ 王の凱旋』を見る前の私をインド沼に引き込んだフランシス・ウィリアム・ベイン(Francis William Bain。以下、特記ない限りベイン)です。2022年の4月29日、生誕から159年になりました。

2020年の夏、お付き合いが10年近くになる友人から「ベインに関する書評記事を訳してみない?」と言われました。当時の自分にとって「ベイン」と言えば、ヘヴィメタルバンドDioでバッキバキの音のベースを弾くJimmy Bainだけでした。

さて、作品が引用されている記事を読んでみましたところ、文章の麗しさと、ベインが「翻訳」したインド神話の世界にすっかり魅了されました。その結果、インド版キューピッドのカーマデーヴァに矢をずきゅんどきゅんと射られ、インド沼に足を踏み入れることになりました。

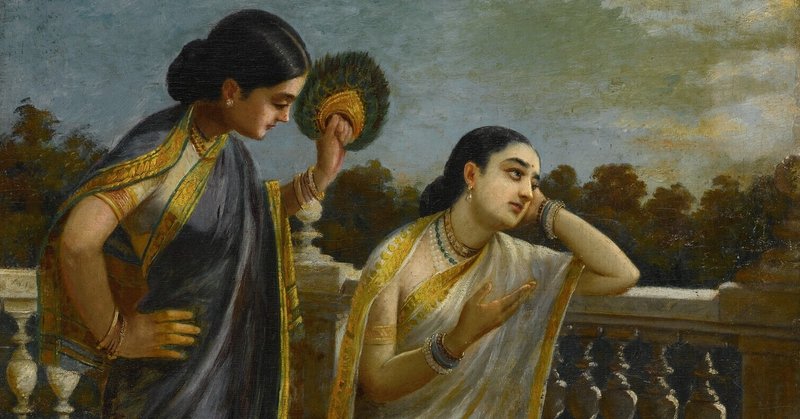

このシーンのデーヴァセーナのような心境でした。

ベインはこのご時世という現実を忘れさせてくれるほどに魅力的な幻想世界を見せてくれました。では、このミステリアスな文人のベインがどのような人物であったのかを以下から説明してまいります。

F・W・ベイン 英国での若年期

1863年、ベインはイギリスのグラスゴー近郊のボスウェルに生まれます。ベイン曰く、父親は周りが見えなくなるほど読書に没頭しがちな天才気質の変人(ベイン自身も同様です)だったものの、スコットランドの歴史にまつわる著作を残す歴史家でした。一方、母親は花に造詣が深く、文学ではシェイクスピア、オリヴァー・ゴールドスミス、ジェイン・オースティンらを好みました。この母から、文学的影響がベインに与えられます。

ベインが編集した母の詩集An Echo of Spheres(1919年)より。

そのような両親のもとで育ったベインは、名門校ウェストミンスター・スクールを卒業します。1882年になると、オックスフォード大学のカレッジであるクライスト・チャーチに進学しました。このカレッジの卒業者には傑士が数多くおり、イギリス国王のエドワード7世、首相を務めたウィリアム・グラッドストン、哲学者のジョン・ロック、『不思議の国のアリス』の著者ルイス・キャロル……という風に、枚挙に暇がありません。

クライスト・チャーチにおいて、ベインはギリシャ語、ラテン語に対する学識を深めました。1889年には文学修士号を取得し、オックスフォード大学のオール・ソウルズ・カレッジの特別研究員として1892年までさらなる研鑽を積みました。

ところがどっこい、ベインのカレッジライフは勉学一辺倒ではありませんでした。オックスフォード大学サッカー部に、1883年から1886年まで所属しており、幸いにも確認できた雑誌The Oxford Magazineの1883年号から、次のことが判明しました。

ポジションはフォワード(レフト・ウィング)

1年間で少なくとも5回はシュートを記録

1対0で勝った2月21日の試合では決勝点を入れた

こうしたことから、ベインは「リアルチート」な文武両道の学生だった、と言っても過言ではないでしょう。ちなみに、出会いの経緯は不明ですが、1890年にはヘレン・マーガリータという女性との結婚も果たしています。

F・W・ベイン 渡印時代とその後

ベインにとっての1890年は、著述家としてデビューする年でもありました(その頃の著作はインドと無関係でした。この記事の末尾に列挙します)。それから2年後の1892年、人生の転機となる出来事が起きます――インド教育庁での職に就くことが決まります。ベインはその一環で、インド西部の都市プネー(当時の名はプーナ)にあるデカン大学で歴史学、経済学の担当教授になりました。

プネーに着いた頃のベインは、サンスクリット語と、同地の公用語であるマラーティー語の知識をある程度有していましたが、それらに磨きをかけました。特にベインのサンスクリット語学習について言うと、ほとんど独学でした。その学びのなかで、叙事詩『マハーバーラタ』、サーンキヤ哲学、「インドのシェイクスピア」とも称される劇作家カーリダーサの作品や、詩人ソーマデーヴァの『カター・サリット・サーガラ』などに触れました。

1898年、ベインはヒンドゥー神話のA Digit of the Moonを出版します――シリーズ『F・W・ベインの印度物語集』(The Indian Stories of F.W. Bain)の始まりとなりました。この書籍は、バラモン階級の知り合いから譲ってもらったサンスクリット語写本を「翻訳」したものとして発表されます。インドから放たれたベインの「翻訳」は1911年までに第9版まで重版され、その後に続いた「翻訳」作品と共にイギリスでセンセーションを起こします。そのことは、大西洋を越えたアメリカで次のように報じられました。

A Digit of the Moonという題の小冊子が1899年に発表されたのを覚えている人はアメリカ内でさほどいないだろう。……(中略)……翻訳だと思わせる仕掛けが、一流の学者たちを騙せるほど完璧だった。この手法は同じ文体の後続作品にも用いられた。実際、A Digit of the Moonは大英博物館の東洋部門に加えられた。それは必然のことで、これの後続作品も同様に扱われた。こうして、文筆家F・W・ベイン氏はこれ以上ないほどに鋭い感覚をもって迫真の翻訳力を発揮して、大成功を収めた――同氏は大英博物館から東洋に精通した人物と見なされるも、真実が明るみに出ると書籍は通常の棚に置かれた。

翻訳:弾青娥

「初めから創作として発表すれば良かったのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。「翻訳」として世に出た訳は、次のような懸念があったためだと考えられます。『SFマガジン』から有識者の指摘を引用します。

著者のはにかみと遊び心のせいだが、当時の上流階級の通念として、恋愛を含む異国物語は、大学教授が創作としては品位がかけると謗られる懼れがあり、翻訳ということにしておいたほうが無難との判断だったらしい。

『SFマガジン』2016年6月号 291ページ

ベインはデカン大学を退任する1919年に、自身の名を冠したシリーズを締めくくり、イギリスに戻りました。以後、ベインは特に新たな著作を発表することなく、静かな生活を送ります。そして1940年の2月24日、この世を去ります。

F・W・ベイン そのインド神話世界

翻訳であろうと、ベインの創作であろうと、A Digit of the Moonをはじめとした書籍(とりわけ初期の発表作)は、実際のインド神話と比べても見劣りしない質を誇るのは確かです。こうしたベインの発表物には、『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』に見られる作中作(物語内に挿入される物語)の構造も確認できます。

長くなりますが、A Digit of the Moonの完全和訳である拙著『月輪の指』から例を抜粋しましょう。肖像画に描かれた女性に恋心を抱いた王のスーリヤカーンタが、旅のお供をするラサコーシャからの話に耳を傾ける場面です。

ある日のこと。カダンバの樹の濃い日陰の下で休憩をとっていた二人だが、王は恋人の肖像画を長らくじっと眺めていた。すると、突如として、長い沈黙を破るように王は口を開いた。「ラサコーシャよ、これが女というものだ。だが、女というものは予が一切合切知らぬ存在だ。話してくれ、女たちの本質とは何なのかを」 微笑を浮かべたラサコーシャは答えた。「王様、この質問は姫君に尋ねるために置いておくのがきっと良いでしょう。これは難題です。女というものは実におぞましい生き物で、怪奇な要素から成っている存在でもあります。それでは女にまつわる話をいたしましょう。お聞きください」

初めに、トヴァシュトリが女の創造に至られた際、男の創造で自分の有する材料が底をついていたのです。その上、固形の要素も残っていなかったのです。このような板挟みの状況で、御神は深い瞑想に入った後、とあることを実行に移されたのです。それは、様々な性質を種々の事物――丸々とした月、曲線美を誇るホシキバシリ鳥、からみつく巻きひげ、震える草、細長い葦、輝く花々、軽やかな葉っぱ、先細りの形をした象の鼻、鹿のまなざし、群れで列を成す蜜蜂、喜びに満ちた陽気な日光、雲の流す涙、気まぐれな風、臆病な野兎、うぬぼれた孔雀、鸚鵡の柔らかい胸、固い金剛石、甘い蜂蜜、残虐な虎、火が放つ暖かな光、冷たい雪、おしゃべりな橿鳥、鳩のように鳴くコーキラ、偽善的な鶴、そして誠実な赤鵞鳥――から取り出すことでした。これら全てを混ぜ合わせて、トヴァシュトリは女を創られ、男にそれを与えられました。しかし一週間の時が過ぎると、男がトヴァシュトリのもとを訪ねて言いました。

(上記の全容が気になった方はぜひ、以下のリンクに飛んでみて下さい。)

また、ベインの作品を特徴づけるものは、サンスクリット語由来の言葉をそのまま使うことと、その言葉に対して解説を添えることです。上に引用した箇所では「トヴァシュトリ」や「コーキラ」という名がその例ですが、次のような解説が入っています。

(19)「芳香がする、橙色の花を咲かせる木」を示す。

(20)ヒンドゥーにおけるバルカン神。ここで用いられるように、大地たる創造主、つまりプラトンが提示した創造主(ギリシャ語ではデミウルゴス)を指すこともある。サンスクリット語文学はプラトンの思想を解く鍵となる。プラトンの哲学の多くはヒンドゥーの神話を月のように反映させたものに過ぎない。

(21)ヒンドゥーの詩人たちは列を成す蜜蜂と目のきらめきに類似性を見出している。

(22)セグロカッコウのこと。鶴は内に秘めた非道性、そしてうわべだけの信心深さを示す典型例である。チャクラヴァーカ、もしくは婆羅門の雄鴨は伝説上、自分の妻がいないことを嘆いて夜を過ごすと言われ、雌鴨が夫を求めるという言い伝えも存在する。

こうした解説にも、インドの歴史を彩った詩人や古代ギリシャの関連事項が言及され、オックスフォード大学の名門カレッジで学を積んだベインの博識ぶりが垣間見えます。このような仕組みも助力となり、1898年のA Digit of the Moonは「翻訳」として一時期、受け入れられたのです。

しかし、1912年のBubbles of the Foamは「ほぼ全体的に、文体がサンスクリット語の細やかな趣を欠いている」と評され、『F・W・ベインの印度物語集』の初期で巧みに紡がれたインド神話の要素が薄らいでいきました。

ガネーシャはベインがひいきにした神の一柱でした。

F・W・ベイン 「翻訳」の受容

日本における受容・紹介例

ところで、ベインの「翻訳」は大正時代から昭和20年代まで断続的に日本語へ翻訳されました。先鞭をつけたのは、歌人および翻訳家として名高い片山廣子(松村みね子)でした。片山は、A Digit of the Moonを含むベインの以下の初期3作品を訳しました。

「闇の精」(An Essence of the Dusk)

短歌誌「心の花」大正3年(1914年)5月号~8月号掲載。完訳。「スリヤカンタ王の恋」(A Digit of the Moon)

「新家庭」大正9年(1920年)12月号掲載。抄訳。「青いろの疾風」A Draught of the Blue

「新家庭」大正10年(1921年)10月~11月号掲載。抄訳。

これらの妙なる翻訳は、次のリンクで示した書籍『片山廣子幻想翻訳集 ケルティック・ファンタジー』にて読むことができます。

片山に続いたベインの翻訳は、1947年にフェーニックス出版社から発行された『暁の花』でした。シリーズ三作目にあたるA Heifer of the Dawnを、序文を除いて、全て訳したものです。訳者はギータ・ムルティーという人物(筆名?)で、空襲下で和訳を行なったと『暁の花』の献辞に記されています。

それ以後、新たな日本語訳の無い状況が続きました。ですが、筆者が手掛けたA Digit of the Moonの完訳『月輪の指』(2021年)によって停滞を破らせていただきました。なお、筆者はベインの新訳をさらにリリースしようと考えております。

表紙絵はインドの画家ラジャ・ラヴィ・ヴァルマの作品Ladies in the Moonlight。

世界における受容・紹介例

2022年を迎えるまでに、ベインの「翻訳」は日本語だけでなく、オランダ語、ドイツ語、ハンガリー語、スウェーデン語、フランス語、イタリア語、中国語、インドネシア語にも訳されました。インドでは、少なくともマラーティー語、グジャラート語、タミル語に訳されています。

『F・W・ベインの印度物語集』は第二次世界大戦前のイギリス、アメリカ、オーストラリアといった英語圏の新聞や雑誌で取り上げられました。一例を挙げると、オーストラリアの女性向け週刊誌The Australian Woman's Mirrorは女性にまつわる名句名言を紹介するコーナーSaid About Womenで、4作目のIn the Great God's Hairの序文の一部を引用しています。

〈女〉の憐れむ心を失えば、〈男〉の生は〈夜〉を永遠に迎えずに、インドの焼けつくような〈真昼の日輪〉に照らされ、干上がった大地に成り果てるだろう。

翻訳:弾青娥

一方、アメリカで特筆すべき紹介例としては、作家キャロライン・ウェルズ(カロリン・ウエルズ)の編纂したAn Outline of Humorという書籍があります。1923年に発表された本書では、A Digit of the Moon内で語られた「女性創造の物語」が紹介されていますが、ベインによる創作ではなく著者不明の神話として掲載されました。

長編推理小説や、シャーロック・ホームズのパロディや数多く残しました。

第二次世界大戦後にも、注目すべきベインの紹介例は二つあります。一つは、インド初代首相になる前のジャワハルラール・ネルーが1946年に出版した著書The Discovery of Indiaです。1942年から1945年までの獄中生活のさなかに執筆された本書は、A Digit of the Moonの序盤を飾る「女性創造の物語」の一部を引用しています。ネルーはインドの言い伝えを大変面白く翻案したものと評価しました(同書は、1953年に『インドの発見』の邦題で発表されています)。

もう一例は、イギリスの新聞『ガーディアン』です。1979年の9月12日、インド英文学の巨匠R・K・ナーラーヤンとのインタビュー記事を載せます。その記事内で、記者は「インド国外の作家で、インドの本質を捉えている人物は?」と尋ねます。その記者は、ラドヤード・キプリング、E・M・フォースター、ルース・プラワー・ジャブヴァーラの名が挙がるだろうと想定していましたが、ナーラーヤンは次のように答えました。

「思いつくのは一人だけ――F・W・ベインだ」

ベインの名は、記者が初めて耳にした名でした。続けてナーラーヤンは、「ベインの作品には、サンスクリット語の華麗さが見られる」とも語りました。ナーラーヤンはA Digit of the Moonなどの作品群の正体を偽の翻訳だと看破していたものの、彼の回答はベインが疑いなくサンスクリット語に精通していたと裏付けてくれます。

最後に

かなりの長文ではございましたが、ベインにまつわる記事が好奇心をそそるコンテンツとなっていましたら幸いでございます。途中でも触れましたが、当記事の中盤で引用した、「女性創造の物語」の全容が気になる方はこちらの投稿へのアクセスをご検討ください。

こちらのF・W・ベインの紹介記事が一助となって、「あなたのインド沼はどこから?」と聞かれた方が「私はベインから」と筆者のように答える方が一人でも増えることを願います。『バーフバリシリーズ』を経由して、または近頃注目の集まる映画『K.G.F』を経由して、インド沼に引き込まれた方も、神秘的なインド神話世界を新たに違和感なく展開させたベインにもご刮目くだされば幸甚の至りです。よろしくお願いします!

困難を取り除く神であるガネーシャの恩恵が、皆様にありますように。

F・W・ベイン 著作リスト

『F・W・ベインの印度物語集』

A Digit of the Moon (1898)

※片山廣子抄訳「スリヤカンタ王の恋」

弾青娥訳「月輪の指 スーリヤカーンタ王の恋」Descent of the Sun (1903)

A Heifer of the Dawn (1904)

※ギータ・ムールティ訳「暁の花」In the Great God's Hair (1904)

A Draught of the Blue (1905)

※片山廣子抄訳「青いろの疾風」An Essence of the Dusk (1906)

※片山廣子訳「闇の精」An Incarnation of the Snow (1908)

A Mine of Faults (1909)

The Ashes of a God (1911)

Bubbles of the Foam (1912)

A Syrup of the Bees (1914)

The Livery of Eve (1917)

The Substance of a Dream (1919)

〔「」内の日本語タイトルは、既存の和訳作品のタイトル。〕

その他の主な著作リスト

Christina, Queen of Sweden (1890)

Dmitri: A tragi-comedy (1890)

Occam's Razor: The application of a principle to political economy, to the conditions of progress, to socialism, to politics (1890)

Antichrist: A Short Examination of the Spirit of the Age (1891)

Treachery: a Spanish romance (1891)

On the Realisation of the Possible, and the Spirit of Aristotle (1899)

An echo of the spheres : rescued from oblivion (1919) ※ベインが編集者として母の詩作を集めた書籍。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?