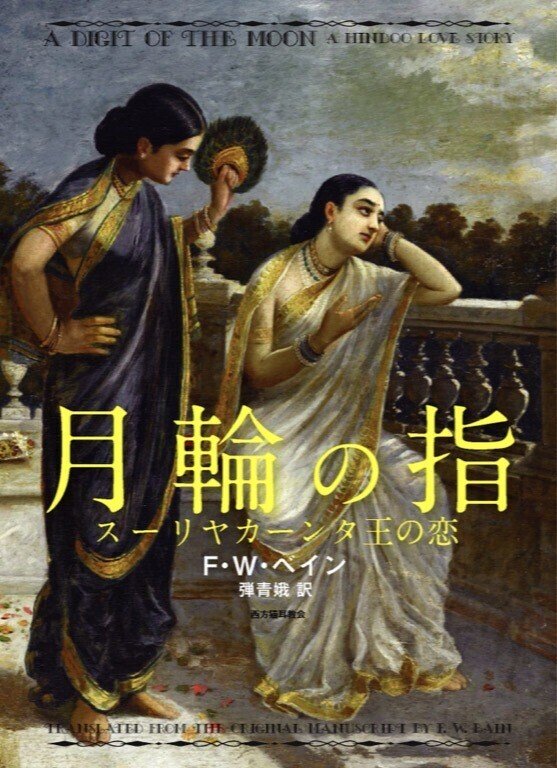

【翻訳】インド神話 ~女性創造の物語~(拙訳『月輪の指』より)

この記事は、2021年1月に発表した拙訳の『月輪の指』(原著者:F・W・ベイン)のプロローグにあたる「女性創造の物語」の全文です。

※noteに載せるために若干の変更を加えております。

原作のA Digit of the Moonは1898年発表。

『月輪の指』

前置き:女性創造の物語

「英訳」:F・W・ベイン

日本語訳:弾青娥

神への祈り

貴方が、世界を救うために瀕死の毒を飲み込んで喉を濃紫色に染めた情け深い三つ目の神より守護を受けますように。私の思いの邪魔となるもの全てが、象の顔をした神の鼻によって一掃されますように。そして、思いに耽るたびに適切な言葉がヴァーニーによって私の心に吹きこまれますように。

今となっては昔のことだが、とある国にスーリヤカーンタという王が暮らしていた。この王の軍隊は〈武勇〉と〈信条〉に導かれて、四方八方の大洋の岸に達していた。王の智は、さらに遠くにある全ての科学の岸にまで達していた。そのため、王にとっての唯一の未知は女と、女の愛だった。王はいわば女嫌いの権化に他ならなかったものの、美に恵まれた人物で、自身の美の光輝をもってして、王をたまたま見かけるや目線を投げかける魅力的な全ての女の絶望に暮れる心を焦がすほどだった。しかし、そんな女たちが送る熱いまなざしに対して彼は雪のように冷たかったのだ。さて、時が過ぎるつれ、大臣たちの王国の将来に対する懸念が溢れんばかりのものになった。そうして彼らはこう口にした。

「まだ王は妃をお迎えになっていない。仮にそのまま亡くなることがあれば、後継者をめぐる争いで破滅へまっしぐらだ」

そこで諸大臣は内密に合議を行なった。そうして、彼らは至るところで女を見つけては彼女たちを送り込んで、美女の姿で王を誘惑しようと企んだ。彼は世界の女のあらゆる美の真髄があたかも雨となったかのようにその誘いを浴びた。だが、何もかもが徒労に終わったのである。天界を思わせるようなあの婦人たちの美はいかなる容貌をとろうとも、野生の象の背に落ちた木の葉と同じように、王の心の水面を揺らすことはなかったのだ。こうして絶望の淵に追いやられた大臣たちは声を大にして言った。

「徳が不徳になる瞬間があるものだ。女たちの謀略を避けるのは王として相応しい。だが、女嫌いのこの王に呪いあれ! 奴のせいで王国は滅びるぞ」

再び内密に合議にあたった彼らは王に抗議的に物申し、彼に結婚を強く迫った。しかし大臣たちのどんな言葉にも彼は耳を傾けようとしなかった。そうして万策尽きた諸大臣だったが、密偵を使って王の知らないところで、王の気持ちを動かして結婚に対する思いに傾かせられた者に一クロール分の金貨を与えるということを言い広めたのだ。ところが、まじないやそのようなものを披露するペテン師たちが現れた。それにもかかわらず、望ましい結果を達成する者は誰一人とも現れなかった。それどころか、異性に対する王の敵意は大変強まってしまい、自分の視界に女が入るたびに王国から追放という罰を課すほどだった。ありとあらゆる女が王国からいなくなるのではという懸念が渦巻く中、大臣たちは王の周りに密偵を配置せざるを得なくなったのだ。彼らは王がどこへ移動しようともその前方へ素早く行っては王の道中に女が一人たりとも入らないようにした。この任務は剣の刃先の上に立ち続けるように難題だった。というのも、王国じゅうの女が皆、恋い焦がれ、または好奇心から彼の姿を目にしたくなるのだった。あたかも王が磁石で、女たちが数多の鉄片であるかのようだ。

そして、ある日のこと。王都にやって来たのはとある画家だった。到着するとすぐに、民に話しかけてはその都の驚異について色々と質問をした。すると、このような答えが返ってきた。

「我が都の最大の驚異は我らの王たるスーリヤカーンタにほかなりません」

彼は王という身なのだが、何が起きても動ずることなく、女と関係を持ちたいと思わない。まるで王は蛇であるかのように女の美を象徴する孔雀から逃げているのだ。それでも、彼は第二の愛の神のような存在であるが、このことには、女という性の心を切り裂く第六の武器として半人半魚の神の手で創造されたあの者に自身の力を行使したい思いが全くないという驚異が伴っている。日輪が万物を温めるのを拒むだろうか。それに、風が万物を吹くのを拒むだろうか。だが、これを聞いた画家は笑い声をあげて言った。

「私には、日輪のように日輪の宝石に効く魔力が備わっております」

その言葉は大臣たちの密偵のうちの一人の耳に入っていた。密偵は大臣たちのもとに行くと、その男が都を訪れては自慢話をしていたと伝えた。大臣たちは直ちにその画家を呼び出して質問を投げかけた。その中で、画家は事態の全容を伝えられ、しかも自分の言ったことが果たされるならば金貨の褒美をやるとも約束されたのだ。そうして画家は口を開いた。

「王様が私をお呼びになるように、何とかご便宜のほどを。それ以外は私にお任せください」

そこで大臣はこぞって王のもとへ行き、このような言葉をかけた。

「陛下、貴殿の都に画家が足を運んできました。その腕前において比肩する者はこの三界にいないでしょう」

それを聞いた王は大変喜んだ。というのも、彼自身が絵画や他のあらゆる芸術に長けていたからだ。王は自分の面前に姿を現すように命じた。そうして画家は王のもとに来たのだが、王の並外れた美を前に驚愕して叫んだ。

「嗚呼、王様! 類まれなる美しさを拝する、極めて貴重な恩恵を授けてくださった貴殿のおかげで、私は現世における自らの功徳を得ることができました。今や心残りはたった一つだけです。ぜひとも陛下の御姿の模写をいたしたく存じます。粗末な鏡に反射された日輪であっても、その温かみが届くように、将来ずっと、貴殿の御姿の素晴らしさを私の中にとどめたく存じます」

すると、王は言った。

「まず、お主の技量を示す見本を予に示せ。だが、予に女を一人とも見せるでないぞ。それがお主のためになろう」

そこで画家は王に、この世のあらゆる国が描かれた何枚もの絵を見せた。だが、その中に画家は女の肖像画を忍ばせていたのである。王は一枚ずつ絵をめくっていったが、突如としてその肖像画に出くわした。それが目に入るやいなや、王は気絶して倒れ込むのであった。

画家は笑い声をあげると、大臣たちに言った。

「治療は果たされました。この医師に謝礼をお願い申し上げます」

ところが、彼らはこう言葉を返した。

「まず、このお方が本当に患いの身から解放されたかを確かめなければなりませんよ」

画家は返答した。

「すぐに分かりますよ。王様を見てください。意識を取り戻させてください。その後です。意識が戻られて私がこの場にいないことにお気づきになられてから仰ることをお確かめください。私はしばらくしましたらお暇いたします」

やがて諸大臣は付き人たちを呼び出した。そして、彼らは王のために椰子の葉で風を送っては、白檀の香りがする水を彼の全身に撒いた。すると、王は意識を取り戻して、即座に周りを見渡して叫んだ。

「画家は? あの画家は?」

大臣たちは言った。

「陛下、画家はこの場を去りました」

それを聞いた王の顔色は変わったのである。そんな中で王は口にした。

「奴が逃げるのをお主たちが許したのなら、日輪が沈む前に象によって踏み殺される刑に処そう」

震えた声で発されたその言葉を受けて、急いで諸大臣はその場を去ると画家を発見した。そうして画家を再び王の面前に連れてきたのである。画家は王の足元に跪いて、こう言った。

「偉大な王よ、私をお許しください! なんたることか! 私を破滅に追いやる不吉な運のせいで、自作の他の絵の中にあの婦人の肖像画が紛れ込んでしまったのです」

しかし、王は言った。

「嗚呼、お主は過去であれ、現在であれ、未来であれ、あらゆる画家の中で最も立派な存在だ。予にあの肖像画を見せてくれたお主からは、予の王国全土を譲ったとしても報うことのできぬほどの恩恵を得た。加えて、あの婦人は間違いなく前世の予の妻だったろう。このような思いが前世に向かったのは紛うことがない。そうだ、話してくれ、あの女の父たる王はどこの国の者なのか。予にはこれが肖像画だという確信がある。あの女のような美しさは、いかなる人間の頭脳でも思い描けないはずなのだが。創造の主を除いては何者もあのような女を創り出せぬはずだ」

画家は微笑んで告げた。

「ああ、王様、お気をつけくださいませ。貴殿の脳裏にあるこの婦人の記憶を払いのけてください。あの女のことをこれ以上お想いになってはなりません。さもなくば、私の軽率さのせいで貴殿が破滅の道を歩むことになりかねませんから」

それに対して王は言った。

「画家よ、もういい。どちらかを選べ。あの女の正体を予に伝えて莫大な量の金貨を得るか、あるいは話さずにいるのかを。語らぬのなら、お主は大量の鎖につなげられよう。そして、お主が口を割らぬ限り、食物も水もない忌まわしき地下牢に放り込んでやろう」

すると、画家は言った。

「王様、それについては仕方がないのです。貴殿の運命でもそうなっているのです。ですが、これはアナンガラーガー、ナーガ族の王兄弟の娘の肖像画です。ここから二か月歩いたところにある森に彼女は独りで暮らしています。彼女の美しさですが、絵画という形であってもご自身が個人的にその印象を受けたように、貴殿に少し伝わるほどのものです。ですが、現実と瓜二つの絵画などございますでしょうか。あの女を目にした者なら誰もがすぐに恋に落ちて、その多くが貴殿のように気絶してしまいます。中には命すら落としてしまう者もいます。それでも、無類の美を収めた小箱として彼女を造り上げた創造の主は、その中に強固な心を入れられたのです。その固さは、花の矢の神がそれを貫こうと奮闘してもその全てを一笑に付すほどです。数えきれぬほどの求婚者がこの世のあらゆる地域からやって来て、夫婦の契りを交わそうとしてきました。彼ら全員を迎え入れる彼女は冷笑的であって関心を示すことはありませんが、それでも、彼らを盛大に二十一日間もてなし、この際に求婚者たちは毎日彼女に謎かけを行なうのです。もしアナンガラーガーが答えられぬようなものを提示できれば、彼女自身が褒美となるでしょう。一方、定められた期間内で達成できない者はアナンガラーガーの奴隷として言いなりの身になるのです。未だかつて彼女の智を超えた問いを出せた者はいません。超人的な智を有していて、あらゆる科学に精通しているのです。とはいえ、試練に挑んでは失敗した数えきれぬほどの求婚者たちの中には、僻地に送り出される者もいれば、永遠に得られることのないその美しさを無慈悲に日ごとに見せつけられながら奴隷として彼女の近くに仕えさせられる者もいます。彼らの運命は獣どものそれよりも酷い有様なのです。嗚呼、王様よ。ですから、貴殿にも同じ難が降りかからぬように注意を促したのです。嗚呼、手遅れとならないうちに、彼女のもとに足を運ばれないのが賢明でございます。まるで自分たちの手に届くかのように眼前に見えるものを失って、未来永劫にわたって悔恨する羽目に陥る者たちの歩む運命は、最も惨めなものだと私には思われるのです」

そうすると、スーリヤカーンタ王は大きな声で笑って言った。

「画家よ、お主の判断は自分が専門とする技芸と違って劣っておるな。果てしないほどさらなる無惨さに見舞われた者も数多いる。それは、勇気と強固な意志を有していれば手にできたかもしれぬものを追い求めた結果、自らの全生涯を悔恨の中で過ごす者の運命だ。予はそのような美を享受する機会を弱々しく逃すよりも、それを想いながら、これまでになく不幸な者のことを恋い慕おうではないか」

その後、姫君を描いた肖像画は画家から王のもとに取り上げられたが、王は画家にその絵の対価として三クロールの金貨を与えた。次に、自分の肖像画を描かせると、画家をその場から去らせるのだった。そうして王は諸大臣に告げた。

「準備万端の体制を! まさに今宵はアナンガラーガー姫を求める予の旅の始まりだ」

王の大臣たちはこぞって評議を行ない、内々でこう言った。

「確かに、仮に王が望みのものを得られずに二度と帰ってこなくなるとすれば、王国は滅びるだろう。それでも、王がここに残っても同じ事態が待っていよう。それに、他のあらゆる女の社会を侮蔑しては子息に恵まれないだろう。それゆえ、今のままよりはましだ。二つの悪の中でも、最小限のことが善だ。しかも王であれば、もしかすると成し遂げるかもしれない」

そうして、その晩のことである。苛立ちの猛火に燃えた王は、統治の義務を大臣たちに委ねると、勝ち得られるか得られないか分からぬ最愛の者が描かれた肖像画を携えて出発したのだった。王に同行しようとする者は誰一人いなかった。けれども、出発の用意の最中、ありがたいことに旅の伴侶となるラサコーシャという者が現れ、王に言った。

「陛下、お一人でご出発ですか」

「友よ、予は失敗するかもしれぬ。ゆえに二度と帰らぬかもしれぬ。一体どうして他の者を破滅の入り口へと道連れにせねばならぬのだ。ゆえに独りで行くのだ」

「貴殿の方はいかがでしょうか。私を置いていかれるのは、陛下自身を置き去りにすることです。ご自身の体を住まわせる貴殿のその半分はもろとも姫君に夢中で、他に何も考えられないほど彼女にご没頭なさっていますね。では、私の中に生きる貴殿のそのもう半分を携えずに、どうやって彼女に面を食らわせるおつもりですか。この内なる存在はいつでも貴殿に仕える準備ができていますよ。それに、私は優れた半分の自分を携えずに何をしなければならないのでしょうか。仮に貴殿が失敗するとしても、私なしで何をなさるつもりでしょうか。友なき繁栄は退屈なものです。どれほど多くの逆境があるでしょうか!」

すると、王は言った。

「うむ、ならば仕方あるまい。来るがよい。共に行こう」

ところが、ラサコーシャはこう言った。

「貴殿の精神が彷徨いの身にあると言わなかったでしょうか。まずヴィナーヤカの助けを得てから、このような危険な冒険に出てはいかがでしょうか。この神を無視した者で、果たして何事をも成功させたものがいるでしょうか」

「その通りだ。熱心になるあまり忘れそうになっていた」

そこで王はガネーシャを讃え、こう言った。

「万歳。嗚呼、御身は舞とともに持ち上がる鼻を持ちし象の神だ! 御身に敬礼を。御身の前では障害は、朝の日輪を前にした夜の霧のごとく溶けゆくだろう! 御身に敬礼を。御身の御助力によって弱者さえも強者を負かすだろう! 御身に敬礼を。御身なしでは全ての用心も無に帰し、全ての知恵は愚に化すだろう! 万歳。駕籠状の耳が風になびく旗のごとく揺れる御身よ、嗚呼!」

こうして二人は旅に出たのである。海が宝石で満ちるように、野生の獣、猿、シャバラ族で溢れた森の中を昼も夜も旅した。だが、目的のことで夢中になるあまり、王は何日も喋りも、食べも、飲みもせず、呼吸で、そして昼夜を問わず自身の目で貪るように見つめた姫君の肖像画で、生命を保っていた。

ある日のこと。カダンバの樹の濃い日陰の下で休憩をとっていた二人だが、王は恋人の肖像画を長らくじっと眺めていた。すると、突如として、長い沈黙を破るように王は口を開いた。

「ラサコーシャよ、これが女というものだ。だが、女というものは予が一切合切知らぬ存在だ。話してくれ、女たちの本質とは何なのかを」

微笑を浮かべたラサコーシャは答えた。

「王様、この質問は姫君に尋ねるために置いておくのがきっと良いでしょう。これは難題です。女というものは実におぞましい生き物で、怪奇な要素から成っている存在でもあります。それでは女にまつわる話をいたしましょう。お聞きください」

初めに、トヴァシュトリが女の創造に至られた際、男の創造で自分の有する材料が底をついていたのです。その上、固形の要素も残っていなかったのです。このような板挟みの状況で、御神は深い瞑想に入った後、とあることを実行に移されたのです。それは、様々な性質を種々の事物――丸々とした月、曲線美を誇るホシキバシリ鳥、からみつく巻きひげ、震える草、細長い葦、輝く花々、軽やかな葉っぱ、先細りの形をした象の鼻、鹿のまなざし、群れで列を成す蜜蜂、喜びに満ちた陽気な日光、雲の流す涙、気まぐれな風、臆病な野兎、うぬぼれた孔雀、鸚鵡の柔らかい胸、固い金剛石、甘い蜂蜜、残虐な虎、火が放つ暖かな光、冷たい雪、おしゃべりな橿鳥、鳩のように鳴くコーキラ、偽善的な鶴、そして誠実な赤鵞鳥――から取り出すことでした。これら全てを混ぜ合わせて、トヴァシュトリは女を創られ、男にそれを与えられました。しかし一週間の時が過ぎると、男がトヴァシュトリのもとを訪ねて言いました。

「神よ、主上がご恵与あそばれた、この存在のために我が生は哀れなものとなっています。絶え間なく喋ってくれば、耐えられぬほどにからかってくるため、邪魔が入ってばかりです。さらに、絶えず自分に注意を払うように求めてくる上、我が時間をもろとも奪い、つまらぬことで泣き叫び、常に怠惰です。あの者とは生を共にできませぬ。それゆえ、あの者をお返しいたしたく思って参りました」

トヴァシュトリは言われました。

「良いだろう」

そうしてトヴァシュトリは女を引き取られるのでした。やがてまた一週間の時が経つと、男が再びやって来て、こう言いました。

「神よ、主上があの者を連れ戻しあそばれてから、今や我が生は大変侘しいものです。あの者が我に向かって舞っては歌い、横目で我に目線を投げかけ、我と遊んで、我の身体にしがみついたのが忘れられぬのです。あの者の笑い声は音楽で、あの者の存在は見るのには美しく、触るのには柔らかったのです。それゆえ再び我にあの者をご恵与あそばれませ」

そこでトヴァシュトリは言われました。

「良いだろう」

こうして、女は男のもとに戻ってくるのでした。すると、今度は三日という時が過ぎて、男はトヴァシュトリのもとに戻って来て言ったのです。

「神よ、よく分からぬ状況なのですが、結局のところ、あの者は我にとっての喜びではなく厄だという考えに至りました。それゆえ、もう一度お返しいたしたく存じます」

ところがトヴァシュトリはこう言われます。

「恥を知れ。往ぬがよい! このことにはもう関わらぬぞ。自分で対処できるようにどうにかすることだ」

「ですが、あの者と生を共にはできぬのです」

「あの者がいない時も、生がままならなかったではないか」

そう言われたトヴァシュトリはその背を男に向けられ、ご自身の仕事に勤しみ続けられたのです。そうして男は言いました。

「どうすれば良いのでしょうか。あの者がいようとも、いなくとも我は生きることができぬのです」

そうして、ラサコーシャは話を止め、王の方を向いた。だが、王は黙ったままで、その目線は姫君の肖像画にしっかりと注がれていたのだ。

こうして森の中を日に日に移動し続け、ついにアナンガラーガー姫の宮殿の近くまで二人は至るのだった。

注釈

〔〕内の注釈は和訳者による追加注釈。

(1)サンスクリットの語り手は皆、このような祝福の前書きを必須のものと見なしている。

(2)シヴァのこと。

(3)ガネーシャ、もしくはガナパティのこと。

(4)弁舌の女神、サラスヴァティーのこと。

(5)「日輪に愛される」という意。「日長石」(「月長石」と比較せよ)という伝説上の石の名には魔術的な性質が備わっていて、日輪の光線を浴びることでそれが発揮されると言われる。

(6)一千万。

(7)王の名を用いた言葉遊びの一種。例えばローハカーンタは天然磁石の意。

(8)恋人たちを結びつけるこの方法はヒンドゥーの語り手が語るロマンスの仕組みの一部である。

(9)ヒンドゥーのキューピッドのこと。狼狽をもたらす五つの武器を有すると伝わる。

(10)王の名を暗示している。前述の注(5)を参照せよ。

(11)「情熱、または恋に対して薔薇の色のように赤らむ」の意。(最初の二音節は、インド帝国北部のgの発音を伴ったamongと韻を踏むように発音すること)

(12)このナーガたちは大蛇の性質を有した存在だが、しばしば人間の男と混同される。例えば『カター・サリット・サーガラ』〔十一世紀のインド詩人ソーマデーヴァの著作〕第一篇六章において、ナーガたちの王の甥は婆羅門だと言われている。女性のナーガは思いもよらぬほどの美しさを備えている。

(13)この物語集で、実際に謎かけを行なう場面は全く見受けられないが、このあらゆる行為によって姫君が巧みな判断力と洞察力を誇示する機会がもたらされる。この物語の結末が示す仕掛けのために実際は二十一日間ではなく、たった十九日の間だとも考えられるだろう。

(14)ラッサコーシュとも発音する。この名はこの物語で彼がこれから果たす役割に言及している。名は「水銀の球体」かつ、一種の歩く百科事典とも言える「審美眼、機知、文芸的な感情または趣を収めた宝庫」の意。王のこの同行者はヒンドゥーの戯曲において目立つ存在である。卑俗性とユーモア性を差し引けば、サンチョ・パンサのような存在でもある。

(15)この話し言葉の表現はサンスクリット語の表現を正確に写しとったものだ。

(16)ラサコーシャの名を用いた言葉遊び。

(17)ガネーシャのこと。障害を取り除いて成功へ導く神。「一日目」を参照せよ。

(18)ビール族などの未開の地の部族を指す古名。

(19)「芳香がする、橙色の花を咲かせる木」を示す。

(20)ヒンドゥーにおけるバルカン神。ここで用いられるように、大地たる創造主、つまりプラトンが提示した創造主(ギリシャ語ではデミウルゴス)を指すこともある。サンスクリット語文学はプラトンの思想を解く鍵となる。プラトンの哲学の多くはヒンドゥーの神話を月のように反映させたものに過ぎない。

(21)ヒンドゥーの詩人たちは列を成す蜜蜂と目のきらめきに類似性を見出している。

(22)セグロカッコウのこと。鶴は内に秘めた非道性、そしてうわべだけの信心深さを示す典型例である。チャクラヴァーカ、もしくは婆羅門の雄鴨は伝説上、自分の妻がいないことを嘆いて夜を過ごすと言われ、雌鴨が夫を求めるという言い伝えも存在する。

(23)まさに〔ラテン語詩人の〕マルティアリスの模倣である。

原著者であるF・W・ベインの詳しい経歴は、こちらの記事でまとめました。よろしければ、ご覧くださいませ。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?