『翻訳――訳すことのストラテジー』

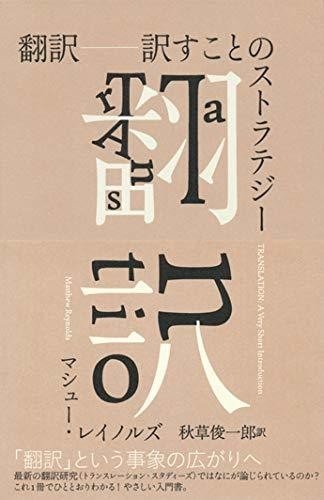

マシュー・レイノルズ『翻訳――訳すことのストラテジー』(秋草俊一郎訳)白水社。

装丁が素晴らしい。装丁が素晴らしい。大事なことなの二回記しておいた。

言語間を往来することはどういう行為なのか、なぜ訳すという行為はあまり理解されないのか、などが気になっていた。特に、このツイートで語った事件のせいで周りの無理解に絶望しそうになった。

最近「訳すのってフランス語で聞こえたことを日本語にするだけでしょ」と言われて絶望の淵に立たされたんだけど、バイリンガルの友人数名に愚痴ったらみんなショックを受けて怒ってくれたから、こういう発言を徹底的に殴り殺すことに今後の人生の一部を捧げようと心に誓った。

— eriko oshima (@erikooshima) January 9, 2019

「いいね」とリツイートが多かったので、私の立場を共有している人は少なくないのかな、と思い、少しは救われた。

ただ、「訳すのって大変なんだよ。高度な知識と技術が必要なんだよ」と言っても勝てない。その程度で納得してもらえるなら、苦労ない。翻訳をめぐる絶望的な無知・無理解と徹底抗戦を繰り広げるためには、もっともっと私自身にも知識が必要だと思った。

私自身は翻訳関連の仕事はほんの少ししかやってこなかった。以下がほぼ網羅的な翻訳実績リスト。

・デモ用DVDの日→仏翻訳(+フランス語のナレーション)

・学習指導要領の仏→日翻訳

・講演会における日→仏ウィスパリング通訳

・事業報告書の日→仏翻訳

・フランス語講演の日本語報告書執筆

・プレスリリースの日→仏翻訳

・フランス語講演の、日本語通訳を通じて日英バイリンガルのライターが作成した英文報告書のチェック

一般的に考えられる「翻訳」「通訳」だけではなく、複数の言語を交え、それらの間を往来する作業も請け負ってきた。最後に挙げた英文報告書のチェックなんてだいぶアクロバティックな仕事だった。フランス語講演を、フランス語ができない日英バイリンガルのライターが日本語通訳に基づいて英文で起こした原稿を、日仏バイリンガルで英語が少しできる私が確認する、という仕事だった。

ちなみに、これらは有償で行ったもので、「訳してよ」と友人や上司や教員に気軽に言われ、完全無償なのにしぶしぶ引き受けてしまったこともある。多くのバイリンガルがこうした被害に遭っていると思うし、毎回「金銭でなくてもいいから、何かしらの報酬を要求すればよかった」と後悔するので、(人道的な理由などがない限り)死ぬまで無償で訳さないと心に決めている。

訳すという行為に注目したのにはもう一つ理由がある。私の父は翻訳家だ。翻訳家だ、というよりも、突然翻訳家になった。50代後半だった父がある晩「今度訳書を出すことになった」と宣告してきた。そんなわけで、気付けば父はフルタイムの仕事を持ちながら翻訳に勤しんでおり、どちらが本業かわからないほど次々と分厚い研究書の翻訳を世に出していた。

訳すことに熱中する父と、訳すなんてバイリンガルならだれでも簡単にできると信じて疑わない無知蒙昧な人、という両極端の人に私は囲まれている。だからもっと知りたくなった。

翻訳とはなにか?

「翻訳とはなにか?」と訊かれたら、「ある言語の発話を別の言語に言い換える、移す行為」などと私は答えるだろう。たとえば、上記の「事業報告書の日→仏翻訳」は日本語の原稿をフランス語にする作業だったため、完全にこの定義に当てはまる。ほとんどの人はこの作業を翻訳だと考えるだろう。

じゃあ、私が新潟県にある彼氏の実家に行った21歳の夏、彼のお兄さんが「キビあるよ。どうぞ」と言いながらトウモロコシを出してくれて、すぐに「あ、トウモロコシね」とお兄さんが言いなおしたエピソードはどうだろうか。「トウモロコシ」も「キビ」も〈日本語〉だから、翻訳ではない、ということになるだろうか。あるいは、〈方言〉から〈標準語〉への言い換えだから翻訳にあたるのか。

本書で著者は「IPO」という語を知らなかったという。私は証券会社勤務だったので仕事でこの言葉をよく使っていた。仮に株のことを知らない友人に「不動産関連のIPOの時にさ~」と私が話したとしよう。友人がIPOの意味を知らない様子を示したら「新規公開株、つまり新たに上場する銘柄のことね」と説明を加えるだろう。これは翻訳だろうか。〈標準語の日本語〉から離れてはいないが、〈専門用語〉を〈日常の言葉〉に移し替える行為は広義の翻訳といってもよいだろう。

著者はこのように、翻訳という行為が多岐にわたることを示してくれる。だから以下のように翻訳は多様な側面を持っている。

翻訳はある言語から別の言語へとたんにジャンプするわけじゃない。言語を混ぜるという意味で、「言語を交わらせる」ものなのだ。

翻訳は、 ことばの真の意味では、言語間の障壁を越えていくものだ。

翻訳は、私たちのあいだのちがいを見る(あるいは尊重する)のを助けるのだ。

翻訳とは言語を混ぜ、言語間の障壁を越える行為でありつつ、その障壁を見つめることにもつながるわけだ。違いがなければ翻訳など不要だから。

ちなみに、私が大変に感動したのは、ナイジェリアのイボ語でのtranslationに近い二つの言葉の話。本書がマリア・ティモツコを引用している箇所を引用するので、孫引きになって恐縮だが紹介しておきたい。

tapiaは「話す」「あたる」ことを指すtaという語源に由来し、piaは「破壊すること」「壊すこと」に 由来し、全体として「それを壊して(別のかたちで)語ること」を意味する。kowaは同じような意味で、「語り、話すこと」のkoから派生し、waは「ばらばらに砕く」。イボでの翻訳は、語りとしてのコミュニケーションの生命力が重視され、ひとつひとつ再構築するというよりも、分解と変更をゆるすものだ。

つまり、ある発話を別の言語に移す時にまったく同じ意味を保持するのではない、という含意がある。

なぜ感動したかというと、翻訳とはまさに分解した原文を他のものに作り替えることだと理解してきたからだ。翻訳がA言語からB言語への完璧に正しいコピーだという誤解への力強いカウンターのように感じた。翻訳を少しでもやってきた人からすれば当たり前の考えだろうが、こうした考えを単語自体が内包していることに感激した。イボ語、ありがとう。

詩の翻訳から見えてくるもの

詩を訳した、あるいは訳そうとしたことがある人にはわかるだろうけど、詩の翻訳はかなり難しい。詩は一般的により難解だし、形式を翻訳に反映することが無理な場合もある。

詩にとても疎いが、ヴィクトール・ユーゴーの『懲罰詩集』のこの一編が好き。

とても長いので冒頭だけ。

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont

Ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front,

Ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime,

Ceux qui marchent pensifs, épris d’un but sublime,

Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,

Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.

C’est le prophète saint prosterné devant l’arche,

C’est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche ;

Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins,

Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.

Car de son vague ennui le néant les enivre,

Car le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre.

なんて格好いいんでしょう。

そんなわけで、数か月前に「好きだから訳してみよう」という軽いで気持ちで翻訳に取り掛かろうとしてみたものの、一行目から挫折。

「生きている者は、闘っている者」なんかでいいんだろうか…いや、意味は合っているけど…この和訳ダサい…というか、原文の格好よさが消えている。「闘っている者が生きている者だ」の方が良いのか…

それに、韻律を日本語にすることができるのか、という問題もある。1行に12音節あり、脚韻はAABBCCDDEEFF…という形式になっている。これらの要素まで日本語にするのは無理だ。

これは、日本語とフランス語の距離の話(だけ)ではない。

本書で著者は、ダンテの『神曲』の英訳を例に出す。イタリア語のソーステキストの脚韻を維持したものと、脚韻は維持せず、語彙と構文を重視したものを比べると、どちらも原文の一面を表している。だが、あくまで一面だけだ。英語とイタリア語は日本語とフランス語よりも近いはずなのに。

著者はこの例を踏まえ、次のようにいう。

詩形をめぐる難題は、ありふれた真実のまぎれもない証拠になっている。すなわち、 翻訳はけっして、ソーステキストのあらゆる要素を厳密に再現するものではない。翻訳にはずれと改変がつきものなのだ 。変身(メタモルフォーゼ)であって、複製(コピー)ではない。

当たり前の話だし、すでに書いたことでもあるが、何度でも繰り返す必要があることだと思う。「翻訳はコピーではない」。ご唱和ください、「翻訳はコピーではない」。カルト感出てきましたね。

異化と同化

引用から入りたい。

翻訳は読者を著者に近づけるか、あるいは著者を読者に近づけるかだ。現代の翻訳研究の専門用語を使って言えば、異化 (foreignizing) か、あるいは同化 (domesticating) かというわけだ。(中略)あらゆる翻訳には異化と同化が混在しているのだ。/なぜそうなのか 。理由はふたつある。ひとつは、翻訳とはおしなべて、翻訳を受信する側の言語文化とソーステキストの間をとりもつものだからだ。翻訳は、特異性や異質性をまるごと残したまま、ソーステキストを完全に複製することはできない。 そんなの、翻訳なんかじゃない。そして翻訳はソーステキストを完全に同化してしまうこともできない。翻訳は特異性や異質性を完全には捨てられない。そんなことをすれば、 新しい、別のテキストを書くことになる。であれば、あらゆる翻訳は、「あいだ」ではたらくことになる。翻訳はみな、中間にいるのだ。/ふたつめの理由は、ソーステキストと受信側の言語の両方が(すなわち翻訳の中立地帯の両側の実質が)、複雑で、定義しがたいことだ。「異質」と呼べる極点がひとつあるわけでもなければ、「同質」呼べる極点がひとつあるわけでもない。そのあいだに一本の線が引けるわけでもない 。「異化」と「同化」の度合いは単一の尺度では測れない。

翻訳とはA言語からB言語へのジャンプでもコピーでもない。常に言語と言語のあいだにいる。

つまり、複数の言語が入り交じり、影響し合って翻訳は作られる。

だから私には、翻訳は受け手とソーステキストが出会えるように取り持つ案内人に見える。翻訳は、受け手が一人では渡れない言語と言語のあいだの地帯を熟知し、時にそっと受け手をソーステキストへ導き、時にソーステキストを受け手へといざなう。翻訳って格好良い!

翻訳は政治的

以前、バルバラ・カッサンが出演したラジオ番組を聴いたときに、このように言っていた。

政治的ではない翻訳はありえない

言語にとっての翻訳とは、人間にとっての政治と同じ

ロゴスを持つゆえに人間は政治的だというアリストテレスの話に繋がっている。

番組はこちらから視聴可能。

もちろん、政治的といっても取扱説明書の翻訳は、『資本論』の翻訳に比べて政治性が低いだろう。だが、他者と共に生き、言語を使う限り、私たちは政治的だ(ここで政治がなんなのかを論じることはできないので、興味のある方には『未来をはじめる』を読んでいただきたい。感想文もぜひ)。

政治の方から考えると、翻訳は常に必要な作業だったともいえる。外交文書の翻訳、国際条約の翻訳、聖典の翻訳、他国の情報収集…これらはすべて高度に政治的だ。だから、多言語話者は時に政治的に利用された。

多くのスパイは複数の言語ができなければならないことは想像に難くない。この点に関しては、ぜひともクエンティン・タランティーノ監督の『インゴリアス・バスターズ』を観てほしい。

そう考えると、「翻訳って格好良い!」とだけ言ってもいられない。格好良いことは格好良いけど、何をだれに向けて何のために何語に翻訳するのか、という選択自体が極めて政治的だ。すなわち、政治的な責任が翻訳者にはある。

でも、そんなことはここまで読んでくれた方にはとっては当たり前だろう。だって、翻訳はコピーではなく、ソーステキストを分解して、新たに作り替えたものだから。つまり、翻訳は新しい文章だ。そして、新たに文章を産出する者が著者としての責任を負う、ということは多くの人が認めるところだろう。もちろんソーステキストの著者と翻訳者の責任は別物ではある。それでも、翻訳者はあるソーステキストを選定し、別の言語に移し替え、新たに作り上げた文章を世に発信する。この過程は常に政治含みだ。

もう一つ、極めて政治的な例を考えたい。ある文章をコルシカ語に翻訳する意味とはなんだろうか。コルシカ語とはフランスのコルシカ島で使われる言語だが、コルシカの一部の人しか話せなくなっており、コルシカ語話者のほとんどはフランス語話者で、むしろフランス語の方が得意な者が多いだろう。つまり、ある文章を多くのコルシカの人に読んでもらいたいなら、フランス語に訳した方がいいだろう。

とすれば、コルシカ語への翻訳は意味がないのか。「翻訳は、私たちのあいだのちがいを見る(あるいは尊重する)のを助けるのだ」という著者の言を思い出せば、コルシカ語と他の言語の「ちがい」を見つめるきっかけを翻訳が与えてくれることが分かる。そして、その「ちがい」こそが政治的であり、翻訳に政治的意味を持たせる。もう少しはっきりといえば、すべてがそうではないだろうが、コルシカ語への翻訳はフランスの言語をめぐる中央集権的支配への抵抗だ。

こうしたマイナー言語に注目すれば、加盟国の公用語がEUの公用語になっている事態を単なる〈加盟国の多様性の尊重〉として捉えられなくなる。EUの文書は24の言語に訳されるが、地方語は含まれない。だから著者は次のようにいう。

〔多国籍政治機関で〕翻訳は、国家語としても国際共通語としても圧倒的な影響力をもつ英語と手をとりあって、標準的な国家語を後押しする方向にむかいがちだ。

すなわち、国際機関は、少なくとも言語の面では、国民国家を補強している。高度に政治的な事象だ。

「訳すのってフランス語で聞こえたことを日本語にするだけでしょ」

この問題発言に最後に戻りたい。

最近「訳すのってフランス語で聞こえたことを日本語にするだけでしょ」と言われて絶望の淵に立たされたんだけど、バイリンガルの友人数名に愚痴ったらみんなショックを受けて怒ってくれたから、こういう発言を徹底的に殴り殺すことに今後の人生の一部を捧げようと心に誓った。

— eriko oshima (@erikooshima) January 9, 2019

本書を読み進める中で、翻訳が何たるかと知ってもらうためには、そもそも言語が何たるかを知ってもらわねばならない、と感じた。この問題発言をした人は著者が本書の後半で言っている次のことを理解していないのかもしれない。

言語は、文法と単語が広がる一面の平地ではない。その使用法には山もあれば谷もある。いくら知っているつもりでも、言語のあらゆる面を自在に使いこなせる人間などいない。私たちはみな、ある場所が、別の場所よりもわずかにくつろげるというだけなのだ。

母語であれ、外国語であれ、ある言語のすべてを知ることはできない。この事実を踏まえないからネイティヴ信仰や翻訳への無理解、バイリンガルへの偏見などが生まれるのではないだろうか。

おそらくここから始めなければならないのだろう。いばらの道。それでも突き進むんだけどね。

最後の最後。ユーゴーの詩の抜粋した部分だけ朗読してみたので、よければ聴いてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?