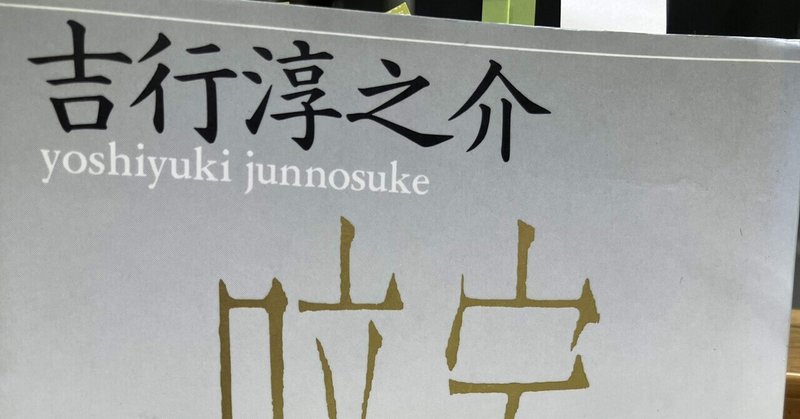

死屍累々とメダカは… 吉行淳之介「暗室」

吉行淳之介の小説を読むとき、私はいつもスラスラと、滞りなく読んでいる。いい換えると、私はいつも「考える」ことなしに読んでいる。そして、読後に残っているのは、幾つかのすばらしいディテールである。

「暗室」は、主人公の「私」と、女たちーーマキ、多加子、夏江との関係が描かれた小説である。そして彼女らとの情事を通して、人間の「性」と「倫理」との対立関係を浮かび上がらせている。「性」というのは、ここでは分かりやすく性的欲求といい換えてもよい。そして、この関係によってこの小説全体に奇妙な緊密さが漂いはじめる。

この対立関係が最も顕著なのは私と夏江とのセックスにおいてである。「私」は夏江に対して次第に自慰を強制したり、笞(むち)を打ったり、手・足首を拘束させたりする。これはつまり、性的欲求がどれだけ「倫理」を崩壊させるかを描いている。たとえば、澁澤龍彦がカトリックがエロティックというのはこういう意味である。つまり「倫理」の背徳のなかに真の性的快感があると考えるのである。が、そこには真の快感などは無い。逆にそれから遠ざかってゆく。それでも「私」は夏江の住む「暗室」へと向かうのだ。

吉行淳之介は、「性」を追求してきた作家であり、本作は特に優れているといえるが、読後に強く私の印象に残ったのは、話に直接関係のない、脈絡がなく並べられた挿話である。たとえば、「私」が自宅の庭にある澄んだ水の入った池にみみず以外の生き物がいないことに気がつき、お手伝いにメダカを買うよう命じて、買ってきたメダカを池に放つ場面がある。こう書けば、なんてこともない場面だが、読者は単調のつづくなか、不意に広がるイメイジにめまいを覚えるにちがいない。

袋の口をほどき、池の上に中身を注いだ。勢よく出したつもりはなかったのだが、弾んでいた気分のために、袋の中身が池の面に突当たった。

次の瞬間、百五十匹のメダカは腹を横や上にして、池の底に横たわってしまった。びっしり敷き詰めたようになったその魚からは、瞭かに、なまなましさが立昇ってきた。

衝撃を、受けた。

死屍累々という言葉を、私は思い出した

不意打ちのように出てくるこの場面は、どんな生々しいセックスよりも私の印象に残っている。

最後に余談だが、書いておきたいことがある。手元に本がないのだが、柄谷行人が蓮實重彦との対談で、三島由紀夫が死んでから、吉行淳之介の小説はタカが外れたように駄目になったといっていたと思う。柄谷は三島の小説を評価していないが、三島に読まれるだけで書けない小説があったということだ。「暗室」を三島由紀夫は読んでいる。本作は谷崎潤一郎賞の候補になり、三島は選考委員だったからだ。三島は褒めている。「暗室」は、≪谷崎氏の『卍』と、遠く相呼応するものである≫。かくて、本作は第6回谷崎賞を受賞した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?