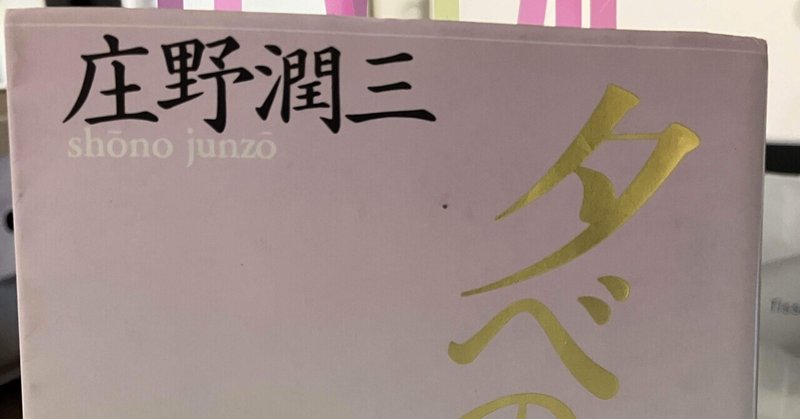

父性の文学 庄野潤三「夕べの雲」

庄野潤三『夕べの雲』は、昭和三十九年九月から翌年一月まで日本経済新聞に連載された「新聞小説」である。読者はまずこの事実に驚嘆するにちがいない。なぜならこの小説に描かれているのは、作家と思しき主人公大浦と細君、長女の春子、長男の安雄、次男の正次郎がおりなす「生活」であり、なんらエンターテイメントに満ちた、いい換えれば明日の続きが気になるような事件などではないからである。そしておどろくべきことに、『夕べの雲』は、どんな波乱に満ちた小説よりも面白いのである。

江藤淳はこの小説を「父」性の文学といっている。「生活」いうものは脆く、それを支えているのは「父」である大浦の父性に他ならないからである。

これが反抗的な「子」の文学ではなく、秩序維持の責任を負った「父」性の文学だということも注目にあたいする新しさである。

大浦がどの程度、「父」であることの意識を持っているのか定かではないが、二年前の引越しによって、その意識が強化されたのは疑いようのないものと思われる。なぜなら、新居は、あるいは新居での生活はいわば吹き曝しの状態に他ならず、大浦はそれを受け入れたからである。

何しろ彼等の家は丘の頂上にあるので、見晴らしもいいかわり、風当たりも相当なものであった。三百六十度そっくり見渡すことが出来るということは、東西南北、どっちの方角から風が吹いて来ても、まともに彼らの家に当るわけで、隠れ場所というものがなかった。

先に私は、「生活」をなす基盤が脆いものであるということをいった。じじつ、この脆さから生じる緊張感が『夕べの雲』という作品を、「ホームドラマ」と区別している。ホームドラマも『夕べの雲』も、描かれるのは「生活」である。が、ホームドラマの生活は終わりのない日常であり、この小説のそれは、いうまでもなく終わりがいつか来る。どちらに読者がリアリティを感じるのかはいうまでもなかろう。ここで、私がいいたいのは、「生活」の脆弱性を暗示している箇所である。「コヨーテの歌」という章には、大浦一家と彼等の住居の近隣の丘との「親しいつき合い」が描かれている。その丘には、安雄と正次郎が「椅子の木」と呼ぶ櫟があり、別の櫟には甲虫がたくさんいて、「ゆったりと空に枝をひろげている姿」が「大きな鷲」のような赤松もある。つまり、ここは安雄と正次郎にとって格好の遊び場なのであった。だが、この丘は消えて無くなってしまう。団地の建設が始まるからである。大浦一家はそのことを知っていたが、いつ工事が始まるかは知らなかった。そして、電気鋸の音に大浦が気がついた時、木は伐り始められていた。この丘を見つめる大浦の独白は甚だ印象的である。

すると、彼の眼の前で暗くなりかけてゆく谷間がいったい現実のものなのか、もうこの世には無いものを思い出そうとした時に彼の心に浮かぶ幻の景色なのか、分からなくなるのであった。

そこにひびいている子供の声も、幻の声かも知れなかった。

『夕べの雲』が傑作である所以は、日常の非日常性を描いているからに他ならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?