「ハーレムの熱い日々」から、差別を考える

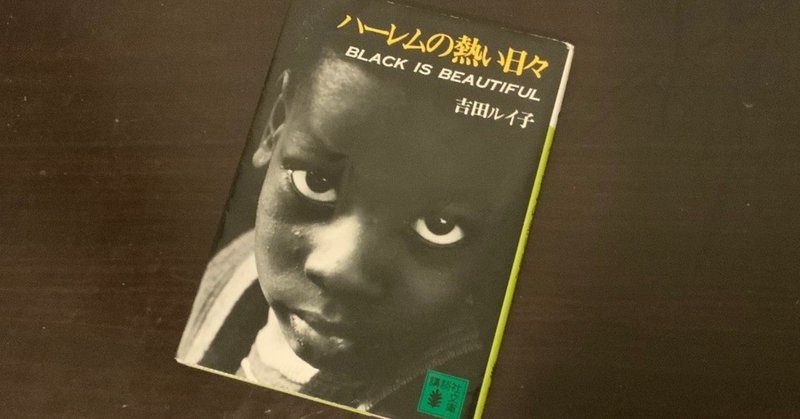

ずいぶん前のことだが、とある方から読んでおいたほうがいいと勧められた本がある。吉田ルイ子著「ハーレムの熱い日々」(1979年初版)だ。

舞台は1960年代のニューヨーク、ハーレム地区。アフリカ系アメリカ人が多く住んでいるエリアで、彼らの文化や歴史を語る上で欠かせない場所でもある。

本書は、今よりもっと稀であった日本人のハーレム在住者として、著者が過ごした日常の風景や時代の激動を鮮やかに書き記したルポルタージュ。エッセイ的な雰囲気もあってとても読みやすく、5年ほど前に初めて読んで以来、折に触れて何度も読み返している。

無意識の差別

私は高校時代、グラフィティをきっかけにヒップホップと出会い、音楽をはじめとする文化や歴史に興味をもつようになった。

この記事でも書いているけど、2pacの「Brenda’s Got a Baby」という曲を聴いて、超大国アメリカ、自由の国アメリカで黒人に対する差別・貧困・不条理が現存していることを初めて知った。

差別には、意識的なものと無意識のもの、2つある。

意識的な差別は、自分が差別主義者だと自覚している人による悪意ある差別。

無意識の差別は、気づかないうちに自分の行為や言動が差別になっている、悪意なき差別だ。

無意識の差別は「知らない」ことが要因となって起こる。

一例をあげると、2018年の年末特番でダウンタウンの浜ちゃんがやったブラックフェイスがこれに該当する。

ブラックフェイスが歴史的にどういう意味をもつのか、たぶん関係者の誰もが知らなかったのでオンエアされた。

浜ちゃんに批判が集中したことに対し、相方の松ちゃんが「浜田差別になる」という言い方で反論したのも、知らないことが要因だ。そもそも差別が、強いほうから弱いほうに対して行われるものだということを知らない。浜ちゃんは明らかに、強い側にいる。

【2020年6月2日追記】浜ちゃんは強いほうにいるけど、本件の責任者というわけでもない彼への批判に対して松ちゃんが反論したかったのはわかります。ただ「浜田差別」という言い方は適切じゃないと思います。

それから、「憧れや称賛が差別になっている」というケースもある。

これは、bmr編集長の丸屋九兵衛さんが「リスペクト差別」という名で呼んでいた。

「黒人は運動神経抜群」「黒人はリズム感がすごい」「黒人は陽気」。

これらはポジティブな印象なので差別には当たらないと思われがちだけど、ステレオタイプで人種をひと括りに評価していてレイシズム(人種主義)に当たる。運動の苦手な人、リズム感も音感もない人、大人しい人だっている。

差別の本性

話を「ハーレムの熱い日々」に戻そう。

吉田ルイ子さんの当時の夫は共産党員で、リベラルな白人だった。黒人の権利向上のため熱心に活動していたのだそう。

ところがある日、ハーレムで暴動が起きる。

暴徒と化した住民に自家用車を破壊された夫が、差別的な発言で黒人を侮蔑した。

あれだけリベラルな夫が、車を壊されただけ(けっこう大事ではあるが)で、街のご近所さんたちに対して「言ってはいけない言葉」をためらいなく吐きつけたことが、ルイ子さんを混乱と葛藤に引きずり込む。

そこからルイ子さんは、夫の活動や思想の全てが机上の空論であり、リベラル白人がもっているエリートイズム以外の何物でもない、という考えに至る。

僕が何度もこの本を読み返している理由は、このシーンで、いつも目をそらしたくなってしまうからだ。

彼らのそうした行動は、自己憐憫であり優越感の裏がえしでしかないのだ。あくまでも、「あたま」と「からだ」が分裂してしまっている。

ルイ子さんの言葉が、まるで自分自身に向けられているかのように感じられ、胸に深く突き刺さった。言いようのない感情でいっぱいになり、思わず本を閉じてスマホなんかに持ち替えたくなってしまう。

私も「あたま」では、差別はいけないと言っている。アフリカン・アメリカンの音楽や文化を嗜好している。けれど「からだ」はどうなのか? 自分の中に真に差別・偏見がないことを、からだで証明できるのか。意識の奥底で密かに息づく差別感情に、気づかないふりをしているんじゃないか。

本当は気づいているのに、嘘で取り繕おうとしていた自分の姿があぶり出されてしまうようだった。

今から10年ほど前。立ち飲み屋に偶然現れた、ハンチングをかぶった物静かな黒人のお客さんに、酔った勢いで友人と「ラップしてみて!」と絡んでしまったことがあった。

彼は明らかに嫌そうな表情で「ヒップホップは好きじゃない」とだけ言って、一杯を飲み干したら行ってしまった。「黒人はみんなラップが好き」というステレオタイプに対して、不愉快になったのだろう。

黒人だけじゃない。今まで生きてきた中で、人を傷つけたり見捨てたり、侮蔑したこともたくさんあった。というか、未だにある。たまに指摘されるほどだ。

そして「Brenda’s Got a Baby」を聴いて、困難な環境を力強く音楽や絵に変えていく黒人たちの姿に共感をもったのは、結局は些細なことで落ち込んでいた情けない自分を哀れみ、彼らの勇敢な姿に自分を重ねようとした浅薄なナルシシズムだったんじゃないか。

人生を通して自分と戦うこと

差別は、人種に限った話ではない。貧困、出自、障害、性別。いろいろな理由で差別する。

差別感情が生まれる理由も、いろいろある。ナショナリズム、経済格差、自己愛、さまざまだ。

そうして心に根を張った差別感情は、いくら自分を責めても消えることはない。責めたところで結局、自分を憐れむナルシシズムに陥っていくだけだ。だから自分の差別心と戦う手段は、自分を責めることではない。

だからといって自分を甘やかし、その意識の存在を許し続けてはならない。「日本人には人種問題は関係ない」と言って無関心でいると、ほかの差別に手を貸してしまいかねない。

自分の中の差別心を監視し、心から人を差別しない人間性を身につけるため、たえず努力していくしかない。

オバマ元大統領が、2018年「ネルソン・マンデラ・国際デー」でのスピーチで、こう言っていた。「普遍的な原理原則というものはある」と。

人には生まれながらにして尊厳と価値がある、それがオバマ氏の言う普遍的な原理原則だ。人が人を差別する理由は、他人が自分と表面的(肌の色、出自、経済力など)に違うから。ただそれだけのことであり、本来は人間として互いに尊敬し認め合うべきだと、オバマ氏は言う。

これは真理だと思う。

そしてこの真理を体現するのは簡単ではない。「そんなの理想に過ぎないでしょ」「もっと現実を見なよ。一文にもならないよ」そんな冷笑的で諦観じみた態度をよく目にするのは、真理を体現することがいかに難しいかを証明している。

ただ、人間性は磨き、鍛えていける。それは長く、途方もない道のりだと思う。そのはじめの一歩として、表面的でもいい、知識を身につけていくところからでも始めたらいい。

知識や理性が身についてくると、それゆえに「俺は差別を理解している」という勘違いの悪魔が忍び寄ってくる。その悪魔を祓うのが次のステージだ。

言ってみれば人生は、そうした自分の醜さとの戦いの連続といえるかもしれない。

ルイ子さんはきっと、どんな人でもフラットに見て、愛することができた。表面的な違いに囚われず、人を人として尊敬することができた。

けれども彼女も、最初からそうだったわけではない。本書の冒頭にあるエピソードを読めば、それは明らかだ。きっと、いろいろな経験を積み、ひとつひとつの出来事と真剣に向き合うことを続けた結果、自然と深い愛を身にまとうようになったのだと思う。

彼女の愛の中には「好き」だけでなく「嫌い」だってある。けれど、見た目で判断するようなことは決してしない、ピュアで愛情深き人だったんだということが、文章のひとつひとつから滲み出ている。

一生をかけた長い戦いに身を投じるとき、そんなルイ子さんの言葉が傍らにあれば、それほど心強いことはないと思う。

いただいたサポートは、記事かマンガをつくるために必要な支出として使わせていただきます。いつも読んでいただき、ありがとうございます!