【連載小説】 売れない画家とピアニスト

すっかり年の瀬です。

皆さまごきげんよう。

さて、今回も、ある文芸コンテストをパトロールしていたときに出会った小説をご紹介します。

著者のあらすじより

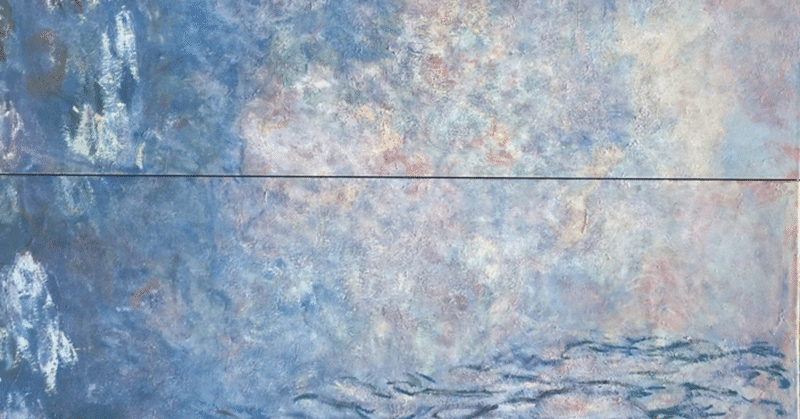

「プロのピアニストを目指し、フレデリック国際ピアノコンクール優勝を目指す水無瀬ゆきと、画家として個展を開くことを夢見る来栖大悟がおりなす大人の愛の物語。二人はお互いの夢の実現に向け、お互い手をとり励ましあい一歩ずつ前に進んでいくのですが……「プロのピアニストを目指し、フレデリック国際ピアノコンクール優勝を目指す水無瀬ゆきと、画家として個展を開くことを夢見る来栖大悟がおりなす大人の愛の物語。二人はお互いの夢の実現に向け、お互い手をとり励ましあい一歩ずつ前に進んでいくのですが……」

なお、紹介させていただくにあたって、作者の許可を得ています。

作 まぁじんこぉる氏

第01話:迷いのフォルティッシモ

フォルティッシモが弾けない。

八年前の二〇一七年。リヨン国立高等音楽舞踊学校(コンセトバトワール)ピアノ科専攻の学生であった十九歳の私の悩みはそれ一点であった。厳密には弾けないわけではなくて、自分が納得できる音が出せないことに悩んでいたのだけれども……。

当時の私を悩ませていた課題曲は、ベートーヴェンのピアノソナタ第十四番「月光」。それはロマン派のベートーヴェンを象徴するかのような情緒性たっぷりの音楽で、感情に直接訴えかけてくるような音楽で……。私はその音楽をピアノで表現することができず、ずっと悩んでいた。

特に急速に音楽が進行し、激しい感情表現を要求される第三楽章は私にとっては鬼門であった。また、感情の高ぶりをフォルティッシモで表現する部分にいたっては、鬼門中の鬼門であった。

その当時、それを克服するため私が取り組んでいたことは、ピアノをより深く理解すること。音がどういう理屈で発生し、どういう理屈で異なった音色になるのか? それを必死に考える毎日であった。

たとえば鍵盤を押した瞬間に持ち上がるハンマーが、ピアノの側板に張られた弦を叩く様子を動画に撮ってみたり、ラウドペダルを踏んだ瞬間に離れる弦を抑えるダンパーが、音に変化を与える様子を動画に撮って観察してみたり。

とにかくピアノの一音一音が奏でられては消えていく、そんな一瞬一瞬の動きを動画に記録し、ピアノの一挙一動を見逃さないように観察し、それをノートに書き留める日々。ピアノの動きをすべて理解しなければ、この悩みから解放されることはないのでは? という強迫観念にさいなまれる日々。

私はそんな苦痛に満ちたあの頃を、苦笑いと共に思い出していた。

◇

「わからない。全然わからない」

そう呟きながら両の拳を鍵盤に叩きつけると、その刹那、ピアノがあげる悲痛な叫び。しかし私はそんなことお構いなしでピアノにうつぶせになると、おでこで鍵盤を押し込んだ。

ダメだ。フォルティッシモが全然うまく弾けない。こんな動画やメモを一日中眺めていても何の意味もない、解決の糸口になりやしない。私の弾きたいフォルティッシモはこんな音じゃない。こんな音じゃないのに……。

私は怨嗟で心を満たし、この状況を克服できない自分に苛立ちを覚えていた。しかしこの方法以外、この状況を抜け出すアイディアは思いつかない。だから私は何度も何度も悪態をつきながら、この頼りない一本の糸を信じ、必死に努力を続けている。

しかし現実は甘くない。いくらハンマーが弦を叩く速度を変えたとしても、ハンマーが弦を押している間の鍵盤の保持力を変えたとしても、自分で考えられるすべての変化を試したとしても、私の求めるフォルティッシモには届かない。

そう、私が弾くフォルティッシモは、ただ凡庸で無機質なフォルティッシモ。どこにでもあるありふれた無個性のフォルティッシモ。

「もう知らない!」

だれに聞かせるわけでもない言葉を吐き捨てた私は、ピアノスツール(椅子)から立ち上がりピアノから視線をそらすと、思わず壁に立てかけた姿見鏡と視線が合ってしまう。

そしてそこに映っていたものは、見るに堪えない私であった。すなわち希望の光を失った、失意の表情を浮かべた私であり、163cmも身長があるとは思えないほど小さく見える私であった。そして自慢の胸下まで伸びた艶やかな黒髪は乱れに乱れ、お気に入りの漆黒に輝くオニキスのような瞳は輝きを失っていた。

「ふふ、なんて酷い顔」

(一話続く……)

続きはこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?