この春、親子で学べる絵本3選

4月初旬、町を歩いていると、あちこちで入園式や入学式に向かう親子を見かけました。

生暖かい春風と土の香りを感じながら、新年度が始まったなと、筆者自身も気持ちを新たにしたところです。

ですが、特に新入園を迎えたお子さんを持つ保護者の皆さんは、我が子の成長への喜びと同じくらい、不安やさみしさもあるのではないでしょうか。

これまでは目の届くところにいた子どもたちが、広い外の世界へ飛び出していく。社会には、子どもにとって、ワクワクすることも、危険なこともいっぱい。はじめての社会生活でうまくやっていけるだろうか、という気持ちもあるでしょう。

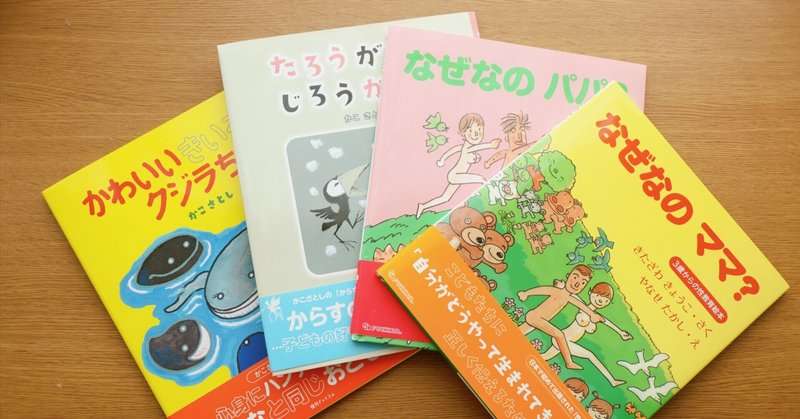

そこで今回は、これからぐんと世界が広がる子どもたちと、その保護者の方にぜひ読んでいただきたい絵本をご紹介します!大人も子どもも、きっと学びがあるはずです。

「あとがき」に注目!

絵本を読んで感じることに、一つの正解はありません。自由な発想をする子どもたちが、思いもよらない解釈をしたりして大人を驚かせることも多々ありますよね。作者が絵本にこめたメッセージを明らかにしていない作品も多々あり、それは、子どもたちが喜んで本に触れることそれ自体に価値があるということなのだと思います。

一方で、大切なことだからこそ、しっかりと伝えたいという作者の思いから、メッセージ性を多分に含んだ絵本も存在します。そこでは、大人がつい敬遠してしまいがちな、「伝えにくいこと」や「答えがないこと」などを、子どもに近い目線でやさしく語りかけてくれるので、子育てのさまざまな場面で取り入れやすいものです。

そして、そんな本の中には、保護者に向けた「あとがき」が充実している本もあります。この「あとがき」では、作者がどのような思いで描いたのか、ということだけではなく、子どもたちに対して何を伝えていくべきなのか、どのように伝えたら良いのか、というところまで示唆しているものもあります。こちらも、ぜひ注目してほしいポイントです。

これからご紹介する絵本にはどれも「あとがき」がありますので、お子さんと一緒に絵本を楽しんだ後、ぜひ大人だけでゆっくりと読む時間を作っていただければと思います。

おすすめの絵本(1)『かわいいきいろのクジラちゃん』 かこさとし作

心身にハンデを持つお友だちを理解し、受け入れ、お互いに学びながら成長していけるように。そしてどんな人にもやさしい社会になるように。

作者のかこさとし先生は、そんな強い想いを託して本書を描きました。

本書は、1985年に全国心身障害児福祉財団からの依頼で制作された、ポプラ刊『かわいいきいろのクジラちゃん』を再編集し、新装復刊したものです。

あらすじ

あるとき、あたたかい海の中でかわいい赤ちゃんクジラがうまれました。

キイちゃんと名付けられた赤ちゃんクジラは、からだの色が黄色で、おしゃべりもあまり上手ではありません。お母さんクジラはめいっぱいの愛情を注いでくれましたが、クジラの仲間たちはというと…。切ない運命をたどりながらも、物語の最後でキイちゃんを待っていたのは、心に日がさしてくるような、奇跡の光景でした。

「あとがき」より一部引用

心身にハンデをもつ子に対して、おもいやりのないいじめや、つめたい無関心が今なお横行しているのに、じっとしておられず、私のおもいを「きいろいクジラ」に託したのです。

この絵本の最後に訪れる「奇跡」はとても考えさせられるものです。

誰もが等しく幸せに暮らしていくために、私たちが合わせるべき目線の高さはどこなのか。

ぜひ、お子さんと一緒に考えて見てください!

おすすめの絵本(2)『たろうがらす じろうがらす』 かこさとし作

子どもたちはいつだって好奇心旺盛で、ところ構わず飛び込んでいきます。

親は子どもの身を案じて、つい失敗や危険を回避しようとしてしまいますが、子どもの成長に失敗はつきもの。子どもたちの成長に本当に必要なことは何かを気付かされる一冊です。

本書は、1984年・偕成社刊『たろうがらす じろうがらす』を再編集し、新装復刊するものです。

あらすじ

からすの兄弟、たろうがらすとじろうがらす。

ある雨の日、お母さんがらすに、静かに留守番をするよう言われますが、雨が雪になったから、おとなしくなんてしちゃいられない!

寒~い雪の中で何して遊ぼう!? お母さんの言いつけも、あふれる好奇心には勝てません。さてさて、その結果はいかに…。

「あとがき」より一部引用

わが子を守ろうとしたり、手間ひまのかかることから抜けだそうとして、ついには子どもたちから未知なものに立ち向かう機会を奪い、意欲を失わせる「キョーアクムザンな人々」にならないよう念じながら、この作品をかきました。

近頃では、危険を回避するために公園の遊具が安全なものに変わったり、撤去されたりして話題になることも多いですね。子どもを本当の危険から守ってあげることと、自由な遊びを許容することとの線引きが難しい時代と言えるかもしれません。大人は子どもをどのように見守ってやるのがよいか、地域や家庭であらためて考えてみたいものです。

おすすめの絵本(3)『なぜなの ママ?』『なぜなの パパ?』-3歳からの性教育絵本- 北沢杏子 作 / やなせたかし 絵

「おとうさんのおちんちんが、おおきいのはなぜだろう?」

「おかあさんのおっぱいが、おおきいのはなぜだろう?」

「おかあさんからうまれたのに、おとうさんににているのはなぜだろう?」

子どもたちが誰でも不思議に思うことの答えが、これらの絵本にはあります。

本書は、日本の性教育の先駆者である北沢杏子先生が書いた、日本で初めて出た「性教育の絵本」です。やなせたかし先生の楽しい絵とともに、正しい性の知識を学ぶことができます。

シリーズ第一弾の『なぜなの ママ?』では、大人の性器がどんな役割を持っているのか、それが、命の誕生にどう関係があるのかが描かれます。

そして、シリーズ第二弾の『なぜなの パパ?』で描かれるのは、生物としてのお父さんの役割と、命の誕生について。

命の根源に関わる性の話は、決してタブー視するようなものではありません。自分たちがどうやって生まれてきたのか、子どもたちの関心に真摯に向き合うために、ぜひ本シリーズを活用していただきたいと思います。

本シリーズは、1988年・アーニ出版刊『なぜなの ママ?』『なぜなの パパ?』を再編集し、新装復刊するものです。

「あとがき」より一部引用

子どもに「なぜ?」ときかれたら、この絵本を読んであげてください。もし、あなたがドキドキしたり、顔を赤らめるようなことがあったら、もう一度、子どもの頃の気持ちに戻って読み返してみましょう。そして、恥ずかしく思うのは、あなた自身が性への偏見をもっているからだということに気づいてください。

おわりに

いかがでしたか?今回ご紹介した絵本で描かれたのは、テーマこそ違いますが、いずれも子どもたちが豊かに成長していくために欠かせないことばかりです。

筆者にも昨年子どもが生まれましたが、子どもの世界はなんと無垢で美しいものなのでしょう。彼らの目に映る景色は、いつの時代もきっとわくわくして、キラキラ輝くものなのだと思います。

しかし残念なことに、そんな子どもたちの生きる世界には、成長とともに表と裏、光と影がはっきりと浮かび上がってきます。さまざまな現実にも悲観的にならず、立ち向かっていけるような、しなやかで強い生きる力を、育んであげたいものです。

■この記事を書いた人

Akari Miyama

元復刊ドットコム社員で、現在はフリーランスとして、物事の〈奥行き〉を〈奥ゆかしく〉伝えることをミッションとし、執筆・企画の両面から活動しています。いつか自分の言葉を本に乗せ、誰かの一生に寄り添う本を次の世代に送り出すことが夢。

https://okuyuki.info/

Instagram:@okuyuki_info

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?