宮島達男 いのちの生き方

最近話題になった映画に、『いのちの食べ方』(ニコラウス・ゲイハルター監督、2005年)がある。牛や豚、鶏といった家畜から魚、野菜、果物にいたるまで、ふだん私たちが口にしているありとあらゆる食べ物が、どのように生産されているのか、その知られざる実態を淡々と描き出したドキュメンタリー映画だ。電気ショックを受けて気絶した牛が生産ラインに沿って自動的に解体されていく様子はたしかに衝撃的だが、それ以上に震撼させられるのは、現代社会を生きる私たちの食生活が、もはやこのようなシステム化された生産工場なしには成立しえないという厳然たる事実を思い知ったときである。私たちの「生」が彼らの「死」のうえに辛うじて存立しているということ。ほんとうに恐ろしいのは、ナレーションによって押しつけがましく説明することなく、徹頭徹尾、無機的に撮影された、静謐な映像美である。

このような「生」と「死」の重層性を、現代社会に生きる同時代人に正面から内省させるアーティストは、おそらく宮島達男をおいてほかにはいない。宮島の代名詞ともいえるデジタルカウンターの数字をさまざまな速度で明滅させるインスタレーションは、ゼロが表示されないことから、万物が絶えず流転する生命の営みを読み取ることができるし、現在のところの代表作といっていい《Mega Death》(1999)は、ゼロを表示しない代わりに、ある一瞬ですべての数字を消し去り、その暗闇によって、「死」が死んでしまうほどの暴力的な大量死を繰り返してきた20世紀の歴史を体現した傑作として世界的に評価されている。冷たい美しさを湛えていながら、見る者の脳裏に深い傷跡を残すような、崇高な作品だ。それとは対照的に、長崎で被爆した柿の木から生まれた二世を世界各国で子どもたちとともに植樹していく《時の蘇生:柿の木プロジェクト》(1994〜)は、いかにも人間的な温もりを感じさせるアートプロジェクトだが、ここにも人類を破滅させかねない原爆という「死」から「生」をやり直すための小さな希望を未来に仮託する宮島のねらいがうかがえる。数字や自然という普遍的な記号を美しく用いることで、人類に共通する「生」と「死」の問題を提起し続けているのが、アーティスト・宮島達男なのだ。

ただ、最近の宮島は、《Mega Death》に代表されるような冷たく崇高な作品よりも、《柿の木プロジェクト》のような温かみのあるプロジェクトの方に重心を移動しているようだ。現在、水戸芸術館現代美術センターで開催中の「Art in You」展でも(現在は終了)、これまでと同様にデジタルカウンターを用いた作品を発表してはいるものの、それらの大半は見る者を凍てつかせるような冷気を失い、明らかに親しみやすい温もりを帯びている。デジタルカウンターを仕込んだ立体作品《HOTO》(2007-2008)は、神社や御神輿のような親近感を醸し出しているし、同じく新作の《Counter Skin》(2007)は沖縄や広島などで催された、参加者の肌にデジタル数字を描きこむワークショップを記録した写真作品だが、それらからは文字どおり肌の体温や質感がひしひしと伝わってくる。端的にいえば、今回の個展での宮島は、どちらかといえば「死」よりも「生」を重視しているように見えるのだ。それはいったいどういうことなのか。

このような変化について尋ねると、宮島は「アートワールドへの興味がますます薄れてきたからかな」と笑ったあと、次のように語った。

「50歳を過ぎてからというもの、人生の残りの時間を考えるようになったんです。伝えるべきことをきちんと伝えたい、若い人にも自分の言葉をしっかりと届けたいと思うようになりましたね」。

宮島が度々口にしたのが「伝えたい、届けたい、分かち合いたい」という言葉だ。多くのアーティストは見る人それぞれの感性に作品の完成を委ねがちであるため、ここまではっきりと「伝達する」と言い切ることは少ない。しかし宮島は、あえてそれをストレートに明言する。そこにはアイロニーのゲームに明け暮れるばかりで問題の解決を先送りにしてきた、かつてのポストモダニズムが後退する代わりに、人間の「生」と「死」にまつわる生々しい問題が剥き出しになってきた21世紀の世界にたいする、宮島なりの切実な危機意識がにじみ出ているようだ。

「子どもたちを相手にしたワークショップであっても、僕はとにかく本気で話すんです。もちろん環境や戦争についての問題を彼らが正しく理解するなんてありえないことはわかっています。でも、僕が本気で話しているという態度は、彼らにもしっかりと伝わっているんです」。

目前の危機を本気モードで語りかけるという方法論のバックグラウンドにあるのは、1984年に来日したヨゼフ・ボイスだという。当時東京藝術大学の学生だった宮島は、講演でのボイスの発言を「まったく理解できなかった」というが、彼が本気で話していることだけは感知していた。重要なのは言葉の意味や内容というより、むしろ言葉を発する態度にある。言い換えれば、それは自分の「生き様」を全身で見せるということにほかならない。

『いのちの食べ方』で印象的なのは、それぞれの生産工場で黙々と働く労働者たちが休憩時間に食事をとるシーンだ。というのも、食べ物を作っているにもかかわらず、彼ら自身の食事はまったくといっていいほど美味しそうに見えないからである。まるで工場内の規則的な機械運動が彼らの身体に共振してしまったかのように、会話することもなく、冷たそうなパンをただただ胃の中に流し込んでいる。そう、ここに欠落しているのは、食べ物本来の味をよく味わう快楽であり、食事そのものを楽しむ文化である。おそらく宮島達男は、人間的な彩りが奪い取られつつある世界にあって、この「味わい」を取り戻したいと切に願っているのだろう。そうするには、中立的な立場で崇高な作品を作りこむだけでは足りない。むしろローカルな現場に入り込み、そこでふつうの人びとの暮らしや触れ合いの中から「味わい」を再建しなければならない。だとすれば、宮島達男の作品を見る私たちが考えたいのは、「生」と「死」から成り立つ私たちのいのちを、私たち自身がどれだけ味わいながら生きることができるのか、ということだ。

初出:「high fashion」(2008年6月号)

宮島達男|Art in You

会期:2008年2月16日~2008年5月11日

会場:水戸芸術館現代美術ギャラリー

※写真はすべて「counting」(Akio Nagasawa Gallery Ginza、2019年5月31日~2019年8月31日)展より。

[追記]

本稿を執筆したのは、2008年。言わずと知れたリーマン・ショックが世界を激震させた年だが、その後の東日本大震災による混乱を含め、現在の乱世を方向づけた象徴的な年と言ってよい。

それから11年後の2019年に催された宮島達男の個展「counting」には、ひどく驚愕させられた。これまでの作風を一変させた新作が展示されていたからではない。逆に、展示された作品がすべて「再制作」だったからだ。

通常、「再制作」とは、現存しない、あるいは著しく欠損した作品を物理的に保存する目的で、美術家自身によって、もしくは美術家が作成した指示書にしたがって、本来の作品をそのまま再現的に制作する行為を指す。たとえば、菊畑茂久馬の《奴隷系図(貨幣)》は、もともと1961年に制作された作品だが、現在、東京都現代美術館が所蔵しているのは、1983年に再制作されたものである。なぜなら、床面に大量にばらまかれ、あるいは木製の円柱の表面にびっしりと打ちつけられた五円玉の大半は、菊畑自身の呑み代として消えてしまったからだ。「再制作」は、時間の流れに抗うことを余儀なくされた美術作品の本質的な生存戦略であると言えよう。

だが宮島の「再制作」は、そうした旧作の救済として実行されているわけではない。それは、こう言ってよければ、「新作」なのだ。より厳密に言い換えれば、ここで言う「再制作」とは、宮島にとってはあくまでも様式に過ぎず、今回発表されたのはその様式に則った「新作」と考えるべきである。

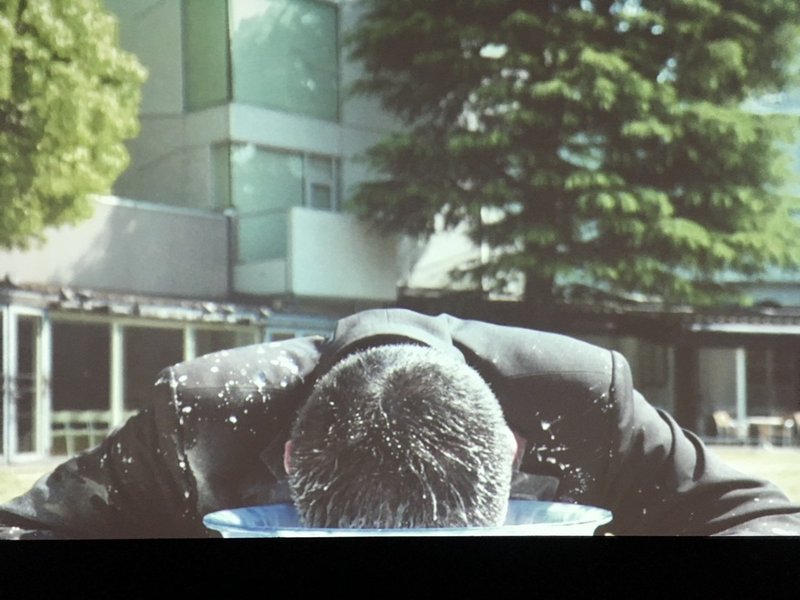

なぜなら、今回発表された作品には、たとえ作品の様式としては再演に見えたとしても、今日の時代状況にたいする明確な批評性があるからだ。英語でカウントダウンを口にしながらミルクを浸したボールに顔面を何度も突っ込む《Counter Voice in Milk》(2000/2019年)にせよ、長い壁面に電動ドリルでカウントダウンの数字を打ち込む《Count Down Drawing against the Wall》(1983/2000/2017年)にせよ、さまざまな人種の腹部に描いた数字をカウントダウンさせていく《Counter Skin (colors)》(2016年)にせよ、いずれにも通底しているのは、宮島自身のなりふり構わぬ「熱さ」である。本稿で挙げた宮島の言葉で言い換えれば、「本気で話しているという態度」が、より深い切実さと明確な危機意識を伴って、直接的に表現されていると言ってもいい。むろん、そのような愚直な行為そのものが、ある種の定型に収まっているように見えないこともない。だが宮島が、より過剰に身体を運動させればさせるほど、より劇的に声色と声量を変えれば変えるほど、わたしたち鑑賞者の脳裏には、2008年当時の世界より確実に悪化している現在の乱世のイメージが深く焼きつけられると同時に、それにたいして全力で抗う宮島自身の「本気」が明確に「伝わる」のだ。いずれも、2008年当時ではありえなかったかもしれないが、この時代にたしかに表現されるべき作品である。

もとより、ここに宮島が考える循環的な歴史観があることは改めて指摘するまでもあるまい。直線的な歴史観に則れば、「再制作」は文字どおりの再現や再演に過ぎない。けれども歴史を循環構造としてとらえれば、たとえ外形的には悪しき反復に見えたとしても、その循環の過程の随所に「生」と「死」が連続していることがわかるはずだ。事実、擬似的な「死」を経験することで精神の再生を図る民俗的儀式と同じように、宮島は「再制作」という現代美術の様式を借りながらも、その実、新たな「生」を生き直しているのではなかったか。どれほど世界が荒廃したとしても、つまり「死」がどれほどこちら側に大きくせり出したとしても、その程度に応じて、わたしたちは「生」を拡充することができるにちがいない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?