加速するアナクロニズム 2021年日本現代美術回顧[部分]

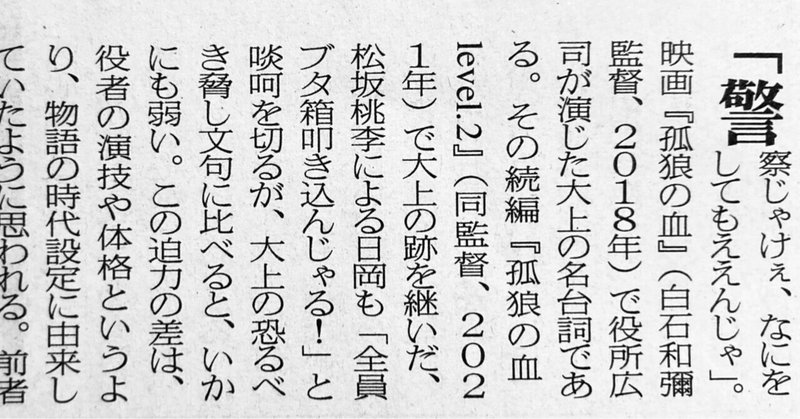

「警察じゃけぇ、なにをしてもええんじゃ」。映画「孤狼の血」(白石和彌監督、2018年)で役所広司が演じた大上の名台詞である。その続編「孤狼の血level.2」(同監督、2021年)で大上の跡を継いだ、松坂桃李による日岡も「全員ブタ箱に叩き込んじゃる!」と啖呵を切るが、大上の恐るべき脅し文句に比べると、いかにも弱い。この迫力の差は、役者の演技や体格というより、物語の時代設定に由来していたように思われる。前者の物語が昭和63年だったのにたいし、後者のそれはそれから3年後。つまり、前者の舞台は最後の昭和であり、後者のそれ平成のとば口だった。

重厚な昭和と軽薄な平成──。むろんこうした単純な図式は、かつて「昭和軽薄体」というフレーズがあったように、相対的なものでしかない。だが令和の今となっては、昭和の重さがやけに輝いて見える反面、平成の軽さが忌々しく思えてならないのは、偽らざる実感である。平成の渦中においては、昭和がノスタルジックに回顧されることはあっても、昭和の重さをもって平成の軽さを批判することは必ずしも多くなかった。けれども平成が終わり、白石和彌が鮮やかに示したように、昭和と平成が対比的な歴史として対象化されたとき、わたしたちは不覚にも痛感することになったのである。平成とは、かくも軽佻浮薄な時代だったのかと。

美術評論家の椹木野衣が企画した「平成美術:うたかたと瓦礫デブリ1989-2019」(京都市京セラ美術館)でも、同じことを印象づけられた。椹木によって「平成美術」として括られた作品の大半は、端的に薄く、軽く、弱い表現ばかりだったからだ。本展の参加作家は基本的にユニットやグループで統一されていたが、平成期にアーティスト・コレクティヴが台頭したことは事実だとしても、ほとんどの場合、それらは強固で自律的な集団的主体性を構築するほど成熟しなかったし、だからといって各々の個性をそれぞれ豊かに表現したわけでもなく、コレクティヴに組み込まれることで、かえって集団に埋没するほかない個の脆弱さを露呈した。同じ傾向は令和の現在になっても続いている。アーティストを自称する者の大半は、なぜか群れることには熱心だが、山中を闊歩する孤高の狼になる勇気も実力もなく、であるからして文字どおり名もない一介のデブリでしかない。むろん、そのような薄弱さは平成という軽薄な時代の正確な照応であると考えられなくもない。だが、批評にとって重要なのは時代の客観的な反映などではなく、あくまでも主観的な価値判断である。だとすれば、退屈な時代にふさわしい退屈な作品を肯定的に評価する美術批評など断じてあってはならない。退屈な時代と退屈な作品をもろとも両断することにこそ、批評の存在理由があるからだ。したがって、本展で紹介された陰影も明暗も欠落させた平板な平成美術に、わたしは芸術的な価値も歴史的な価値も一切認めないが、だからといって例外がないわけではない。それは、薄っぺらい平成美術の中に深く焼きつけられた昭和美術の残像である。[以下、4000字続く]

初出:「図書新聞」2022年2月12日、3530号

※「図書新聞」は大手の書店で購入できるほか、ウェブサイトからデジタル版も購入できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?