Epiphany:「光」は突然わたしのフランス語 にさしたのだった

英語でEpiphanyという言葉がある。

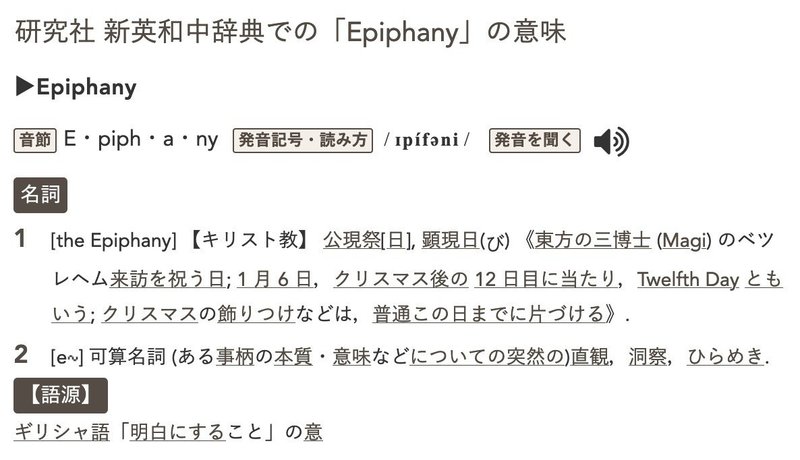

Weblio辞書を引いてみたら、こうあった。

https://ejje.weblio.jp/content/Epiphany

わたしが書きたいのは2番目の意味だと思う。

文学的にはよく使われている言葉だが、日本語で何と言うのか知らなかった。カタカナで「エピファニー」か。なんだか拍子抜けしてしまった。

過去に1度だけ、この2番目の意味の思いをしたことがある。

フランスに留学していたときのことだ。

それは、イラン人のハミッドという男性だった。

眉毛も鼻の下に生やしたヒゲもとても濃かった。その3箇所に鉛筆をつっこんでも、絶対落ちないだろうというぐらい。そして、寮の部屋は「ふん、イランの僕の部屋についていたトイレと同じ大きさだよ」とのたまわった。ジャーナリストの卵だった。

彼以外の家族はすべてドイツに住んでいた(というより、パーレビ朝の衰退で本国から逃れて来た)ので、時々頬をふくらませて「カプット(kaputt=ドイツ語で「壊れちゃってる」の意)」と皮肉っぽく言うのが癖だった。

そのころのわたしは、まだフランスについて数週間、フランス語が全く聴き取れず、簡単な文さえきちんと話すことができなかった。

日本では仏文科の大学生だったが、それ以外にもフランス語学校に通って誰よりも熱心に会話を習っていたというのに。誰もが気楽にフランス語を話し、笑い、また返しているのを見て、胸が痛くなった。大したことを話しているわけではないとわかっていたが、それでも聴き取れなかった。

言葉が言葉として耳に入って来ない。

それはわたしにとってはなんの意味ももたない音の羅列でしかなかった。たまにわかる語彙があっても、それは文章の中に紛れ込み、会話とともに流され、燠のようにわたしの記憶の隅でくすぶっているだけだった。

愕然とした。

そんなとき、ランチ時に同じテーブルにいたハミッドが「ねえ、晩ゴハン食べにおいでよ」と誘ってくれたのだった。

わたしに気があるんだろうか、と本気でたじろいだが、普段そんなことは顔にも口にも出さないひとだった。フランス語はかなり流暢だったにもかかわらず、必要最低限のことしか話さない物静かなひとで、誰もが彼には一目置いていた。その当時のフランスにはイラン人たちがかなり沢山いて、日本人と同じくイラン人だけでグループを作っていたが、ハミッドはどちらかというと独りで本を読んでいることのほうが多かった。

彼がつくってくれたのは、なんとも不思議な煮込みのようなものだった。

それも、塩を加えるのを忘れたとみえて、味が全くしない。二匙ほど口に運んだが、あまりの不味さにこれ以上食べられそうもなかった。そして、彼が黙ってテーブルの上に置いた塩の瓶を、とうとう手にとった。

その気まずさを埋めるために、日頃の不満をしどろもどろに口に出した。

「フランス語がダメなの。聴けないし話せない。もうどうしたらいいのかわかんなくって」

ざっざっざっと塩を振り続けるわたしを見て、彼がとうとう笑い出した。

「そんなに塩いれても、僕の煮込みはおいしくならないよ。君のフランス語もね」

髭を震わせながら、またひとしきり大笑いして彼は言った。

「でも、君は話しているじゃないか。そして、僕の言っていることも全部理解している。言葉は手段なんだ。この恐ろしく不味い煮込みと同じでね。塩をいれたり、上手い言葉を使うより、君が僕になにを話したいのか、そして僕がそれを聞きたいというのが大事なんだ。煮込みなんか、何回も作っているうちに上手になるんだよ」

言いたいことはなんとなくわかった。

そして、そのときわたしはとてもびっくりしてしまったのだった。

彼の言うことが全て理解できる。それが少しヘンテコだということさえ。

突然ひとつひとつの音が単語となって意味を持ち、それが節を形成してわたしの頭に直接流れこんできたのだ。そのとき初めて日本語を介することなく、フランス語がフランス語として直接理解されたのだった。そして、簡単な受け答えだったが、自然に答えている自分にも気づいた。

まさしくエピファニーだった。

それはわたしが、「全く未知だった世界に」一歩踏み込んだ瞬間だった。「日本語以外の言語」への可能性に初めて光がさした瞬間だった。

わたしが語学教師になったのはその「光」を生徒たちにも見てほしいからではないか、と時々思う。そして、懐かしさにそっと微笑んでしまう。

Mais voilà, tu parles français maintenant, n’est-ce pas?

(でも、今君はフランス語を話しているじゃないか)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?