消費者ではなく「贈与者」──“これからの経営モデル”は、顧客、社員をどう扱う?

利潤を中心とした「利潤資本主義」から、人にとって良いことを判断基準とする「倫理資本主義」へと社会がシフトするいま、社会価値と経済価値を両立させる企業経営がより一層求められます。

私たちGOB Incubation Partnersはそのような経営モデルを、「見識業」と定義。その実現に向けたプロセスを考察しています。

ではこうした変化の中で、企業自体や、ステークホルダーである顧客や社員のあり方、存在意義はどのように変化していくのでしょうか。

連載第1、2回はこちら

筆者:山口高弘(GOB Incubation Partners株式会社 代表取締役社長)社会課題解決とビジネス成立を両立させることに挑戦する事業支援を中心に、これまで延べ100の起業・事業開発を支援。社会に対する問い・志を、ビジネスを通じて広く持続的に届けることに挑戦する挑戦者を支援するためにGOBを創業。自身も起業家・事業売却経験者であり、経験を体系化して広く支援に当たっている。

前職・野村総合研究所ではビジネスイノベーション室長として大手金融機関とのコラボレーションによる事業創造プログラムであるCreateUを展開するなど、個社に閉じないオープンな事業創造のための仕組み構築に携わる。内閣府「若者雇用戦略推進協議会」委員、産業革新機構「イノベーションデザインラボ」委員。

主な著書:「いちばんやさしいビジネスモデルの教本」(インプレス)、アイデアメーカー(東洋経済新報社)

他者は「リソース」ではなく「パートナー」になる

まずは利潤資本主義と倫理資本主義の全体像として、それぞれにおける物事の捉え方の違いを見てみましょう。

もっとも大きな違いは「他者」への見方です。利潤資本主義における「他者」とは「他人」であり、これは自分以外の、自分に関係しない存在を指しています。利潤資本主義において、他者は儲けのための「リソース(手段、道具)」でありと、それを奪い合い、使い倒すべき存在です。

一方で、倫理資本主義における「他者」という概念は全く異なります。他人ではなく、自分も含めた人や、さらには環境までを包含する広い概念です。他者は尊厳を持つ1人の「人」であり、共に幸福を目指す「パートナー」。顔の見える他者を想像し大切にする「倫理」的な立場では、手段・道具という見方はありえません。

では、ここからは経営モデルを「見識業」へと転換することで、「顧客」や「社員」といった他者(ステークホルダー)との関わりがどう変わるか、そしてまた「企業」自体のあり方の変化を見ていきましょう。

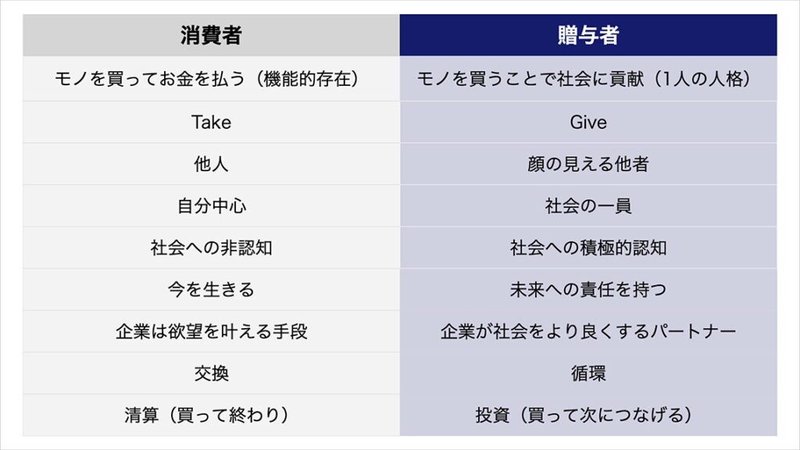

顧客の変化:「消費者」から「贈与者」へ

これまで顧客=「消費者」という認識が一般的でした。しかし消費者とは、「モノを買って、代わりにお金を支払ってくれる存在」であり、「お金を支払ってくれる」という機能的な側面が強い存在です。

一方で見識業では、顧客を機能や手段ではなく、あくまでも1人の人として扱います。さらに、顧客は便益だけを求める受け身の存在ではなく、企業の商品を購入することで、共に社会に貢献する主体でもあるのです。そうした顧客増を、「消費者」に代わり、「贈与者」という言葉で定義します。

これまでの「消費者」像

企業が社会価値よりも経済価値を優先すると、顧客は、物を買ってお金を払う「消費者」となります。企業にとって、顧客は「お金を払う存在」という手段、機能であり、製品とお金を交換する「他人」です。同時に顧客にとっても、企業は「自分の欲望を叶える手段、道具」になり、「お金を払ったのだから、価値をもらって当然」という認識になります。

また、冒頭で触れた様に、他者は「他人」であり、自分中心。自分の経済活動が他者にどういう影響を与えるかを想像できない(=「非認知」)状態に陥ります。「非認知」とは、本来知っていれば他者への想像力を働かせられるのに、情報がないためにそれができない状態です。彼ら消費者の主な関心は、今この瞬間をどう生きるかであり、自身の経済活動が将来にわたってどのような影響を与えるのか、そこにどんな責任が生じるのかへの感度は高くありません。

消費者は総じてお金を払う立場としての「Take」の意識が強く、他者との間になるのは、お金を払って価値を受け取る交換関係です。そのため、「買って終わり」で、その時点で他者との関係は精算されます。

見識業における「贈与者」像

それに対して、経済価値よりも社会価値を重視すると、顧客は消費者から「贈与者」へと変わります。

「贈与者」は、お金を払って価値を「Take」するだけの存在ではなく、むしろ経済活動を通じて積極的に社会に「Give」しようとする主体です。モノを買ってお金を払う人ではなく、モノを買うことで社会に貢献する人なのです。

企業も、顧客を「お金を払う機能的な存在」ではなく、「尊厳をもった1人の人格」として扱います。

「贈与者」にとって他者=他人ではなく、自分が経済活動の中で関わる「顔の見える他者」です。そのため、非認知に陥る消費者とは異なり、贈与者は他者の顔を見てその実態を知るための労力を割こうとします。

また贈与者の関心は、自分たちの経済活動が将来にわたってどのような影響を与えるのか、そこにどのような責任が生じるのかに向かいます。他者との関係も買って終わりではなく、買うことは社会を良くする循環の中で次につなげる「投資」なのです。

実例を見てみましょう。

Facebookは社内での顧客の呼び方を、「ユーザー」から「ピープル」へと変えました。同社でプロダクトデザインのディレクターを務めるマーガレット・グールド・スチュワート氏は2014年のイベント登壇時に次のように話しています。

“As somebody once said, it’s kind of arrogant to think that the only reason that people exist is to use what you built. They actually have lives, like, outside of the experience they have using your product. So the first step to designing in a human-centered way is to recognize that they’re humans.”

「ある人が言っていましたが、人が存在する理由が、あなたが作ったものを使うためだけにあると考えるのは、一種の傲慢だと思います。彼らには実際は、製品を使う経験以外の人生があるのです。ですから、人を中心としたデザインをするための最初のステップは、彼らが人間であることを認識することです」

こうした変化には、顧客を「利用してくれる人」ではなく、純粋な「人」として認識しようとする意識が見えます。もちろん呼び方を変更するだけで直接的に何かが変わるわけではないかもしれませんが、少なくとも現在の利潤資本主義において大きな影響力を持つ大企業でさえ、こうした変化を試みていることは重要な示唆でしょう。

また2013年に食べログカフェ部門で全国1位を獲得した「クルミドコーヒー」店主の影山知明氏は、人を利己的な「消費者」にさせている現状の経済活動に対して問題提起をしています。

影山氏は著書『ゆっくり、いそげ』の中で、人には「消費者的人格」と「受贈者的人格」の2つがあることを指摘しました。前者を「できるだけ少ないコストで、できるだけ多くのものを手に入れようとする」人格で、後者を「ああ、いいものを受け取っちゃったな。もらったもの以上のもので、なんとかお返ししたいな」と考える人格だとしています。

広告やポイントカードなど、消費者的人格を刺激する仕掛けが多い世の中において、受贈者的人格を大切に、良いものを受け取った顧客が、その気持ち(著書の中では「健全な負債感」と言っている)を自然と他者に広げたくなるような店づくりを進めているのです。

このように、企業と顧客が社会をよりよくするためにタッグを組み、企業がモノを作り、顧客がそれを買って、使い、役目を終えるという循環構造の一員であるという意識をお互いが持つことが重要ではないでしょうか。

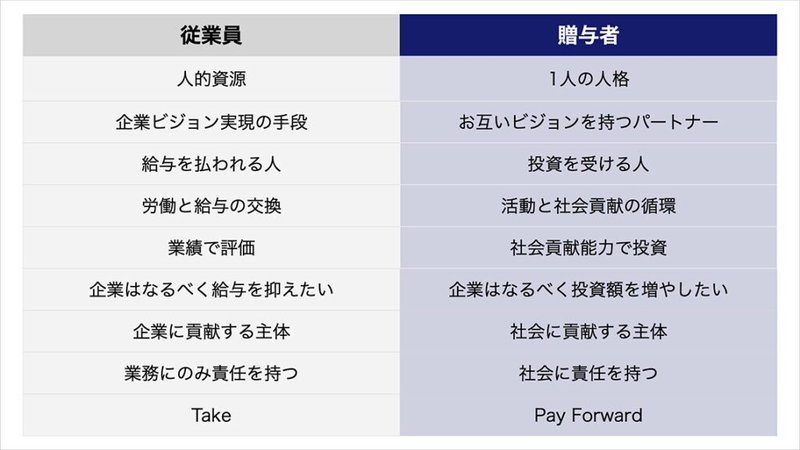

社員の変化:「従業員」から「贈与者」へ

これまで、企業は顧客だけでなく、社員のことも機能や手段として見てきました。「従業員」という言葉はそれを端的に表現しています。文字通り「事業に従事する」という、事業運営に必要な役割を担う機能的な存在だったのです。

これまでの「従業員」像

経済価値に重きを置くと、社員は「企業のビジョンを実現するための手段(=従業員)」となります。事業を運営するためのリソースですから、なるべく効率的に運用するために、給与はできる限り安く抑えたいと考えます。

同じく社員にとっても、企業は「労働を提供することによって対価としての給与を支払ってくれる相手」に過ぎません。「なるべく効率的に働き、その上で給与は増やしたい」「給与は今のままでいいので、なるべく働きたくない」と考えるのも自然な流れです。

社員を評価する判断順は、ビジョン実現の手段、機能として有用な働きや成果を残せたかどうかです。従業員の主たる貢献相手は企業であり、企業が求めることに貢献しなければなりません。そのため、業務範囲を超えて、その先にあることにも意識を向けたり、責任を持ったりするような、業務上効率が悪いことには積極的ではありません。

また業務の結果としての給与は自分のもので、それが社会に還元されることに前向きではありません。

見識業における「贈与者」像

社会的価値を優先し、経済的価値が社会的価値を届けるための手段になると、社員と企業は互いにビジョンを持ちながら「共にビジョン実現を目指すパートナー」となります。企業にとって、社員は事業を運営するための「リソース」ではなく「1人の人格」として向き合うことになるのです。

社員も企業という舞台上で社会に貢献し、その結果、さらに活動が広がっていくという循環の輪の中に企業と共に位置することになります。給与を支払われる人ではなく、社会に貢献するための原資として投資を受ける人と変化するのです。

Amazonが約1.5兆円で買収した米ホールフーズ・マーケットは「ホールフーズ、ホールピール、ホールプラネット」(食全体、人類全体、地球全体)というスローガンのもと、高い社会性に基づく事業を展開しています。彼らは社員を「ピープル」と呼び、会社の意思決定は複数のピープルで構成され、強力な自治権を持った「チームメンバー」同士で行われます。

社員は業績に基づいて評価されるわけではなく、社会に貢献する能力に基づいてその“投資額”が決められます。

従業員は企業に貢献する存在でしたが、それに対して贈与者は、企業を通じて企業と共に「社会に貢献する主体」となります。また従業員は自分に与えられた業務にのみ責任を持つのに対して、贈与者は業務の先にある社会に対して責任意識を持ちます。そのため、従業員にとって、業務の結果としてもらう給与は自分のものでしたが、一方で贈与者はそれが社会に還元されることを積極的に承認します。

企業の変化:「利益創造手段」から「社会貢献窓口」へ

変わるのは顧客、社員だけではありません。社会価値と経済価値の比重の置き方によって、企業の存在も「利益創造手段」から「社会貢献窓口」へと変化していきます。

「利益創造手段」だった企業

経済価値を優先する場合、企業は、社員、経営者、投資家いずれのステークホルダーにとっても、利益を上げることで自らを潤してくれる「利益創造手段」です。ここまで見てきた通り、顧客は利益のために商品を買ってくれる消費者であり、社員は商品の生産手段である従業員と位置付けられます。

とにかく商品を売ることが最優先で、持続的関係よりも一過性の関係が増えます。他者は経済的な交換においてのみ関係する他人なのです。

利益を上げるためには他社に対して競争優位性を高める必要があります。そのため企業は競争優位性を高めるという目的のためだけに社員の創造性を活かそうと、彼らの価値観や個性を解放しようとします。

顧客との関係も儲けが基準となるため、たくさん売れればよいという考え方に基づいて顔の見えない不特定多数の人々が顧客となりえます。

「社会貢献窓口」としての企業

社会価値が優位となれば、企業は、社員が実現したいビジョン、社会に対して贈与したいことをよりよく実現するための窓口としての役割を担うようになります。

企業が「利益創造手段」にある段階では、顧客は利益をあげるためにモノを買う消費者、利用者でしたが、社会貢献窓口の段階に至ると、顧客は商品を買うことで社会に貢献する贈与者になります。企業はそのための窓口であり、同時に顧客は、商品を売り買いする一過性の関係から、長期的な関係へと変わります。また、社員は商品の生産手段ではなく、企業を通じて社会に貢献する贈与者となります。

「利益創造手段」の段階では、社員の価値観や個性を解放して競争優位性を高めようとしましたが、一方で際立った価値観や個性が優位となれば、他者と折り合いをつけるのは難しくなります。そのため、他者を想像して他者と一体化する倫理資本主義では、社員の価値観や個性は残しながらも、それを統合することで、独自性を保ちながら他者と融合することを目指します。

従来、企業は経営者が掲げるビジョンに対して「この指とまれ形式」で社員が集まってきました。しかし見識業のアプローチでは、経営者も含めた個々の社員が持つビジョンの交差点から企業のビジョンが見出されていきます。そこで見出したビジョンは、企業のビジョンでもあり、自分のビジョンでもあり、発信源は特定できません。それぞれの社員が持つビジョンが、発信源なのです。

この段階では、企業は社員の贈与活動を支援する投資家です。顧客や人、環境も生産手段ではなく、循環構造の一員として組み込まれることになります。

連載の続きはこちら>

みなさまからのご意見、ご感想もお待ちしています。

本連載を通じて提言している「見識業」は、豊富な実践例があるわけではありません。GOB Incubation Partnersでも、新規事業開発の支援やコンサルティング、さまざまな企業や起業家との実践、歴史的な背景などを踏まえて少しずつその解像度を高めているところです。ぜひ、皆さまの率直なご意見も聞かせてください。